꽃 사이 오솔길로 구름 속을 가노라니(포천 백운산)

2021.06.04 21:05

꽃 사이 오솔길로 구름 속을 가노라니

1

사람에게 동명이인(同名異人)이 있듯이 산에도 동명이산(同名異山)이 많다. 그런 산 중의 하나가 백운산(白雲山)이다. 전국에 무려 26개나 된다고 한다. 이름을 짓다가 적절한 게 떠오르지 않으면 흰 구름이 산에 걸린 것을 보고 그냥 백운산이라고 지은 모양이다.

그중에서 널리 알려진 곳이 전남 광양의 백운산(1,222m), 정선 고한의 하이원리조트가 있는 백운산(1,426m), 그리고 포천의 백운산이다.

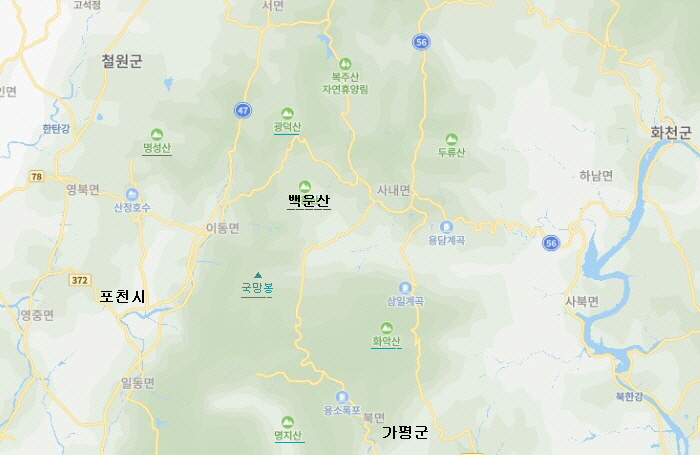

포천의 백운산은 높이가 903m이다. 인근에 명성산(922m), 광덕산(1,046m), 국망봉(1,168m)이 있고, 남서쪽으로 한북정맥을 따라 청계산(849m), 운악산(935m)이 이어진다. 남쪽의 화악산(1,468m), 명지산(1,252m)과 연인산(1,068m)도 멀지 않다. 그러고 보면 경기도 내의 높은 산들이 다 이곳 주위에 몰려 있는 셈이다(화악산, 명지산, 국망봉이 경기도 내에서 높은 산 1,2,3위이다).

[백운산의 위치]

이 포천의 백운산을 향해 길을 나섰다. 2021. 5. 29.의 일이다. 도반은 이번에도 히말라야산악회의 오강원님과 박재송님이다.

전에는 서울에서 포천을 가려면 국도가 많이 밀려 적어도 3시간을 각오해야 했는데, 구리-포천 간 고속도로(2017. 6. 30. 개통)가 뚫린 후로는 포천 가기가 한결 수월해졌다. 그 결과 승용차로 아침 7시에 방배동에서 출발하여 백운산의 백운동 주차장까지 1시간 30분밖에 안 걸렸다.

아침 8시 30분에 도착한 백운동 주차장에는 차가 거의 없었다. 등산로 입구의 상가도 문을 연 곳이 드물었다. 유명한 피서지인 백운계곡(한여름에도 20도를 넘지 않는다)을 찾아 여름이면 몰려드는 사람들로 북적이는 곳이 맞나 싶을 정도로 한산하다. 아직 본격적인 여름 휴가철이 시작되기 전이긴 하지만, 그보다도 코로나19의 영향이 더 큰 듯하다. 실제로 산행 내내 마주친 사람이 10명도 안 되었다.

이처럼 인적이 드문 곳에 뜬금없이 헬기가 한 대 서 있었다. 까닭인즉, 피서철이 시작되기 전에 등산로를 정비하기 위한 자재를 산 위로 나르기 위함이었다.

백운동 주차장의 바로 위에 흥룡사(興龍寺)가 있다. 통일신라 말기에 도선(道詵) 국사가 창건하였다고 전해온다. 창건 당시의 이름은 내원사(內院寺)였다.

전설에 의하면, 도선 국사가 절터를 잡으려고 나무로 세 마리의 새를 만들어 날려 보냈는데 그중 한 마리가 이곳에 내려앉았고, 그래서 이곳에 절을 세운 것이라고 한다. 그 후 여러 번의 중수를 거치면서 이름이 내원사에서 백운사, 흑룡사를 거쳐 현재의 흥룡사로 되었다.

[흥룡사]

이날 산행은 비로 이 흥룡사 대웅전 앞에서 부처님께 안전 산행을 비는 것으로 시작했다. 그런데 문제가 생겼다.

대저 우리나라의 그래도 이름 있는 산을 가면 그 등산로 입구에 등산지도를 그린 안내판이 세워져 있기 마련이다. 물론 작금에는 인터넷으로 사전에 등산코스를 검색하여 볼 수 있기 때문에 그 필요성이 예전만 못하지만, 적어도 촌자의 이제까지의 경험으로는 등산로 입구의 안내판에서 등산코스를 확인하는 것이 보다 현실감이 있고 확실하다.

그런데 이 산의 등산로 입구에는 바로 그 안내판이 없는 것이다. 이 산은 정상까지의 등산보다는 계곡(=백운계곡)에서 놀다 가는 사람이 훨씬 많은지라 등산 안내판을 세워둘 필요가 없다는 게 포천시 등 관계 당국의 판단인 모양이라고 내 나름 생각했다.

그러나 그게 아니었다. 후술하듯이 땀 흘려 정상 부근에 다다르자 등산 안내판이 떡하니 세워져 있는 것이다. 거~참, 헛웃음이 절로 났다. 도대체 이 당국자들은 무슨 생각을 하고 있단 말인가. 요새 시중에 유행하는 말로 ‘DNA가 다른 사람들’인 모양이다.

[정상 부근에 세워져 있는 등산 안내판]

결국 다시 인터넷으로 등산코스를 확인하는 수밖에 없었다. 정상으로 향하는 여러 등산로 중 최단코스(위 안내도의 1번 코스)로 정상에 오른 후 광덕재(=광덕고개)로 하산하는 코스(위 안내도의 2번 코스)를 택하였다.

출발 당시에는 전날 내렸던 비가 그쳐 날씨가 화창하나 오후에 다시 비가 내릴 가능성이 있는 까닭에, 최단코스로 올라간 후 하산은 최종 하산지점(광덕재 고갯마루. 해발 660m)까지 표고차가 심하지 않아 무릎에 부담이 덜 가는 코스를 택한 것이다. 그 대신 백운계곡의 주위에 있는 멋진 경치는 포기해야 했다. 세상의 좋은 것을 어찌 다 가질 수 있으랴.

2

아침 9시에 흥룡사를 출발하였다. 5분 정도 가니 징검다리가 나오고, 이 다리를 지나자 갈림길이 나왔다. 오른쪽으로 백운계곡을 따라 향적봉 쪽으로 오르는 길과 왼쪽으로 곧바로 백운산 정상을 향해 오르는 길이 갈라지는 곳이다.

이곳에 세워져 있는 이정표는 백운산 정상까지의 거리가 3.68km임을 알려 주고 있다(이후 수차례 나오는 이정표에 의하면 흥룡사에서 백운산 정상까지는 4.14km인데, 이 이정표상으로는 3.94km로 되어 있어 헷갈린다. 이런 이정표에 관한 이야기는 뒤에 다시 서술한다).

[갈림길의 이정표]

징검다리 위에서 맑디맑은 물이 시원하고 소리 내며 흐르는 백운계곡 초입의 모습을 보면서 마음이 잠시 흔들려 등산코스를 바꿀까도 생각했지만, 애써 마음을 다잡고 본래의 계획대로 왼쪽 길로 접어들었다.

쩝, 저 길로 가면 기암괴석과 깊은 계곡에서 흐르는 옥수가 어우러져 학소대, 취선대 등 절경이 연출된다는데... 훗날 다시 오자고 도반들과 주고받았지만, 기약이 없는 일이다.

[백운계곡 입구]

백운산 정상을 향해 곧바로 오르는 길은 다른 코스에 비하여 거리가 짧은 대신 그만큼 경사도가 심하다. 대부분의 구간이 오르막이고, 곳곳에 계단이나 밧줄, 또는 철제 난간이 설치되어 있다.

게다가 올봄에 유난히 자주 내리는 비(5월 들어서는 이틀에 한 번꼴로 내렸다) 때문인지 길의 흙들이 쓸려 내려간 탓에 바위들이 그대로 노출되어 있거나, 아니면 그 위로 모래가 얇게 덮여 있어 미끄럽다. 한 마디로 만만치 않다는 것이다, 따라서 이 길은 정상으로 올라갈 때나 택할 것이지 역으로 내리막길로 택하는 것은 가능한 한 피할 일이다.

[계단과 바위로 이어지는 등산로]

백운산의 산행기를 보면 이 산을 육산(肉山)으로 표현한 글들이 많은데, 적어도 정상에 오르는 동안에는 그 말을 이해할 수 없었다. 산의 봉우리나 능선에 커다란 바위들이 없을 뿐이지, 아둔한 촌부의 눈에는 그저 돌산으로 보일 뿐이었다.

가파른 등산로를 오른다고 해서 힘든 일만 있는 것은 아니다. 당연히 그에 따른 보상이 있기 마련이다. 힘이 들어 이제는 좀 쉬어 가야겠다고 할 때쯤이면 나타나는 전망대가 바로 그것이다.

녹음이 우거진 산들이 연봉(連峯)으로 이어지며 연출하는 장쾌한 풍경이 눈앞에 펼쳐지는 것을 보고 있노라면 땀은 들어가고 피로는 눈 녹듯 사라진다. 높은 산을 오를 때만 맛볼 수 있는 즐거움의 하나이다.

그나저나 저 능선 너머로 보이는 산봉우리는 어찌하여 황소의 밑천처럼 생겼을까.

[전망대에서 바라본 주위 풍경]

山行忘坐坐忘行(산행망좌좌망행. 산길을 가노라면 앉는 것을 잊고, 앉고 나면 가는 것을 잊는다)이라고 했던가, 물로 목을 축이고. 초콜릿으로 당분을 보충하며 주위 풍광을 즐기느라 산객은 자리에서 일어날 줄 모르는데, 머리 위를 지나는 헬기 소리가 퍼뜩 정신을 차리게 한다. 고개를 드니 백운동의 등산로 입구 주차장에서 보았던 헬기가 등산로를 정비할 자재를 싣고 하늘을 가르고 있다.

[등산로를 정비할 자재를 나르는 헬기]

백운산 정상을 향해 곧바로 오르는 길이라고 해서 온통 계단이나 바위로 덮여 있는 것은 물론 아니다. 이 코스에도 당연히 흰 구름을 뚫고 숲 사이로 난 작은 오솔길이 있다. 푹신한 흙이 덮여 있기도 하고, 좌우에서 이름 모를 여름꽃들이 반기기도 한다. 그런가 하면 계곡으로부터 불어오는 골바람이 산객의 이마에 맺힌 땀을 식혀 준다. 전날 내린 비로 공기까지 해맑고 상큼하여 금상첨화이다.

조선 중기의 문인 조성기(趙聖期.1638 – 1689)가 읊은 시 ‘山寺春日(산사춘일)의 정경’ 그대로이다.

小雨初晴淑氣新(소우초청숙기신)

巖花如錦草如茵(암화여금초여인)

花間細路穿雲去(화간세로천운거)

溪上和風吹角巾(계상화풍취각건)

보슬비 갓 개어 맑은 기운 새로우니

바위에 핀 꽃은 비단 같고 풀잎은 방석 같네

꽃 사이 오솔길로 구름 속을 가노라니,

계곡 위로 부는 건들바람 두건을 스치누나.

산행을 시작한 지 두 시간쯤 지났을 때였다. 오가는 사람들이 많지 않은 것에 비하여 이정표가 곳곳에 잘 세워져 있어 산객으로서는 실로 고마운 일이라는 생각을 내내 하며 오르고 있었는데, 기막힌 이정표를 하나 발견했다. 한 장소에 두 개의 이정표가 세워져 있는데(각각 세운 주체를 달리하여 세운 듯하다), 그 이정표상의 거리 표시가 다르다.

하나에는 백운산 정상까지 1.38km, 흥룡사까지 2.76km(합하면 4.14km)로 되어 있고, 다른 하나에는 백운산 정상까지 1.5km, 흥룡사까지 2.8km(합하면 4.3km)로 되어 있다. 작년 6월에 용문산에 갔을 때도 이런 이정표를 본 적이 있는데, 여기서 또 목격한 것이다.

한 장소에 두 개의 이정표를 세운 것이야 용도가 다르기 때문이라고 치부할 수도 있지만, 설사 그렇다 하더라도 거리 표시가 다른 것은 설명이 안 된다. 사소한 것 같지만, 높은 산을 오를 때는 100m 차이가 크게 다가온다. 이정표를 세우는 관계 당국의 세심한 주의가 요구된다.

[서로 다른 이정표]

흥룡사를 출발한 지 3시간, 백운산 정상에 도착했다. 시계바늘이 정오를 향하고 있었다. 정상에 다다르기 직전에 전술한 등산 안내판이 세워져 있다.

정상은 헬기 착륙장이 있는 넓은 평지이다. 높은 산의 정상인만큼 주위의 산들을 볼 수 있어야 하는데, 녹음이 우거진 탓에 사방으로 뺑뺑 둘러 나무밖에 보이지 않는다. 암봉으로 이루어진 돌산의 정상이 아닌 경우에는 흔히 접하는 모습이다.

이제야 왜 이 산을 육산(肉山)이라고 하는지 알 것 같다. 더구나 광덕재까지 이어지는 하산길은 전형적인 흙길인지라 더더욱 육산(肉山)이라는 말에 공감이 갔다. 물론 이러한 판단이 ‘장님 코끼리 만지기’일 수도 있지만, 식견이 짧은 촌부로서는 어쩔 수 없다.

[백운산 정상]

3

정상에서 보고 즐길 만한 경치가 없는지라 인증사진만 남기고 곧바로 하산길로 들어섰다. 광덕재까지 거리는 3.24km. 백운산 정상과 광덕재의 표고차가 243m에 불과해 길이 완만하다. 게다가 흙길이다 보니 걷기가 수월하다. 굳이 무릎보호대를 착용하지 않아도 될 정도이다. 대신 그만큼 특징이 없어 심심하다.

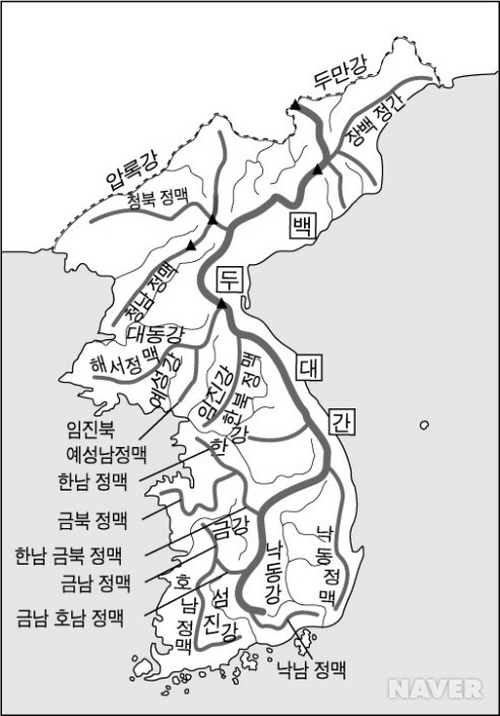

그래도 이 길에 세워진 안내판과 이정표가 이번에는 촌부의 안목을 넓혀 주었다. 다름 아니라 이곳을 한북정맥(漢北正脈)이 지나고 있다는 것이다. 한북정맥은 백두대간의 추가령(楸哥嶺. 강원도 평강군 소재)에서 갈라져 나와 남서쪽으로 한강과 임진강의 하류 유역에 이르는 산줄기를 가리킨다. 추가령, 백암산, 광덕산, 백운산, 국망봉, 운악산, 청계산(淸溪山. 포천 청계산임), 불곡산, 도봉산, 삼각산(=북한산), 노고산 등이 이 산줄기에 속한다.

옛날 중·고등학교 다닐 때 배웠던 산맥이라는 단어는 산악인들 사이에서는 국내 산행에 관한 한 잊혀진 말이 되었다. 대신 그 자리에 조선 영조 때 신경준(申景濬. 1712-1781)이 편찬한 산경표(山經表)에 나오는 대로 백두대간과 장백정간 그리고 13정맥이 들어섰다.

그 13정맥 중의 하나인 한북정맥이 백운산을 지나고 있는 것이다. 세상 만물은 정녕 아는 만큼만 보인다.

[백두대간과 1정간 13정맥]

[한북정맥의 포천지역 안내도 및 이정표]

광덕재까지 이어지는 밋밋한 하산길을 하염없이 걷는데 특이한 나무가 나그네의 눈에 들어왔다. 소나무와 참나무가 서로 안 지겠다고 기싸움을 벌이고 있지 않은가. 소나무가 ‘길을 비켜!’ 하니까, 참나무가 ‘어딜, 절대 안 돼!’ 하는 형상이다.

소나무와 참나무의 굵기를 봐서는 참나무가 일방적으로 밀릴 것 같은데, 웬걸 팽팽하게 맞서고 있다. 그 모습이 흡사 거대한 구렁이의 옆구리를 작은 살모사가 물고 있는 것처럼 보였다. 마치 밀리면 끝장이라고 하듯이... 식물세계에서도 이런 대결의 장이 펼쳐진다는 게 이채롭다. 하긴 생존경쟁이 어느 세계엔들 없으랴.

[소나무와 참나무의 기싸움]

백운산 정상에서 광덕재 고갯마루까지는 1시간 30분 걸렸다. 중간에 잠시 쉬며 간단히 요기도 하고, 느릿느릿 걸은 결과이다.

광덕재는 일명 캐러멜(caramel) 고개라고도 하는데, 그 이름과 관련하여 두 가지 설화(說話)가 회자된다. 하나는 6·25전쟁 때 차를 타고 이 고개를 지나던 사단장이 운전병의 졸음을 쫓기 위해 캐러멜을 준 데서 유래하였다는 것이고, 다른 하나는 광덕재의 꾸불꾸불한 길이 카멜(camel. 낙타)의 등처럼 생겼다고 한 것이 캐러멜로 바뀌어 전해온다는 것이다.

아무튼 이 고개를 사이에 두고 북쪽은 광덕산이고 남쪽은 백운산이다. 그런가 하면 서쪽은 행정구역이 경기도 포천이고 동쪽은 강원도 화천이다. 그런 경계선에 있는 고개인데, 산에서 내려오면서 고갯마루에 정면으로 보이는 안내판에는 ‘강원도’라는 글씨가 크게 새겨져 있다.

설마 이곳도 영역 다툼을 하는 것은 아니겠지만, 한양에서 온 촌자의 눈에는 예사롭게 보이질 않는다. 광덕산이나 백운산이 하나같이 포천과 화천에 걸쳐 있건만, 두 산 모두 으레 포천에 있는 산으로 인식되고 있는 것에 대한 항의 표시가 담겨 있는 것만 같다. 한가한 나그네의 몽상이길 바란다.

[광덕재]

전날 내린 비로 한결 깨끗해진 하늘 아래 녹음이 우거진 호젓한 산길을 룰루랄라 오르내린 이번 산행은 실로 ‘흰 구름(=白雲)이 노니는 산’이라는 이름에 걸맞게 운치가 있었다. 게다가 마치 그 여정이 끝나기를기다리기라도 했다는 듯, 광덕재에 도착하는 시각에 맞춰 비가 내리기 시작했으니... 맑았던 하늘을 검게 물들이고 내리는 저 비는 누구의 발자취일까.

인근에 있는 일동의 제일유황온천으로 이동하여 따뜻한 온천물로 샤워를 하는 내내 흥에 겨워했다고 해서 흠이 되지는 않으리라. (끝)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 179 |

선비의 고장을 가다(안동 병산서원, 하회마을, 봉정사)

[4] | 우민거사 | 2022.06.06 | 369 |

| 178 |

고난의 행군(포천 국망봉)

[2] | 우민거사 | 2022.05.11 | 1071 |

| 177 |

우면산을 매양 보랴, 다른 산도 가자스라(우면산, 인왕산, 안산)

[2] | 우민거사 | 2022.04.03 | 414 |

| 176 |

눈(雪) 덮인 봉우리(峰)는 어디에(설봉산)

[2] | 우민거사 | 2022.01.17 | 483 |

| 175 |

소(牛)의 귀(耳)를 찾아서(도봉산 우이암)

[4] | 우민거사 | 2022.01.09 | 622 |

| 174 |

과유불급(過猶不及)(순창 용궐산)

[2] | 우민거사 | 2021.11.18 | 413 |

| 173 |

이런 곳도 있었네(금대봉)

[3] | 우민거사 | 2021.09.24 | 227 |

| 172 |

하늘로 통하는 곳(두타산 마천루)

| 우민거사 | 2021.09.23 | 262 |

| » |

꽃 사이 오솔길로 구름 속을 가노라니(포천 백운산)

[2] | 우민거사 | 2021.06.04 | 614 |

| 170 |

강산이 변했나 내가 변했나(치악산 2)

[2] | 우민거사 | 2021.03.03 | 314 |

산맥을 이젠 정맥이라 함도 첨 알았슴다.ㅋ