빗속에 구름속에(상원사, 백담사, 오색온천)

2010.02.16 12:08

빗속에 구름속에

정확히 2년 전 여름, 아이들이 봉사활동을 떠난 틈을 타 나섰던 여행길에 대한 아스라한 기억을 되살리며 집사람과 단 둘이 다시 길을 나섰다. 이번에도 고등학교 2학년인 말썽이(경준)가 봉사활동을 떠났기 때문에 가능했다. 그 때는 결혼 20주년의 1년 전이었고, 이번은 결혼 20주년의 1년 후라는 것이 차이라면 차이이다. 2년 전에 같이 봉사활동을 떠났던 거북이(경호)는 이제 어엿한 대학생이 되어 부모의 여행길에 동반할 수 있었지만, 난 데 없는 눈병에 걸리는 통에 혼자서 집을 지켜야 했다.

Ⅰ

8월 16일

7월 중순 장마가 끝난 후 20일 넘게 불볕더위가 계속되어 사람들의 진을 빼놓더니만(대신 그 기간에 휴가를 간 사람들은 제대로 즐겼을 것이다), 정작 내가 길을 나서려니 하늘이 흐려지는 것은 무슨 조화인가. 태풍이 불어오는 것도 아닌데, 일기예보에서는 앞으로 3-4일 비가 계속 올 거라고 전한다.

어차피 깊은 산속 암자에 머물며 푹 쉬고 오겠다는 생각으로 나선 길이니 비가 온들 어떠랴. 마음 편하게 따나자 하는 심정으로 운전대를 잡았다. 이미 휴가철이 끝나가는 무렵인데다 월요일의 오후라서인지 한 여름이면 언제나 주차장을 방불케 하던 영동고속도로가 한산하기 그지없다. 출발할 때 하나 둘 떨어지던 빗방울이 어느 새 줄기가 되어 차창을 때린다. “급할 것 없으니 조심해서 천천히 운전해” 하고는 마나님은 아예 뒷좌석에 누워버린다.

진부에서 영동고속도로를 벗어나 부일식당을 찾았다. 오대산에 오는 길이면 찾는 식당이다. 점심시간대와는 달리 저녁에는 손님이 많지 않은 모양이다. 2년 전과 동일하게 산채정식을 시켰다. 역시 두릅나물이 白眉이다. 밥 한 그릇을 후딱 비우고 서둘러 상원사로 떠났다. 벌써 시계바늘이 저녁 7시를 넘어 8시를 향해 가고 있었던 것이다.

오대산에 오면 항상 들르는 月精寺를 이번에는 옆으로 비껴 놓고 바로 上院寺로 직행했다. 월정사 법당에라도 들르기엔 너무 늦었기 때문이다. 월정사를 지나 상원사로 오르는 비포장도로로 접어들 때는 이미 四圍에 어둠이 짙게 깔렸다. 계곡의 물소리만 들릴 뿐 칠흑 같은 꼬부랑 밤길을 덜컹거리며 가려니 朴교수가 겁이 나는 모양이다. 조심하라고 연신 되뇐다. 자주 다닌 길이어서 익숙하니 아무 걱정 말라고 큰 소리 치는 내 등줄기에서 식은땀이 흐르는 것은 뭐람.

밤늦게 상원사에 도착하니 총무스님(仁光스님)은 부재중이시다. 중국에 가셨단다. 대신 종무소의 보살님이 유숙할 방을 안내해주었다. 방에는 떡과 과일까지 미리 준비되어 있었다. 낮에 재를 올린 제물이 남았다고 한다. 불청객(?)에 대한 마음 씀씀이에 고개가 숙여진다. 빗속에 운전을 해 긴장한 탓인가 자리에 눕자 그대로 잠이 쏟아진다. 들창을 때리는 빗소리가 점점 커진다.

8월 17일

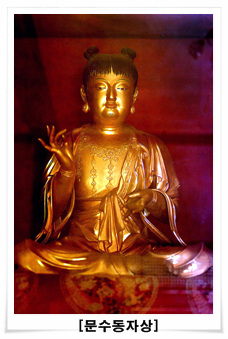

잠결에 어렴풋이 들리는 목탁소리에 눈을 떴다. 새벽 3시 30분, 법당인 문수전(文殊殿)과 그 주위에 불빛이 환하다. 예불을 드리기 위함이다. 상원사의 법당에는 조선시대 세조임금이 親見하고 피부병을 고쳤다는 문수동자상을 조성해 놓았기 때문에 법당 이름도 문수전이다. 두 시간 가까이 예불과 참선을 하고 나니 머릿속이 맑아짐을 느낀다. 빗줄기는 여전히 굵다. 참으로 한 동안 계속 올 모양이다.

불빛이 환하다. 예불을 드리기 위함이다. 상원사의 법당에는 조선시대 세조임금이 親見하고 피부병을 고쳤다는 문수동자상을 조성해 놓았기 때문에 법당 이름도 문수전이다. 두 시간 가까이 예불과 참선을 하고 나니 머릿속이 맑아짐을 느낀다. 빗줄기는 여전히 굵다. 참으로 한 동안 계속 올 모양이다.

아침잠이 많은 御夫人께서 공양을 생략하고 좀 더 자자고 하여 이불 속에서 뒹굴다 9시가 넘어서야 일어났다. 이왕 푹 쉬자고 나선 길이니 서두를 것도 없다.

비가 오면 맞을 각오를 하고 오대산 北臺로 오르는 길로 접어들었다. 五臺山은 동서남북과 가운데(中)의 다섯 곳에 臺가 있어 붙여진 이름이다. 북대로 가는 길은 그 너머의 홍천으로 이어지기 때문에 자동차가 다닐 수 있을 정도로 잘 닦여 있다. 그러나 상원사 주차장에서 차량통제를 하는 탓인지 北臺의 암자로 가는 차를 제외하고는 실제로 통행하는 차를 보기는 어렵다.

상원사 주차장에 세워져 있는 오대산 입체안내도를 보면서 御夫人께 오대산의 등산로를 차례로 설명하여 주었는데, 한참 듣고 나서는 曰,

“20년 다닌 길도 가물가물해하면서 몇 번 안 와본 오대산의 산속은 손바닥 보듯 훤하게 아니 참으로 기이하네.”

北臺까지 편도 5Km의 길을 올라가는 동안 차량은 고사하고 사람도 볼 수 없었다. 행락객이 찾기에는 시절이 이미 늦었고, 게다가 날이 궂으니 여기까지 굳이 올 사람은 없으리라. 덕분에 나이 50줄에 접어든 두 사람이 그야말로 때 아닌 낭만을 즐기고 호젓함을 만끽하며 걸을 수 있었다.

구름 사이로 해가 나왔다 들어갔다 하고, 산굽이를 돌 때면 계곡 바람이 불어와 땀을 식혀준다. 그런가 하면 염불소리가 바람결에 실려 오는데, 그 소리가 끊어질 듯하면서 이어진다. 거기에 더하여 발아래로 펼쳐지는 산봉우리와 雲霧의 엇갈림이 仙境을 방불케 한다.

점심 공양시간에 맞추어 서둘러 상원사로 돌아왔다. 상원사 공양간은 열린 공간이다. 여기에서는 스님, 보살, 우리처럼 일부러 절을 찾은 이, 등산객 등 四部大衆이 어울려 함께 식사를 한다. 밥과 반찬이 차려져 있는 곳에서 각자 먹을 만큼 떠다가 먹고, 다 먹은 그릇은 알아서 설거지를 한 후 제 자리에 가져다 놓으면 된다. 주인과 客이 따로 없다. 모두가 주인이고 모두가 客이다.

공양을 마치고 숙소로 돌아오자 주지스님(懶愚스님)이 일부러 기다리고 계셨다. 아직 夏安居 기간이라 선방에 들어가 계시는데, 점심시간을 이용하여 잠깐 나오신 것이다. 仁光스님한테 말씀을 들었다며, 식사는 제대로 했냐고 물으신다.

스님을 따라 ‘中流砥柱’라는 현판이 걸린 건물로 들어섰다. 황하의 물줄기를 바꿔놓은 거대한 돌처럼 역사의 한 가운데에 서는 큰 인물이 되겠다는 의지를 읽을 수 있다. 스님이 직접 보이茶를 내 주신다. 그런데 그 차를 따르는 주전자가 눈길을 사로잡는다. 앙증맞으면서도 우아한 자태를 뽐내는 게 예사롭지 않다. 茶器에 관심이 많은 집사람의 출처를 묻는 질문에 스님이 중국에 갔다가 직접 골라서 사오셨다고 한다.

월정사에서 근래 새로 불러일으킨 禪風이라 할 불교의 대중화, 생활화에 관한 이런 저런 이야기를 나누다 화제가 자연스레 절집으로 옮겨갔는데,

“절집이 본래 사부대중의 것인데, 요새는 스님들의 몫이 70%를 넘습니다. 사부대중에게 돌려주어야 합니다.”

는 말씀을 듣는 순간, 머리를 망치로 한 대 맞은 기분이 들었다. 있어야 할 자리와 없어야 할 자리가 온통 뒤섞인 어지러운 세태에 대한 一喝이 아닐 수 없다.

스님께 작별인사를 하고 자리에서 일어서려는데 스님이 예의 차주전자를 집사람 앞으로 내미신다.

“보살님이 가져가시지요”

“예? 아니 어떻게 제가 이 귀한 것을?”

“물건은 알아보고 좋아하는 사람이 주인이랍니다”

“........”

住持라는 소임을 맡으셨으면서도 결재 기간 동안 선방에서 생활하시는 모습이나, 게으름과 어리석음에 빠지지 않겠다고 일부러 나우(懶愚)라는 法名을 사용하시는 모습이 하나같이 예사롭지 않으시다. ‘中流砥柱’라는 현판이 머릿속에 다시 떠오른다.

Ⅱ

오후 2시 반, 상원사에서 나와 허브나라로 가서 허브떡이나 맛볼까 했더니 御夫人께서 백담사가 보고 싶다고 하신다. 히유~ 거기가 어딘데... 그러나 어쩌랴, 마당쇠 주제에 시키는 대로 따를 수밖에. 지도책을 펼쳐놓고 빠른 길을 찾아보니 진고개를 넘어 양양으로 갔다가 거기서 한계령을 넘으면 되겠다는 생각이 든다. 운두령과 구룡령을 넘어 한계령으로 가는 길이 더 빠를 수도 있겠으나, 빗길에 큰 고개를 세 개나 넘는 게 아무래도 부담스럽다.

노인봉의 어깨에 해당하는 진고개의 정상에 가까워지자 구름이 짙어지고 빗발이 거세진다. 급기야 한 치 앞을 분간하기 어려울 정도에 이른다. 그 빗속을 뚫고 꼬불꼬불 산골길을 오르고 내리려니 운전대를 잡은 손에 쥐가 나려 한다. 태평하신 마님은 뒷좌석에 누워 코를 고시는데... 전에는 길을 나서면 의례히 먼저 운전대를 잡더니만 이번 여행길에는 아예 마당쇠를 부려먹기로 작심을 한 모양이다. 운전면허증을 집에 두고 오셨단다.

진고개를 다 내려가 동해바다를 끼고 양양으로 가는 길로 접어들어 얼마를 갔을까, 언제 일어났는지 마님이 갑자기 차를 길옆에 세우라신다. 김이 모락모락 나는 감자떡과 찰옥수수를 팔고 있었던 것이다. 1974년에 대학에 들어가면서부터 30년 동안을 서울에서 살았건만, 지금도 강원도의 감자떡과 찰옥수수만 보면 군침을 흘린다. 덕분에 빗속에 운전하며 먹는 감자떡의 맛이 실로 일품이었다.

해가 있을 때 백담사에 도착하여야 한다고 생각하니 갈 길이 급하다. 양양을 지나 서둘러 설악산 자락으로 들어선다. 푸근한 肉山인 오대산과는 달리 설악산은 기기묘묘한 바위들이 멋진 자태를 자랑하고, 山勢 또한 웅장하다. 그 산을 동서로 넘는 한계령을 오르다 보니 중간에 오색온천이 눈에 들어온다.

“옳거니, 오늘 밤은 여기서 잡시다”

온천을 좋아하는 마님의 지엄하신 분부이다. 에구구, 백담사에 갔다가 미시령을 넘어가 속초에서 회나 먹고 바다를 보면서 밤을 보내려 했더니만....

한계령 정상은 경치가 빼어난 곳으로 유명한데, 여기 역시 진고개와 다를 바 없다. 구름 속을 거니는,  아니 달리는 神仙이라고 자위하며 쥐가 나는 손으로 애꿎은 운전대만 부여잡고 식은땀을 흘려야 했다.

아니 달리는 神仙이라고 자위하며 쥐가 나는 손으로 애꿎은 운전대만 부여잡고 식은땀을 흘려야 했다.

부지런히 달려간 보람이 있어 오후 6시 전에 百潭寺에 도착했다. 그 옛날(?) 1979년 여름에 처음 이곳에 왔을 때는 볼 품 없는 암자 수준의 작은 절이었는데, 지금의 백담사는 번듯하기만 하다. 전두환 前대통령이 권좌에서 물러난 후 이곳에서 귀양살이를 한 덕인가?

널찍한 터에 건물들이 여러 채 들어서 있다. 그 중에는 卍海기념관도 있다. 한용운 선생을 기리는 유품들이 전시되어 있는 곳이다.  선생의 형형한 눈매에서 일제에 항거하던 정신을 보는 듯하다.

선생의 형형한 눈매에서 일제에 항거하던 정신을 보는 듯하다.

‘전두환 前대통령이 기거하던 곳은 어디일까? 한번 물어볼까’ 하는 생각을 했다가 이내 접었다. 그 얼마나 부질없는 짓인가. 대신 경내에 있는 전통찻집에 들어가 각종 한약재를 넣은 한방차로 운전의 피로를 풀었다.

절을 나오면서 보니 산사체험 프로그램을 운영하는데, 누구든지 1만원을 내면 1박2식을 제공한다는 안내문이 눈에 띄었다. 이제는 산사는 은둔 속의 존재가 아니다. 그만큼 대중에게 다가가고 있는 것이다.

백담사에서 백담계곡을 따라 용대리로 나왔다. 분명 본래 한적한 시골마을이었을 이곳이 언제부터인가 번화한 상가지대로 바뀌었다. 곳곳에 순두부, 황태구이, 산채정식 등을 파는 전문음식점이라는 간판이 널려 있다. 설악산도 食後景이다. 그리고 여행의 즐거움 중에 하나가 향토음식을 맛보는 것 아닌가. 두리번거리다 황태구이정식을 시키면 순두부를 공짜로 준다는 플래카드가 걸려있는 집으로 들어섰다. 그런데 값은 헐했지만 생각했던 것만큼 맛은 없었다.

배도 부르고 날도 어둡고, 이제 오늘 남은 일은 한계령을 도로 넘어가 오색온천에 가서 잠을 자는 것뿐이다. 오색은 철분이 많이 함유된 약수로 오랫동안 유명한 곳이었는데, 온천이 개발되면서 약수는 말라 버리고(새로운 약수터는 걸어서 40분 정도 걸리는 곳에 있다고 한다) 옛날 약수터 주위에는 온통 온천장과 음식점 투성이다. 관광호텔(그린야드호텔)도 하나 있다.

모처럼의 휴가여행길이니 호텔에서 하루 묵자는 마당쇠의 제의는 돈을 그렇게 쓰는 게 아니라는 마님의 한 마디에 묻혀버리고, 길가의 온천장(설악온천장)에 여장을 풀었다. 성수기에는 5-6만원 받았는데, 오늘은 비도 오고 하니 1박에 3만원만 내라고 주인이 인심 쓰듯 말한다. 고마워해야 하는 건가? 온천장 안에 있는 대중탕은 투숙객에 한하여 무료이다(일반인은 4,000원).

사우나를 하고 나니 오전에 등산하고 오후에 내내 운전한 피로가 한꺼번에 몰려온다. 구름이 天地를 덮고 비는 계속 내리고 있다. 그 구름과 비가 연출해 낸 정취(雲雨之情) 속에 깊은 잠에 빠져들었다.

Ⅲ

8월 18일

빗소리에 잠이 깼다. 비가 정말 징그럽게 온다. 시계를 보니 벌써 오전 10시. 간밤에 단잠을 잔 모양이다.  잠자리가 바뀌면 잠을 설치는 朴교수도 이번엔 잘 잤는지 얼굴에 화기가 돈다. 대중탕에 들러 다시 목욕을 하고 짐을 꾸렸다.

잠자리가 바뀌면 잠을 설치는 朴교수도 이번엔 잘 잤는지 얼굴에 화기가 돈다. 대중탕에 들러 다시 목욕을 하고 짐을 꾸렸다.

이제 남은 여정은 한계령을 또다시 넘어가 인제, 홍천, 양평을 거쳐 서울로 가는 것이다. 하룻밤 새 세 번이나 넘는 한계령이건만, 무엇이 그리도 수줍은지 끝내 아름다운 속살을 구름 속에 숨기고 서울나그네를 외면한다. 오히려 양희은의 노랫말(한계령) 그대로 ‘어서 내려가라고 지친 내 어깨를 떠민다’.

늦잠을 자느라 아침을 건너뛰어서인가 뱃속이 출출하다. 마침 인제 못 미친 길가에 검은 콩으로 만든 두부집이 보여 그곳으로 차를 몰았다. 손님이라고는 우리 두 사람뿐. 검은 콩으로 만든 두부답게 거무튀튀한 두부가 제법 맛이 좋다. 그런데 함께 시킨 더덕구이는 너무 달아서 남겼다. 말썽이가 좋아한다며 주인한테 부탁하여 그 남은 것을 굳이 싸가지고 나오는 게 바로 母情이리라.

배도 부르니 이젠 본격적으로 차를 몰아볼까 하는데, 얼마 못가 御夫人께서 또 차를 세우라신다. 이번에도 감자떡이 그니의 발을 휘어잡은 것이다. 반죽해서 빚기만 했을 뿐 찌지 않고 냉동한 감자떡을 아예 1만원어치 사서 차에 싣는다. 그런데 가만히 보니 한 옆에서 생더덕도 판다. 저것도 사는 게 어떠냐는 내 제의에 그걸 언제 까느냐고 되묻는다. 이 때 마당쇠가 할 수 있는 유일하면서도 최선인 대답은

“내가 깔께”

결국 이날 서울에 돌아와 밤늦도록 한 상자나 되는 더덕의 껍질을 벗기느라 손목과 어깨가 시큰거리는 고통을 감수해야 했다. 自業自得이란 바로 이런 때 쓰는 말이 아닐는지....(끝)(2004. 9. 2.)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 80 |

무릉은 어디메뇨(두타산,청옥산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 13534 |

| 79 |

독도는 우리 땅(울릉도, 독도)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 13897 |

| 78 |

이 나라 이 강산에(불곡산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10541 |

| 77 |

이 산 저 산 꽃이 피니(예봉산-운길산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 12729 |

| 76 |

결코 쉽지 않은 길(관악산 팔봉능선)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 11732 |

| 75 |

晩秋, 그 낙엽을 밟으며(북한산성 12성문 종주)

[1] | 범의거사 | 2010.02.16 | 13395 |

| 74 |

으악새 슬피우니 가을인가요(민둥산)

[1] | 범의거사 | 2010.02.16 | 12598 |

| 73 |

먼 나라 험한 나라(남아공--예외 6)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 27784 |

| 72 |

숨었는가 들켰는가(숨은벽능선)

[1] | 범의거사 | 2010.02.16 | 10503 |

| 71 |

묵은 빚을 청산하고(공룡능선)

[2] | 범의거사 | 2010.02.16 | 10236 |