미소짓고 대답 않으니...(정선, 삼척무릉계곡)

2010.02.16 11:16

미소짓고 대답 않으니---淸淨地域 巡禮記

한 번은 꼭 가보고 싶었으면서도 벼르기만 하다 몇 년을 보낸 곳, 아리랑의 고장 旌善을 향해 2월의 첫 일요일(1997.2.2.)에 길을 떠날 수 있었던 것은 순전히 여행도사 孔재연 신경정신과원장의 덕이었다.

서울 가면 언제 가볼 기회가 있겠냐며, 자기는 몇 번을 가 본 곳인데도 안내를 자청한 그 마음이 실로 고맙다. 더구나 나는 두 아들을 데리고 가는데, 孔원장은 자기 차를 이용하자며 아이들은 집에 두고 부부만 길을 나서 더욱 고개를 숙이게 한다. 마침 우리 식구에게 스키를 배울 기회를 마련해 준 白성흠 정형외과 원장 부부가 동행을 자청하여 심심치 않은 여행길이 되었다.

제천, 영월을 거쳐 신동 쪽으로 간다는 게 길을 잘못 들어 상동쪽으로 빠지는 바람에 수라재를 넘어 갔다 되돌아오는 시행착오를 겪었지만, 고려의 마지막 임금 恭讓王이 나라와 왕위를 이성계한테 모두 빼앗긴 채 삼척으로 귀양 가는 길에 이 곳에서 수라를 들었다 하여 그런 이름이 붙은 이 고개는, 한 번 쯤은 넘나들며 그 꼬불꼬불한 정취를 맛볼 만한 곳이다.

지금도 동원탄좌가 있고 1979년 봄의 鑛夫데모사태로 인하여 일약 유명해진 舍北은 우리나라 석탄산업의 현주소를 말해 주듯 一見해서도 찬 바람이 휑하니 도는 것을 느낄 수 있다.

이 곳에서 북쪽으로 旌善郡 동면으로 빠지는 고개길은 지도책에도 잘 나오지 않는 좁은 험로이다. 자동차가 별로 다니지 않아서인지 곳곳이 아직도 빙판길이다.

길가에서 만난 트럭운전사의 겁주던 말과는 달리 전구간이 포장되어 있어 그나마 다행이다.

겨우겨우 고개를 넘어 北上길을 재촉하는데 旌善 소금강이 시작되는 광덕골의 깎아지른 몰운대가 겨울나그네의 발길을 부여잡는다.

천길 절벽에서 내려다보이는 旌善 소금강의 계곡은 말 그대로 장관이다. 워낙 奧地에 있어 찾는 이 없던 이 골짜기에도 2년 전부터는 여름에 서울 사람들의 발길이 끊이지 않는다고 하니, 현재의 모습을 과연 얼마나 더 유지할 수 있을는지.... 우리나라의 자연을 보호하려면 서울이 없어져야 하는 걸까.

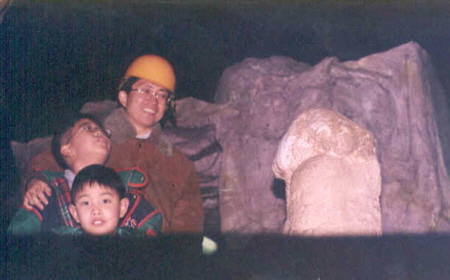

몰운대를 지나 旌善邑 쪽으로 가다 보면 왼쪽으로 화암약수터가 나오고, 거기서 조금 더 가면 오른 쪽으로 화암동굴이 보인다. 이 동굴은 단양의 고수동굴이나 울진의 성류굴과는 달리 일반인에게 비교적 덜 알려진 탓에 내부가 비교적 온전히 보존되어 있다.

본래 금광을 캐기 위해 갱도를 뚫던 중 발견된 석회석동굴인데, 입구에서 200m 정도 들어가면 2,800 ㎡ 정도의 커다란 광장이 來訪客을 맞이한다. 동굴광장으로는 현재 국내에서 가장 크다고 한다.

그 안에는 맑은 물이 흐르고, 높이가 7-8m 되는 커다란 석순, 부처님상, 성모마리아상 등을 한 석순 등이 눈에 띈다. 커다란 구렁이가 龍이 되어 승천하려는 순간 마리아상을 보고 깜짝 놀라 그만 이무기로 되었다는 전설이 전해져 오고 있고, 그 이무기의 대형 모형이 물가에 만들어져 있다. 마리아와 이무기는 아무래도 안 어울리는 조합이나, 아무러면 어떤가.

그런가 하면 통로로 만든 계단 바로 옆에 남자의 性器를 꼭 닮은 커다란 석순이 우뚝 서 있는데, 아낙네들이 하도 만져 반질반질 윤기가 나고, 그 옆의 바위에는 반대로 여자의 은밀한 곳을 연상케 하는 구멍(직경이 옆의 석순의 그것과 비슷하다)이 뚫려 있어 好事家들의 눈과 입을 즐겁게 한다.

이왕 旌善까지 온 김에 邑內에 가서 간단히 점심 요기를 하고 東海에 가서 저녁으로 회나 먹고 가자는 白원장의 제안에 따라 旌善 읍내로 향했다.

읍내 초입 주유소 옆에 전통음식점이 하나 있는데, '콧등치기국수'가 유명하다는 말을 주유소직원으로부터 듣고 그 집으로 갔다. 그런데 막상 주문을 하니까, 주인으로 보이는 할머니가 젊은이들은 먹기가 어려울 텐데 그래도 괜찮냐고 물어온다. 산 좋고 물 좋은 고장의 別味래서 먹어보려고 한다고 했더니 고개를 갸우뚱하면서 나간다.

콧등치기국수는 메밀로 만든 국수였는데, 한 젓가락 입에 문 순간 그 할머니 말을 들을 걸 하는 때늦은 후회를 하여야 했다. 무미건조 그 자체인 이 국수는, 아마도 변변한 먹거리가 없었을 그 옛날 이 깊은 산골에 살던 화전민들이 그야말로 호구지책으로 메밀을 길러 만들어 먹은 국수가 아니었을까 하고 나름대로 추측하여 본다.

어찌하여 이름을 '콧등치기국수'라고 붙였는지는 알 길이 없으나(一說에 의하면 후루룩 들이키다 보면 국수가락이 콧등을 친다고 해서 붙은 이름이라고 한다), 차라리 '뒤통수치기국수'라고 하면 어떨까 싶다.

여행안내서나 주위 사람들의 권유로 맛있는 향토음식을 기대하고 찾아갔다가 아무런 맛도 없는 먹거리를 대할 때의 바로 그 뒤통수를 맞는 기분이 들었기 때문이다.

旌善에서 송계를 거쳐 동해시로 빠지려면 백봉령이라는 고개를 넘어야 한다. 해발 780m 정도 되는 이 고개는 100개의 봉우리를 끼고 돌아 이름이 그렇게 붙여졌는지는 모르겠으나, 북쪽의 한계령이나 대관령 못지않게 꼬불꼬불하다.

같은 태백산맥을 넘는 고개인데도 위 고개들과는 달리 오가는 차가 별로 눈에 띄지 않음은 무슨 곡절이 있어서이겠지만, 나그네로서는 그만큼 淸淨地域을 지나니 좋을 따름이다.

같은 태백산맥을 넘는 고개인데도 위 고개들과는 달리 오가는 차가 별로 눈에 띄지 않음은 무슨 곡절이 있어서이겠지만, 나그네로서는 그만큼 淸淨地域을 지나니 좋을 따름이다.

백봉령을 다 넘으면 오른쪽으로 유명한 무릉계곡으로 들어가는 길이 갈라지는데, 동해시 쪽에서 오는 사람들에게만 보이도록 이정표가 세워져 있어 旌善 쪽에서 고개를 넘어 온 사람들은 그냥 지나쳤다 되돌아오기 일쑤다.

우리 일행이라고 예외는 아니었지만, '이 나라 도로표지판이 어디 이 곳만 그렇던가' 하고 自嘲하는 것 외에는 어디다 하소연 할 곳도 없다.

이미 오후 5시가 되어 해가 西山에 걸쳐 있는 시각이건만 무릉계곡에는 사람들의 발길이 여전히 잦았다. 그러나, 매표소를 지나 5분 정도밖에 걷지 않았는데도 얼음 밑을 흐르며 봄을 재촉하는 물소리만이 주위의 정적을 깰 뿐, 주위의 산세며 골짜기가 옛 仙人들이 즐겨 찾던 武陵桃源이었음을 느끼게 한다.

문득 李太白의 '山中問答'이라는 詩가 떠오른다.

問余何事捿碧山 (왜 이 깊은 산속에서 홀로 사냐고 묻는데

笑而不答心自閑 (미소 짓고 대답 않으니 마음이 절로 편하구나)

桃花流水杳然去 (복사꽃은 계곡물에 떠서 아련히 흘러가고

別有天地非人間 (그 별천지에 사는 나는 이미 인간이 아니로다)

唐나라 사람이 여기까지 왔을 리 없건만, 이 곳을 그리고 쓴 詩가 아닌가 착각할 정도로 위 詩와 이 곳의 정경이 딱 들어맞는다.

해는 서산으로 지고 충주까지 가야 할 길은 먼데 발걸음이 쉽게 떨어지지 아니함은 李白의 마음과 일맥상통하여서일까.

여행도사 孔원장이 東海市에 오면 꼭 보아야 할 것이 있다며 삼척 쪽으로 차를 몬다. 갑자기 국도를 벗어나 좁은 농로길을 따라 해안가에 이르니, 別有天地가 여기에도 있는 것이 아닌가.

행정구역상으로는 추암이라는 곳으로, 바닷가 백사장에 기기묘묘한 자태를 자랑하는 萬物相의 바위들이 모여 있다. 그 중 촛대바위라고 이름지어진 바위 하나가 바닷물을 뚫고 솟아올라 있는데, 俗人에게는 촛대보다는 '촛'에서 혹을 하나 떼어낸 것(^^)의 '대'로 보이니 어인 일일까.

그나저나, 이런 절경을 버려 놓은 안타까운 일이 벌어지고 있었으니.... 작년 가을 강릉에 나타난 북한 잠수함 덕분에 해안철조망이 다시 부활하여 가까이 다가갈 수 없었던 것이다.

민족의 비극을 생각하는 것인지, 고향에 두고 온 애인을 생각하는 것인지, 전혀 표정을 읽을 수 없는 초병 두 명이 M16 소총을 들고 먼 바다를 바라보고 있는 것을 뒤로 한 채 묵호항의 횟집으로 발길을 돌렸다.(1997. 2. 3.)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 39 |

山川依舊란 말...(청계산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 6781 |

| 38 |

허, 그것 참... (대둔산)

[1] | 범의거사 | 2010.02.16 | 11047 |

| 37 |

아들과 함께 걷는 길(가을의 향기)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10010 |

| 36 |

거꾸로 간 길(유명산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9608 |

| 35 |

목장길 따라 산길 걸으며(황병산, 삼양대관령목장)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10649 |

| 34 |

발자국을 따라 걷는 길(오대산 상원사, 월정사)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10281 |

| 33 |

세 가지 不可思議(울진 백암산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10054 |

| 32 |

저 별은 너의 별(석남사, 영남알프스, 사자평)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9787 |

| 31 |

산따라 물따라 길따라(내린천,운두령,허브나라)

| 貴陀道士 | 2010.02.16 | 10281 |

| 30 |

본 만큼 느끼고...(월출산,담양)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9608 |