탈속(봉암사, 법주사)

2010.02.16 11:13

脫 俗

Ⅰ

장마가 잠시 물러간 틈을 타 7월의 첫 일요일을 맞아, 충주에 온 이래 2년여를 별러 오던 봉암사를 찾았다. 신라시대 창건된 봉암사는 연중 초파일 하루만 일반인에게 개방할 정도로 이름 그대로 山寺이다. 손석경 충주시 불교신도회장님이 미리 연락하여 사전 허락을 받아 둔 덕분에 초파일이 아님에도 山寺 初入의 무거운 철제 바리케이트를 들어 올릴 수 있었다.

82명이나 되는 스님이 夏安居의 정진을 하고 있건만 계곡을 흐르는 물소리 외에는 인기척을 찾아 볼 수 없는 곳, 희양산의 넓은 품을 다 차지하고 있는 淸淨道場 봉암사는 하릴없는 나그네에게 삶이 무엇인가를 다시 한 번 생각게 한다.

절 윗쪽 玉流가 감싸도는 곳에 있는 磨涯石佛은 출입금지 팻말을 애써 외면하고 당신을 찾아 온 村夫를 잔잔한 미소로 맞아준다.

그 앞에 평평바위가 널찍하게 자리 잡고 있는데, 한 가운데 두어 뼘 남짓한 곳이 空洞현상을 보여, 안내하던 행자승이 돌로 두드리니 여지없는 목탁소리가 난다. 求道者들이 멀리서 목탁을 들고 오는 수고를 덜어 주시려는 부처님의 자비가 피부로 전하여온다.

大雄寶殿의 거대한 佛像은 참배객의 존재를 왜소케 하는데, 그 흔한 佛田函이 눈에 안 띔은 이 절이 修道도량임을 새삼 일깨워 준다. 찾는 이 없는 절에 불전함이 무에 필요하겠는가.

大雄寶殿의 옆문을 나서자 千年의 풍상을 말하여 주는 지증대사비가 눈에 들어온다. 孤雲선생 글이 전하는 大師의 일생은 그 화려함으로 인하여 오히려 아쉬움을 준다. 아마도 범접키 어려운 孤孤함을 기대했기 때문이었으리라.

園主스님이 끓여 주신 녹차의 향기를 입에 간직한 채, '이런 巨刹이 이처럼 淸淨도량으로 유지되고 있다는 것 자체가 한국의 불교를 위해 큰 다행'이라는 생각을 하며 절문을 나섰다. 기회가 닿으면 다시 찾으리라는 내심의 다짐과 함께.

그렇지만 아이들은 다신 안 오려 하겠지. 절이 크고 마당이 넓은데도 뛰어 놀 수 없었으니까.

Ⅱ

봉암사를 다녀온 지 1 주일, 장마비가 쏟아질 것을 염려하여 여벌옷을 두둑하게 준비한 배낭을 짊어진 채 食率들을 거느리고 俗離山을 찾았다. 서울 가면 언제 올 기회가 있겠느냐며 흔쾌히 따라 나선 博士마나님이 고마우면서도 걱정이 앞서는 것은 아직도 그니의 건강에 자신이 안 서기 때문이었다.

俗世를 멀리 하여 보려고 찾은 俗離山이건만, 결코 俗世에서 벗어날 수 없음을 山入口의 대형 주차장을 꽉 메운 서울차들이 雄辯하여 준다.

法住寺를 왼쪽으로 끼고 문장대를 향하여 걷기 시작하여 20여 분 남짓, 다리가 하나 나타나 그 밑의 계곡을 보니 바닥이 훤히 보이는 맑은 물 속에 피라미와 송사리떼가 물 반 고기 반의 장관을 연출하고 있다. 배낭 속의 건빵을 꺼내 아이들과 함께 던져 주자 계곡이 순식간에 아비규환의 각축장으로 바뀌었다. 인간이나 물고기나 먹이 앞에서는 다 똑같은 微物인가 보다.

장마철에 1,054미터나 되는 높은 산을 찾는 蠻勇(?)을 부리는 사람이 적은 탓에 문장대까지 가는 6.7Km의 등산길은 그만하면 호젓하였다. 이따금 간담을 서늘케 하는 구름이 바람을 타고 지나가지만, 天地神明이 보우하사 비는 내리지 않는다. 오히려 덕분에 伏지경임에도 더위를 느낄 겨를이 없다.

지난 6월 초 小白山 등정 경험이 있는 御夫人께서 힘들어하면서도 꾸준히 걷는 게 흐뭇하다. 전보다 확실히 건강해진 모습이다. 꾸준히 수영을 한 덕택이리라.

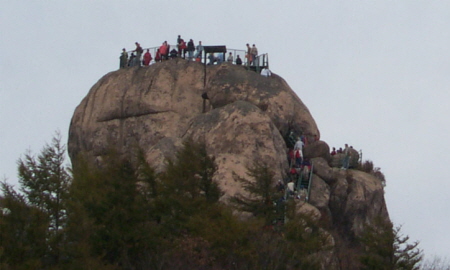

본래 구름 속에 있어 "雲장대"라고 하던 것을 조선시대 世祖임금이 매일 올라 시를 읊은 이래 "文장대"라고 부르게 되었다는 정상에 발을 디딘 것은 산행 시작 3시간 남짓해서였다.

발 아래로 충청도와 경상도의 광활한 山野가 한 눈에 펼쳐진다. 산은 분명 옛 산 그대로이건만, 詩를 읊조리던 그 영웅은 어디로 갔는지 바람소리만이 귓가를 맴돌았다.

湖西第一伽藍인 法住寺는 일요일인데도 장마 덕택에 閑幽하였고, 결재기간이라 역시 精進중인지 스님들은 보기 힘들다. 境內의 팔상전(捌相殿)이나 雙獅子石燈은 예나 지금이나 찾는 이를 반가이 맞아 주는데, 기존의 石佛을 헐어내고 새로 봉안한 靑銅佛은 비록 어느 새 풍화되어 푸른 옷으로 갈아입긴 하였으나, 보는 이로 하여금 여전히 不調和의 어색함을 느끼게 할 뿐이다.

정작 대웅전에서는 문 밖에서 목례를 한 데 그친 김피부과원장 내외분이 藥師殿에 이르러서는 등산화를 힘들여 벗고 안에 들어가 정식으로 참배하는 모습이 너무나 인간적이다. 그 솔직함이 눈물겹도록 아름답다. 그 여인이 천주교신자라고 해서 누가 탓할 수 있겠는가. 인간적인 것이 가장 종교적인 것이 아닐는지. 내일 모레면 나이가 오십인데도 산행길에는 꼭 손을 잡고 걷는 두 분의 뒷모습이 동행한 젊은 사람들을 부럽게 한다.

歸忠길에 수안보에 들러 旅毒을 풀고, 우리 밀로 만든 身土不二의 칼국수로 주린 배를 채우고 나니 어느 덧 中原의 하루해가 다 갔다. 정녕코 긴 하루이건만, 지나고 나면 언제나 아쉬움과 미련이 남는다. 앞으로 얼마나 더 山川景槪를 찾을 수 있을는지. (1996. 7. 15.)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 29 | 출산허가도 받아야(?)(설악산 대청봉) | 범의거사 | 2010.02.16 | 10525 |

| 28 |

번뇌는 별빛이라(해남 大興寺, 一枝庵)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 6373 |

| 27 | 은근과 끈기(태백산2) [4] | 범의거사 | 2010.02.16 | 11168 |

| 26 |

無慾(대천과 정동진)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 8601 |

| 25 |

억새풀 사이로[명성산 : 궁예굴]

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10216 |

| 24 |

三無에 울고(치악산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10408 |

| 23 |

色卽是空(오대산)

[2] | 범의거사 | 2010.02.16 | 6626 |

| 22 |

구름 속에서 神仙을 먹고(설악산 마등령)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9768 |

| 21 |

滄浪之水가 淸兮면....(한라산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 6199 |

| 20 |

댕기동자는 어디에(지리산,청학동)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10514 |