명월은 눈속에 찬데(갈기산)

2013.12.27 10:15

옥봉선사님,

선사님께 문안 겸 근황을 알리는 글을 쓴 지 꽤 오래 되었네요.

동지도 지나고,

크리스마스도 지나고

계사년이 종착역을 향해 달려가는 한겨울입니다.

창 밖에는 눈인지 비인지 헷갈리는 ‘거시기’(이 표현을 이럴 때 쓰면 딱 맞지 않을까요^^)가 계속 내리네요.

그 거시기가 그치면 강추위가 몰려 올 거라는군요.

기체후일향만강(氣體候一向萬康)하옵신지요?

선사님,

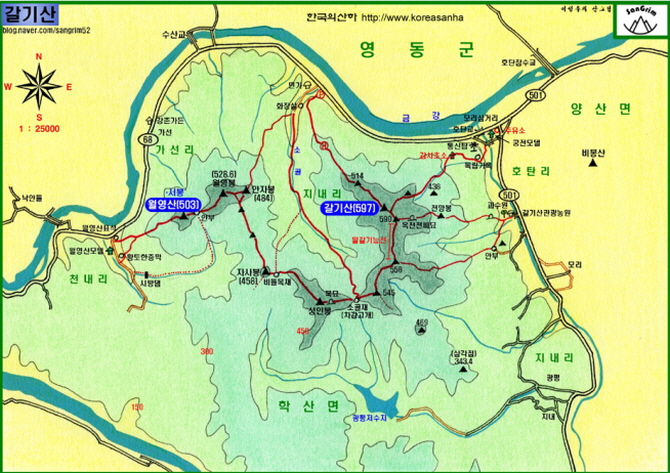

역마살이 낀 소생은 지난 14일에 영동의 갈기산에 다녀왔습니다. 법원산악회의 송년 산행이었지요.

산의 높이라야 585m밖에 안 되는데, 막상 등산을 하려니 강원도에 있는 1,500m급 산에 버금갔습니다. 영동은 선사님의 고향인 옥천과 지근거리인지라 산행을 하면서 선사님 생각이 나더이다.

눈 덮인 겨울 산행이라 두툼한 등산복, 아이젠, 장갑, 털모자 등으로 중무장을 하였지만, 말갈기를 닮은 능선길에 부는 북서풍의 찬 바람이 매섭더군요.

그래도 금강이 굽이치는 모습을 내려다보며 암릉을 오르내리는 재미가 쏠쏠하였습니다. 이름하여 ‘금수강산(錦水江山)’이었지요.

깎아지른 절벽 위에 서 있는 낙락장송이 눈을 흠뻑 뒤집어 쓴 채로 꿋꿋이 서서 북풍을 이겨내는 모습에서는, 그 옛날 6진 개척으로 명성을 날린 백두산 호랑이 김종서 장군을 떠올렸습니다.

삭풍(朔風)은 나무 끝에 불고 명월(明月)은 눈 속에 찬데

만리 변성(萬里 邊城)에 일장검(一長劍) 짚고 서서

긴 파람 큰 한소리에 거칠 것이 없어라.

거칠 것이 없는 호방한 장부의 기개를 흉내 내기에는 소생의 그릇이 워낙 작은지라, 그가 남긴 시(詩)만 흥얼대며 걸었지요. 그처럼 호방했던 김종서도 수양대군의 칼날 아래 불귀의 객이 되고 말았으니, 그것이 인생사 아닐는지요. 도도히 흐르는 저 금강의 물줄기에 서린 절절한 역사는 또 어떠하던가요.

선사님,

그러고 보니 갈기산의 소개가 늦었네요.

충북 영동군 양산면에 있는 이 산은 산의 형세가 말갈기와 비슷하다고 해서 갈기산이라 이름지어졌다는군요. 높이는 585m로 그리 높지 않지만 바위가 많아 암벽 등반하기에 제격입니다. 능선은 반원형으로 가운데가 깊숙한 골을 이루고 있지요. 하산할 때 그 골로 내려오니까 무릎에도 무리가 안 가고 좋았습니다.

갈기산의 암벽들은 금강의 물줄기와 어우러져 아름다운 경관을 연출하는데, 정상에 서면 북쪽으로 금강 줄기 너머 동골산이 보이고, 북서쪽으로 천태산, 동북쪽으로 백화산과 포성봉이 시야에 잡히더군요. 무엇보다도 휘날리는 말갈기 형상을 한 능선길이 한 눈에 들어와 장관이었습니다.

다만 산 정상이 바위로 되어 있어 한꺼번에 많아야 15명 정도밖에 못 올라갔습니다. 그것도 밧줄을 잡고 올라가야 했지요.

산행시간은 총 4시간이면 충분합니다.

선사님,

칼바람이 부는 추운 겨울에, 그것도 눈 덮인 위험한 바위산에 가다니 무슨 사서 고생이냐고 하실지 모르겠지만, 언 손을 호호 불며 힘들여 오른 산 정상에 서서 백설(白雪)이 만건곤(滿乾坤)한 모습을 보는 희열은 경험하여 본 사람만이 알 수 있지요.

그래서 소생은 수술까지 했던 시원치 않은 무릎과 양쪽에 찾아온 테니스엘보로 치료를 받고 있는 두 팔을 가진 노구(老軀)를 이끌고 여전히 산속을 헤매고 있답니다. 멀지 않은 장래에 결국 산행을 접어야 할 날이 오겠지만 말입니다.

선사님,

곧 갑오년입니다.

푸른 말처럼 잘 달리시길 기원합니다.

계사년 세모에

범의 합장

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 129 |

다시 찾은 안나푸르나(히말라야)

| 범의거사 | 2016.02.10 | 867 |

| 128 |

이런 육산(肉山)도 있네(청태산)

| 범의거사 | 2016.01.03 | 622 |

| 127 |

이름은 어디 가고(오봉산)

[1] | 범의거사 | 2015.11.19 | 1474 |

| 126 |

우민(又民)이 되어(서울둘레길 중 안양천길)

| 범의거사 | 2015.10.05 | 935 |

| 125 |

때론 김삿갓 때론 고산자 되어(퍼온 글)

| 범의거사 | 2015.09.01 | 533 |

| 124 |

실로 청량하구나(청량산)

| 범의거사 | 2015.06.17 | 851 |

| 123 |

어느 봄날, 남춘천행 기차에 오르다(금병산).

| 범의거사 | 2015.05.31 | 1934 |

| 122 |

쉬고 또 쉬는 곳(범어사)

| 범의거사 | 2015.05.31 | 941 |

| 121 |

버킷리스트 1순위, 겨울 한라산!

[2] | 범의거사 | 2015.02.21 | 2366 |

| 120 |

익숙한 지리산과의 첫 조우

| 범의거사 | 2014.10.25 | 1386 |