리본에 웃고, 리본에 울고(조령산)

2010.02.16 11:22

리본에 웃고, 리본에 울고 --- 어느 嚮導의 애환

산이 좋아 산을 찾건, 살아 있는 동안 추하게 살지 않으려고 산을 찾건, 산을 찾는 사람들이라면 누구나 한 번쯤 나뭇가지에 매달린 리본의 고마움을 느껴 보았을 것이다.

寂寞江山에 어디로 가야 하나 하고 망설일 때 '이 쪽으로 가십시오' 하고 길을 안내하는 조그만 천조각, 누가 처음 시작하였는지는 모르지만 산악인의 노벨상감이 아닐까.

하늘이 너무 맑고 푸르러 그 밑에서 살아간다는 사실 자체가 눈물이 날 정도로 고맙다는 어느 詩人(?)의 말이 귓가를 맴도는 9월의 넷째 주 일요일, 지난 해 동짓달 눈(雪)에 덮인 절벽길을 눈(眼) 앞에 두고 몇 번을 망설이다 回軍하는 통에 생각지도 않은 고난을 맛보게 하였던 鳥嶺山 縱走길(이화령→정상→조령 3관문)에 다시 도전하기 위하여 길을 나섰다.

재도전의 길이기에 지난 해 멤버가 그대로 모였다. 달라진 게 있다면 月嶽山을 30 번 넘게 오른 예의 의사선생님(44회 金錫七 선배님)의 전공이 그 사이 비뇨기과에서 '조-과'로 바뀌었고, 月嶽山을 한 번 오르려면 30 번은 굴러야 했던 삼성생명보험 충주영업국장이 새벽 조깅과 주말 등산 덕분에 자칭 '튼튼한 이병찬'으로 변모하였다는 것이다.

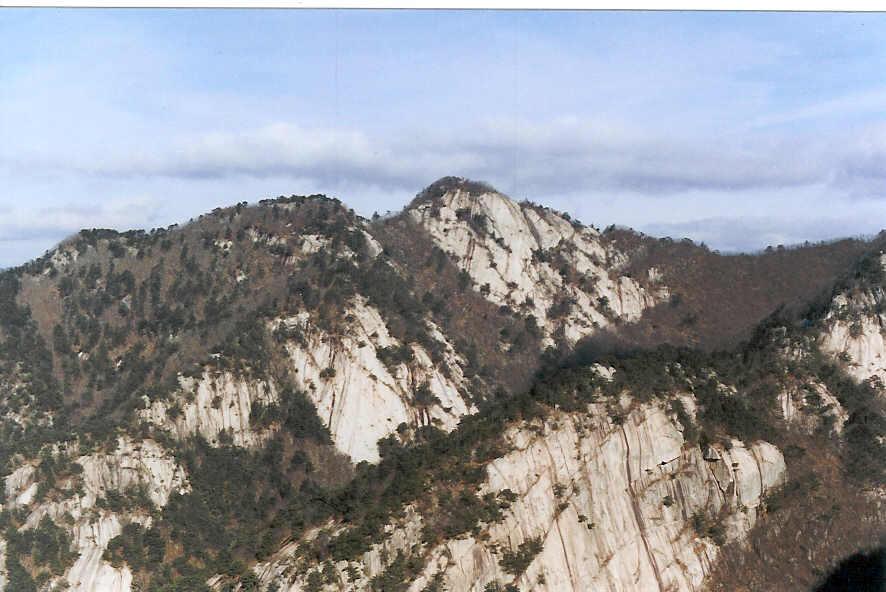

이화령(해발 529m)을 출발한 지 1시간 30분, 해발 1,017미터의 鳥嶺山 정상은 일년 전의 모습 그대로였다. 사람만 옛사람이 아니고, 산도 옛 산이다. 월악산과 주흘산(主吃山)이 손에 잡힐 듯 보인다.

그런데, 筆舌로 다하기 어려울 만큼 좋은 날인데도 정상에서 사람을 보기 어려움은 무슨 이유일까. 嚴冬雪寒에도 들끓던 그 인파는 다 어디로 갔단 말인가. 강릉에 나타났다 산으로 잠적한 共匪의 殘黨이 여기까지 올 리도 없는데....

그런데, 筆舌로 다하기 어려울 만큼 좋은 날인데도 정상에서 사람을 보기 어려움은 무슨 이유일까. 嚴冬雪寒에도 들끓던 그 인파는 다 어디로 갔단 말인가. 강릉에 나타났다 산으로 잠적한 共匪의 殘黨이 여기까지 올 리도 없는데....

부질없는 의아심은 뒤로 한 채 드디어 대망의 縱走길로 들어섰다.

보름 전 月嶽山 만수봉 등산길에서 Flying(飛)Stone(岩)을 보고 놀란 후로는 李국장이 전과 달리 일행의 한 가운데만 서려고 하는 통에--본인은 배낭에 매단 방울의 울림소리가 골고루 퍼지게 함으로써 앞뒤 사람을 모두 보호하기 위함이라고 극구 주장한다. 방울소리에 飛岩이 먼저 피한다나 -- 내가 향도(嚮導)의 짐을 짊어져야 했다.

초행길인데 겁도 없이 앞장서서 간 것은 믿는 구석이 있었기 때문이다. 나뭇가지에 매달려 길안내를 하는 색색의 리본이 진정으로 고맙다.

종주길로 접어든 지 1시간여가 지났을까, 커다란 안내판이 앞을 막는다.

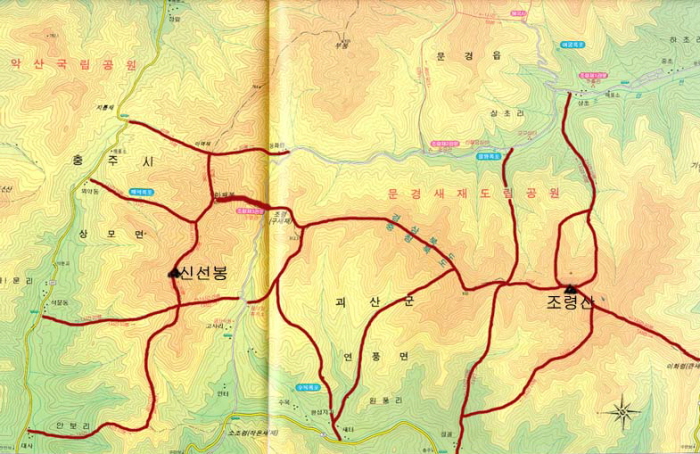

왼쪽 계곡으로 빠지면 괴산군 신풍이, 오른쪽 계곡으로 내려가면 주흘관(조령 2관문)이, 곧장 능선을 따라 직진하면 우리의 목적지인 문경새재 3관문이 각각 나오는데, 3관문까지는 대략 7시간이 걸리고 길이 험하니 특히 조심하란다.

4시간 30분이면 될 줄 알았는데 이 무슨 날벼락이란 말인가. 이제 와서 물릴 수도 없고....

전날 두 끼를 굶어 체력이 소진되었다는 李국장의 民怨에 따라 民生苦를 우선 해결하기로 했다.

넓직한 바위에 올라 앉아 金'조-과' 선배님의 재경원장관께서 정성스레 싸 주신 도시락을 먹고 잠시 누우니,

飯蔬食飮水하고(나물 먹고 물 마시고)

曲肱而枕之라도(팔을 베고 누웠어도)

樂亦在其中이라(즐거움이 그 안에 있다)

그 자체였다. 더 나아가

不義以富且貴는(의롭지 못한 부귀공명은)

於我如浮雲이라(나에겐 한낱 뜬 구름과 같다)

의 경지까지는 다다르지 못함은 俗物의 어쩔 수 없는 한계이리라.

한 번 마음먹었던 일이니 꼭 해내야 한다는 ‘싸나이’들의 浩然之氣도 좋지만, 배가 불러 무거워진 다리를 이끌고 해발 800-1000m 되는 高山峻嶺을 8개나 넘어야 하는 이후의 산행길은 말 그대로 苦行萬里였다.

둘째 봉우리의 절벽을 다섯 다리를 이용하여 겨우 미끄러져 내려오니 암벽덩어리의 셋째 봉우리가 길을 막는다.

바위를 기어오르는 순간 嚮導를 不信任決議하는 소리가 二口同聲으로 들려온다. 리본이 오른쪽 계곡으로 나 있다는 것이다. 아닌 게 아니라 계곡 쪽으로도 리본이 있는데다, 끗발에 밀리고 숫자에 밀려 할 수 없이 그 쪽으로 발길을 돌려야 했다.

가파른 계곡길을 계속해서 10여 분 내려가는데, 한없는 나락으로 빠져들어 가고 있다는 불길한 예감이 머리를 스쳤다. 비난의 원성을 각오하고 발걸음을 되돌릴 것을 눈물로 進言하여 겨우 방향을 제대로 잡을 수 있었다.

嚮導에 대한 믿음을 회복하는 순간인 동시에, 점심 때 내가 덜어준 밥을 더 먹은 李국장이 20여 분의 헛걸음으로 그 만큼의 에너지를 정확히 더 소비한 순간이기도 하였다.

嚮導를 不信任하였다가 시행착오를 겪은 후로는 두 사람 모두 순한 양이 되었다. '아니 왜 그 쪽까지 리본을 달아놓아 사람을 골탕 먹이지...' 하는 푸념은 이미 더 이상 메아리를 기대할 수 없었다.

셋째 봉우리부터 일곱째 봉우리까지의 오르락 내리락 능선길은 천당과 지옥의 갈림길이다.

눈을 돌리는 대로 속리산, 월악산, 주흘산, 가마봉의 빼어난 자태가 어서 오라는 유혹의 손길을 뻗치고, 海東靑 보라매가 노니는 하늘가엔 흰 구름이 흘러가는데, 그 風光에 넋을 잃어 왼발을 삐끗하면 충청북도 괴산에 가서 屍身을 수습하여야 하고, 오른발을 헛디디면 경상북도 문경에 가서 염을 하여야 하는 천길 낭떠러지가 끝없이 이어진다. 咸陽에서 파촉으로 쫓겨가던 劉邦의 유랑길이 이랬을까.

철의 사나이 金'조-과' 선배님마저도 현기증에 뒤가 저린다고 하신다.

嚮導가 된 업보로 저 봉우리만 넘으면 포도밭이 있을 거라고 때 아닌 曹操 흉내까지 내면서 봉우리를 넘고 넘어 3관문이 먼발치에 보이는 곳에 도착하니 어느덧 해가 뉘엿뉘엿 西山에 걸려 있고, 산등성이의 허물어져 가는 山城이 일행을 맞는다.

그 옛날 倭賊과 一當千으로 싸울 수 있었던 이 곳 요새를 놓아두고 彈琴臺에서 배수진을 쳤다가 비운을 맞이한 申砬 장군이 무술을 연마하던 곳이 이 부근이란다.

山賊으로부터 자신을 구해준 申장군을 사모하다 그의 사랑을 받지 못하자 스스로 목숨을 끊은 여인이 장군의 꿈에 나타나 彈琴臺에서 지키면 이긴다고 일러 주었다는 이야기가 전해진다. 동냥은 못 줄망정 쪽박은 깨지 말아야 하는데, 쪽박을 깨고 고춧가루까지 뿌리는 일이 있는 것은 예나 지금이나 마찬가지인 모양이다.

아무튼 그 녀의 혼백이 지금도 이 산중에서 맴돈다는데, 李국장의 방울--배낭의 것이든 다른 곳의 것이든-- 소리를 듣고 달려오지는 않을는지.

허위허위 달려간 하산길의 종점은 놀랍게도 새재 3관문에 세워져 있는 사당의 뒤켠으로 이어져 있었다.

물먹은 솜뭉치가 된 몸이었지만, 얼른 사당문을 열고 큰 절을 하였다. 비록 招魂을 할 향불은 없어도 영험하시기로 인근에 소문이 자자한 山神靈님이니 村者들의 기도를 들으실 수 있으리라.

"할아버지, 무사히 종주할 수 있게 해 주셔서 고마워유---!" (1996. 9. 23).

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 110 |

성곽에 취하고, 한옥에 홀리고(아,서울!)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9908 |

| » |

리본에 웃고, 리본에 울고(조령산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9907 |

| 108 | 한가한 생각을 하지 마라(민주지산) | 범의거사 | 2010.02.16 | 9855 |

| 107 |

맛따라 길따라(오대산,허브나라,안흥)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9845 |

| 106 |

저 별은 너의 별(석남사, 영남알프스, 사자평)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9788 |

| 105 |

구름 속에서 神仙을 먹고(설악산 마등령)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9768 |

| 104 |

가자, 설국(雪國)으로!(에베레스트)

[4] | 우민거사 | 2017.04.16 | 9734 |

| 103 |

결코 멀지 않은 곳(3)(케냐, 탄자니아)(예외 8)

[2] | 범의거사 | 2013.09.26 | 9705 |

| 102 | 風雨는 섞어치고(백두산) | 범의거사 | 2010.02.16 | 9679 |

| 101 |

우물안 개구리(서울둘레길 중 봉산-가양역 길)

[2] | 우민거사 | 2017.05.15 | 9666 |