팔을 베고 뒹굴다가

2015.11.23 23:54

입동(立冬)도 지나고 소설(小雪)이다.

이 때를 어느 시인은 이렇게 노래하였다.

미물은 칩거 위해 은신처 마련하고

초목은 잎을 말려 성장을 중단하니

모두들 겨울나기에 대비하고 있구나.

굶주릴 새들 위해 남겨진 붉은 감들

아직은 쪼이잖고 가지 끝 매달린 채

쓸쓸한 낙목한천을 밝혀주고 있구나.

이 시인의 말처럼 분명 겨울이 성큼 다가오고 있는 때이건만,

우리나라 정치사의 한 장을 장식하였던 김영삼 대통령이 88세를 일기로 서거한 것을 하늘도 애도하는 것일까,

삼경(三更)에 창문을 하염없이 두드리는 빗소리가 정체 모를 우수를 자아낸다.

눈 대신 오는 비라 더욱 그런가보다.

32년 간 입었던 법복을 벗은 지 두 달이다.

그 동안 사용하여 온 凡衣(범의)라는 호 대신 又民(우민)을 사용하기 위하여 낙관도 새로 새겼다.

두 가지 호 모두 20년 전 나에게 처음 서예를 가르쳐 주신 素石(소석) 정재현 선생님이 지어 주신 것이다.

凡衣(범의)는 법복을 입고 있는 동안에는 일반인처럼 생각하고 평범하게 행동하라는 뜻이고,

우민(又民)은 법복을 벗었으니 다시 백성으로 돌아가라는 뜻이다.

20년을 내다보고 범부에게 참으로 멋진 호를 지어 주신 素石 선생님은 이미 고인이 되셨다.

오랫동안 비워 두었던 고향의 생가를 수리하고 찾아와,

홀로 책상머리에 앉아 빗소리를 듣고 있는 한밤에 새삼 素石 선생님 생각이 난다.

선생님, 감사합니다.

이 집은 비록 자그마한 누옥이지만,

성조하고 두 달 후에 건넌방에서 범부가 태어났으니 범부와 60평생을 함께 한 셈이다.

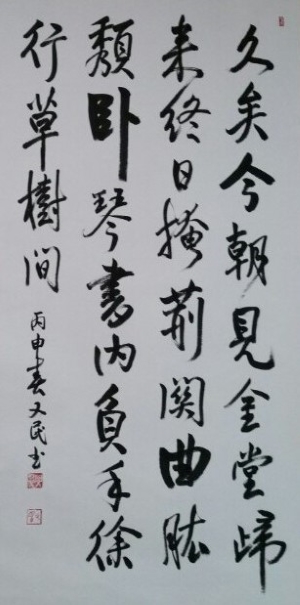

久矣今朝見金堂(구의금조견금당)

歸來終日掩荊關(귀래종일엄형관)

曲肱頹臥琴書內(곡굉퇴와금서내)

負手徐行草樹間(부수서행초수간)

오늘에야 오랜만에 금당천을 다시 보고

돌아온 뒤 종일토록 대문을 닫아 두었네.

책 더미 속에서 팔을 베고 누워 뒹굴다가

초목 사이로 뒷짐 지고 천천히 걸어보네.

조선시대 김희령(金羲齡)이 규장각 서리(書吏)로 순조임금의 실록 편찬에 참여하였다가 4년만에 집에 돌아와 지은 시 “實錄畢役還家有賦(실록필역환가유부)”의 첫 행 중 華山(화산)을 金堂(금당)으로 바꿔 보았다.

금당천(金堂川, 金塘川)은 범부의 고향마을 앞을 지나 남한강으로 흘러드는 개울이다.

범부가 어릴 적에는 개울의 폭이 좁고 물살이 셌는데,

지금은 홍수 예방을 위해 개울의 양옆으로 제방을 쌓는 대신 폭을 넓혀 놓아 물살이 완만하다.

갈수기라 수량이 적어 물이 흐르지 않는 부분에는 갈대가 무성하다.

미꾸라지, 붕어, 피라미를 잡느라 하루 종일 개울에서 뛰놀던 어린 시절의 추억이 새록새록 떠오른다.

이순(耳順)의 나이에 그 시절처럼 뛰놀 수는 없는 노릇이니,

시인의 말처럼

‘책 더미 속에서 팔을 베고 누워 뒹굴다가, 초목 사이로 뒷짐 지고 천천히 걸어보기나 할 밖에’.

밤이 더욱 깊어가는데 비가 계속 내린다.

겨울의 문턱에서 모쪼록 건강에 유의할 일이다.

(2015. 11. 23.)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 280 |

오리무중(五里霧中)

| 우민거사 | 2020.01.28 | 123 |

| 279 |

동짓달 기나긴 밤을 한 허리를 베어내어

| 우민거사 | 2019.12.22 | 625 |

| 278 |

이 또한 즐겁지 아니한가(不亦快哉)

[1] | 우민거사 | 2019.11.30 | 160 |

| 277 |

사야일편부운멸(死也一片浮雲滅)

| 우민거사 | 2019.11.24 | 479 |

| 276 |

쌍계루의 미(美)

| 우민거사 | 2019.10.27 | 245 |

| 275 |

어느 가을날의 단상

| 우민거사 | 2019.10.14 | 152 |

| 274 |

추야우중(秋夜雨中)

| 우민거사 | 2019.09.21 | 254 |

| 273 | 청량제 | 우민거사 | 2019.08.13 | 90 |

| 272 | 자연재해와 인재(人災) [1] | 우민거사 | 2019.07.06 | 181 |

| 271 |

지록위마(指鹿爲馬)

| 우민거사 | 2019.05.20 | 121 |