산을 넘고 사막을 건너(실크로드)

2016.09.11 20:35

산을 넘고 사막을 건너

높고 험준한 산맥을 넘고, 풀 한 포기 자라지 않는 사막을 건너, 가도 가도 끝이 보이지 않는 척박한 대륙을 걷고 또 걷는 사람들이 있었다. 비행기, 기차, 자동차, 선박 등의 교통기관이 지금처럼 발달하지 않았던 그 옛날, 동양과 서양의 물건을 말과 낙타의 등에 싣고 오가며 교역을 했던 대상(隊商)들이다.

세월의 무게가 쌓이면서 그들이 지났던 곳에는 서서히 길이 열렸다. 그 기나긴 길, 중국의 西安(長安)에서 터키의 이스탄불까지 7,000km(항공로 거리)에 이르는 대장정의 길, 그 길을 사람들은 독일의 지리학자 리히트호펜(Richthofen, 1833~1905)이 1877년 명명한 바에 따라 ‘실크로드’라고 부른다. 중국의 비단이 그 길을 따라 서양으로 전해진 데서 그렇게 이름 지어진 것이다.

그 실크로드 중 현재 중국 땅에 해당하는 부분은 서안에서 우루무치까지 2,500km(육로. 항공로는 2,100km)이다. 인천공항에서 서안까지 거리가 1,600km(항공로)인 것을 감안하면 중국 내의 실크로드만 해도 얼마나 먼 길인지 알 수 있다.

실크로드에는 대상들만이 다닌 것이 아니다. 인도의 불교가 중국으로 전해진 것도 그 길을 통해서이다. 인도 승려 구마라즙, 당나라의 현장법사, 신라의 혜초대사가 바로 그 길을 따라 불교를 전하고, 불법을 구하러 목숨을 건 여행을 한 것이다.

21세기의 그 길은 어떤 모습일까.

백문(百聞)이 불여일견(不如一見)이다. 그 길을 직접 가 보자. 교통이 발달한 지금은 적어도 목숨을 걸 일은 없을 테니까.

2016. 7. 30. 오전 9시 15분. 중국의 서안으로 가는 대한항공 비행기에 몸을 실었다.

겸해서 왕비단로전(往緋緞路傳)도 한번 써 볼거나...

[서안에서 우루무치까지]

[서안에서 우루무치까지]

서안(西安. 시안)

인천공항에서 서안까지는 비행기로 대략 3시간 30분 걸린다. 서안(西安)이라고 하면 왠지 낯설다. 옛 이름인 ‘장안(長安)’이 우리에겐 더 친숙하다.

BC 221년 중국의 춘추전국시대를 끝내고 통일 왕국을 건설한 진나라가 진시황과 2세 황제 호해(胡亥)의 폭정으로 15년만에 망한 후, 중원의 패권을 놓고 유방과 항우가 다시 결전을 벌인 끝에 유방이 최종 승리를 거두고 정한 한나라의 도읍지가 바로 장안이다.

BC 1046년부터 771년까지 주(西周)나라의 수도였던 호경(鎬京)은 현재 서안의 행정구역 내에 있고, 진나라의 수도 함양(咸陽)은 서안의 서북쪽으로 위수(謂水)를 사이에 두고 있는 도시인만큼, 장안은 그야말로 유구한 역사를 지닌 곳이다.

장안은 당나라 시대에 전성기를 맞아 당시 세계 최대의 도시가 되었다(이 때 이미 인구가 100만 명에 달했다). 그 영향으로 ‘장안’은 당나라의 수도이자, 일반적으로 수도 서울을 일컫는 보통명사로까지 발전하였다.

그 후 중국의 수도가 북경으로 옮겨 가면서 쇠락하긴 하였으나, 서안은 지금도 그 안에서 활동하는 인구가 1,400만 명이나 될 정도로 거대한 도시이다. 가로 세로가 각각 100km라고 하니 더 말해 무엇 하랴.

연간 강수량이 600mm 정도밖에 안 되고, 여름이면 낮 기온이 40도를 훌쩍 넘기는 게 예사이기에, 객관적으로 보면 그다지 살기 좋은 환경이 아니건만, 어찌하여 그 옛날부터 많은 사람들이 모여 살아온 것일까.해동(海東)에서 온 이방인의 눈에는 경이롭기만 하다.

서역을 개척한 한나라와 동서 문명이 한 데 어울려 꽃을 피웠던 당나라의 수도였던 만큼, 서안은 실크로드의 출발지이자 종점이다. 그래서 적어도 범부의 머릿속 서안은 실크로드와 관련된 유물, 유적 등 볼거리가 넘쳐나는 고대도시로 그려져 있었다.

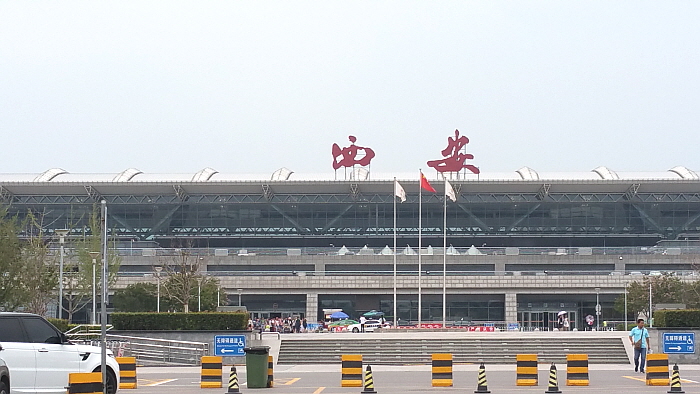

그러나 비행기에서 내리면서 접한 서안 공항부터 시작하여, 대기 중이던 버스를 타고 시내의 호텔로 한 시간 걸려 가는 동안 차창에 비친 서안의 모습은, 거대한 빌딩 군으로 뒤덮인 회색빛 현대도시 그 자체였다. 고대의 장안이 아니라 현대 섬서성(陝西省)의 성도(省都) 그 자체인 것이다.

게다가 거리를 질주하는 수많은 오토바이들이 모두 배터리를 장착한 전기오토바이라는 사실에서는 전율을 느끼지 않을 수 없다. 화석연료를 사용하는 전통적인 내연기관 자동차에서는 서구에 뒤졌지만, 무공해차로 새롭게 떠오르는 전기차 만큼은 앞서가겠다는 중국 정부의 의지가 읽히는 대목이다.

[서안 공항]

[서안 공항]

[서안의 시가지 중심가]

하지만 부자는 망해도 3대 간다는 말이 있듯이 3,000년의 역사를 자랑하는 서안이 아니던가. 총연장 13km의 장안성, 자은사의 대안탑, 진시황릉 옆에 있는 병마용갱, 화청궁, 섬서역사발물관 등만 돌아보는 데도 상당한 시간이 필요하다.

물론 거기에는 세계 제일의 인구 대국임을 실감하게 하는 중국인 관람객의 엄청난 인파가 한몫 한다. 특히 진시황의 병마용갱과 섬서역사발물관은 인산인해를 이루는 사람들로 인해 전쟁터를 방불케 하여, 관람 도중에 떠밀리다시피 할 정도이다. 더구나 40도를 웃도는 찌는 더위에 냉방이 제대로 안 되다 보니 이중고를 피할 길이 없다.

1974년 서안의 동북쪽 외곽에서 한 농부가 우물을 파다가 발견한 진시황의 병마용갱(兵馬俑坑. 진시황릉으로부터 1.5km 떨어져 있다)은 극히 일부만 발굴되어 일반 공개(3호관까지)가 되고 있는데, 상상을 초월하는 그 규모가 혀를 내두르게 한다. 실물크기의 병마용에는 7,000여 명의 장졸과 100여 대의 전차, 400여 개의 기마상 등이 있는데, 장졸은 보직과 직급에 따라 복장, 체형, 표정이 각기 다르다.

살아서는 불노장생을 꿈꾸었고, 죽어서는 지하세계를 지배하고자 하였던 진시황, 아무리 중국을 최초로 통일하고 황제의 자리에 올랐다지만, 그의 터무니없는 욕심으로 이 갱들을 건설하느라 얼마나 많은 백성들이 희생되었을까. 아직 발굴을 못하고 있는 그의 무덤은 또 어떨는지. 산 사람을 순장하지 않고 흙으로 빚은 사람을 묻었으니 오히려 역설적으로 자비롭다고 해야 하는 걸까.

진시황이 죽고 2,200년이 지난 후 그 병마용갱을 보러 오는 사람들로 인해, 후세사람들이 관광수입으로 큰돈을 벌게 될 줄을 그는 짐작이나 했을까.

[병마용갱. 위 두 사진은 실물, 맨 아래 사진은 같은 크기로 동일하게 만든 모형]

[병마용갱. 위 두 사진은 실물, 맨 아래 사진은 같은 크기로 동일하게 만든 모형]

병마용갱에서 그다지 멀지 않은 곳에 화청궁(華淸宮)이 있다. 온천수(43도)가 나와 화청지(華淸池)라고도 한다(정확히는 화청궁 안에 있는 온천이 화청지인 셈이다). 당 태종이 지은 탕천궁(湯泉宮)을 현종이 증축하면서 화청궁으로 개명하여 양귀비와 놀던 곳으로, 현종과 양귀비가 사용했던 목욕탕이 있다.

[화청궁]

[화청궁]

아이러니하게도 화청궁은 봉수대로 유명한 여산(驪山)의 기슭에 있다. 서주(西周) 말기에 유왕(幽王)이 애첩 포사(褒姒)를 웃게 하려고 거짓으로 여산의 봉수대에서 봉화를 올려 각지의 제후들을 달려오게 하였고, 허탈해 하는 제후들을 보며 포사가 웃자 유왕은 그 짓을 되풀이하였다.

BC 771년 서융(西戎)이 쳐들어 와 정작 여산 봉수대에서 봉화를 올렸을 때는, 그동안 속았던 제후들이 또 거짓인 것으로 생각하고 아무도 오지 않아 서주는 망하고 말았다.

그런 여산의 기슭에 화청지가 있는 것이 우연일까. 한때 현군으로 칭송받았음에도 양귀비의 미색에 빠진 후 나라를 망치게 한 현종. 그는 지금 지하에서 무슨 생각을 하고 있을까.

현종의 마음을 대변하듯 화청궁에는 현종이 양귀비를 그리워하는 심정을 읊은 백낙천(白樂天)의 장편 서사시 장한가(長恨歌)가 새겨져 있다.

[백거이의 장한가]

[백거이의 장한가]

여기서 장한가의 한 대목을 보자.

行宮見月傷心色(행궁견월상심색) 행궁에서 보는 달은 마음 상한 빛이요,

夜雨聞鈴斷腸聲(야우문령단장성) 밤비 속에 들리는 말발굽소리는 애를 끊는 소리여라.

(이 부분은 현종이 안녹산의 난을 맞아 피난길에 양귀비를 잃고 슬픔에 잠긴 모습을 그린 것이다)

玉容寂寞淚欄干(옥용적막루난간) 옥 같은 고운 얼굴 수심에 젖어 눈물이 방울지니,

梨花一枝春帶雨(이화일지춘대우) 한 떨기 배꽃이 봄비를 머금은 듯하구나.

(이 부분은 죽어서 천상에 가 있는 양귀비의 모습을 그린 것이다)

위 글의 夜雨聞鈴斷腸聲과 梨花一枝春帶雨는 판소리 춘향가 중 유명한 ‘쑥대머리’ 대목에도 “이화일지춘대우로 피눈물을 뿌렸으니, 야우문령단장성에 비만 많이 와도 님의 생각”이라고 인용되어 있다.

시경(詩經)에 나오는 ‘요조숙녀 군자호구(窈窕淑女 君子好逑)’는 본래 나쁜 뜻이 아니건만, 현실세계에서는 패가망신, 아니 경국(傾國)의 지름길이 된 예가 허다하다. 주나라를 망치게 한 포사뿐만 아니라, 중국의 4대 미인으로 꼽히는 서시, 초선, 왕소군, 양귀비 중 왕소군만 빼놓고는 그들의 미모가 모두 나라의 흥망으로 직결되었으니 이를 어쩌랴.

경국지색은 죽어서도 고달픈가, 서안에서 서쪽으로 40km 떨어진 흥평시 마외(馬嵬)라는 곳에 있는 양귀비의 무덤은 벽돌로 덮였는데, 이는 여자들이 미용에 좋다고 봉분의 흙을 퍼가는 바람에 그렇게 했다고 한다.

[화청궁 안의 양귀비 석상]

화청궁은 안록산의 난으로 대부분 불타 폐허가 되었고, 청나라 강희제가 일부 보수해 온천으로 다시 사용했다. 그 후 1936년 12월 장학량이 쿠데타를 일으켜 장개석을 감금하고 국공합작을 강요했던 서안사변이 일어난 장소가 바로 이곳이기도 하다.

때문에 중국 공산당에게는 이곳이 매우 중요한 의미를 지니는 곳으로서, 1982년 당 나라 시절의 궁중 온천 유적을 발굴 복원해 1990년부터 일반에 공개하고 있다.

하루 4,000 명은 공짜 관람을 시켜 주는 섬서(陝西)역사박물관은 선사시대 이래의 유물이 전시되어 있다(100만 년의 역사가 담긴 37만 점이 소장되어 있다). 오랜 역사를 지닌 중국의 박물관답게 눈길을 끄는 볼거리들이 많다.

1층은 선사시대부터 진나라시대까지의 유물을 전시하고, 2층은 한나라부터 청나라시대까지의 유물을 전시한다. 화폐, 종이(역사상 최초로 발명한 종이 포함), 도자기, 의복 등을 비롯해 시대별로 분류된 유물들이 많지만, 그 중에서도 주나라 왕실의 상징으로 사용하던 구정(九鼎)이 무엇보다도 볼 만하다. 다른 박물관에서는 보기 힘든 것이다.

그리고 당나라 귀족들이 사용하던 당삼채(唐三彩)가 또한 눈길을 끈다. 산소와 접촉하면서 색이 바랜 것들이 대부분이지만, 드물게 원색을 그대로 유지하고 있는 것도 보인다. 한나라 시대의 순장품에는 화장실까지 있는 게 재미있다.

[섬서역사박물관]

[섬서역사박물관]

[구정]

[구정]

648년에 당시 태자였던 당나라 고종이 어머니 문덕황후의 자은(慈恩)에 보답하기 위해서 건립한 자은사(慈恩寺. 건립 당시에는 1,897칸이나 되었다고 한다)에 있는 대안탑(大雁塔. 보살의 화신인 기러기 한 마리가 떨어져 죽은 것을 이 탑을 지어 매장했다고 해서 이런 이름이 붙여졌다)은, 현장법사가 인도에서 불경을 구해 와 이곳에 보관하면서 번역사업을 하던 곳이다. 4각 7층탑으로 높이가 67m이다. 현재 보수공사가 한창이다.

시내 중앙에 위치하여, 탑에 올라가면 시내 전경이 한 눈에 들어온다. 찜통더위 속에 계단을 오르내리는 것이 쉽지 않았지만 욕심을 내서 올라갔다. 자은사 입장료(50위안)를 이미 냈는데, 탑을 올라가는 입장료를 또 받는(30위안) 상술이 대단하다. 중국인들 돈 버는 일이라면 물불을 안 가린다더니... 탑 내부 중간에 인도 현장사의 석오스님 사리탑이 안치되어 있는 게 이채롭다. 참으로 정교하게 만들었다.

[자은사와 대안탑]

[자은사와 대안탑]

[석오스님 사리탑]

자은사 밖의 너른 광장에는 현장법사의 동상이 세워져 있다. 그의 목숨을 건 서역기행의 고귀한 정신이 이 동상을 통해 후세인에게 전해지고 있을까. 그 앞을 지나는 대부분의 사람들은 무심할 따름이고, 관광객들은 동상을 배경으로 사진 찍기에만 여념이 없는 곳을 보면, 대답은 ‘아니다’인 것 같다.

[현장법사 동상]

[현장법사 동상]

동서로 길쭉한 장방형의 장안성은 명나라 때 쌓은 것이다. 명 태조 주원장의 아들 주협이 진왕으로 봉해져 부임하여 쌓았다. 성내 면적이 당나라 때의 것은 지금의 7배 크기였다고 한다. 성벽의 높이는 12m, 아래에서 15~18m에 이르고, 동서남북으로 4개의 성문이 있으며, 외곽에 물이 흐르는 해자(垓子)가 있다. 서안 시민들이 13km에 이르는 성곽에서 조깅을 즐기고 마라톤도 한다고 한다.

성곽 안은 그냥 일반 시가지이다. 그러니까 성곽만 옛 모습을 간직하고 있는 것이다. 성 안에 실크로드의 시발점임을 상징하는 조각군이 설치되어 있다고 하는데, 어차피 옛 것이 아닌지라 가보지 않았다.

서안에는 그밖에도 대명궁, 한양릉, 비림박물관 등 가볼 만한 곳이 많이 있는데, 시간이 없어 후일을 기약하는 수밖에 없었다.

[장안성]

[장안성]

서안에 도착한 날 덕발장(德發長)이라는 식당에서 저녁을 먹었다. 이곳은 180가지 만두를 판다는 만두요리 전문점으로, 서안을 찾는 관광객들에게는 필수코스나 다름없다. 강택민, 김대중, 클린턴 등 명사들이 다년간 꽤나 유명한 곳이란다.

이날 저녁에는 12가지 만두가 나왔다. 한국어를 전공하는 중국여학생이 아르바이트를 하고 있었다. 멀리 한양에서 온 나그네에게 특별한 인상을 남길 만큼 맛이 있다는 생각은 들지 않았다. 반면 다음날 점심 식사를 한 한식집 한양관의 음식은 맛이 참 좋았다. 서울에 갖다 놓아도 손색이 없을 정도이다. 된장찌개, 잡채, 파전 등 음식이 깔끔했다.

서안에서 투숙한 호텔은 해승호텔(海升酒店)이다. 호텔 전면에 ‘파라다이스’라는 한글 간판이 붙어 있다. 서안의 한국상인회가 이 호텔에 있다. 알고 보니 근처에 총영사관, KOTRA 등 한국 관련 관공서나 업체들이 많은 곳이다.

호텔 가까운 곳에 공원이 있어 아침에 산책을 하였는데, 그 공원의 크기가 엄청나다. 폭은 100m 정도 되는데, 길이가 4km 넘는다. 아침 일찍 나와 산책, 조깅, 체조 등을 즐기는 중국인들이 많다.

[해승호텔]

[해승호텔]

[호텔 부근의 공원]

[호텔 부근의 공원]

해승호텔에서 이 공원으로 가려면 10차선 정도 되는 길을 건너야 하는데, 보행자 신호가 파란 불이 되기를 기다리는 사람은 나 혼자뿐이어서 머쓱했다. 나도 나중에는 대중에 휩쓸려 신호를 무시하고 건넜다. 동물원의 원숭이가 되기 싫었기 때문이다. 중국 도시에서 흔히 있는 일이다.

이런 교통질서 무시의 정점은 나중에 서역으로 가는 고속도로에서 목격했다. 아줌마 두 명이 길가의 철책을 넘어 들어와 4차선 고속도로를 무단 횡단하는 것이었다. 고속도로 중앙의 철책도 그녀들에게는 장해물이 되지 못했다.

이처럼 교통질서가 잘 안 지켜지다 보니 차를 운전하는 사람들이 너나 할 것 없이 경음기를 수시로 울려대는데, 그 소리가 어찌나 큰지 귀가 먹먹할 정도이다. 우루무치에서는 더욱 기가 막힐 일을 겪었는데, 그 이야기는 후술한다.

중국에 머무르는 내내 야간침대열차를 탈 때 말고는 4-5성급 호텔에 투숙했는데, 호텔들이 하나 같이 규모가 엄청나다. 그런데 문제는 그 외양상의 엄청난 규모를 내부시설과 서비스가 못 따라간다는 것이다.

수돗물이 제대로 안 나오거나, 샤워기가 제대로 작동을 안 하거나, 물이 잘 안 빠지거나, 수건이 제대로 비치되어 있지 않거나, 에어컨이 작동 불량이거나... 무언가 한두 가지는 늘 말썽을 피웠다. 이는 지은 지 얼마 안 되는 새 호텔도 예외가 아니었다. 이를테면 경제개발의 초기단계 모습이라고 할까. 우선은 크게 짓기만 바쁠 뿐 소프트웨어가 못 따라가는 것이다.

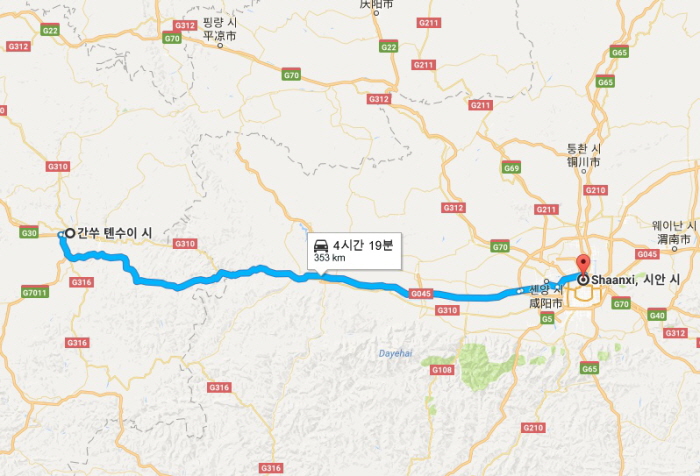

천수(天水. 톈수이)

7월 31일, 장안에서 오후 2시에 출발하여 버스로 6시간 걸려 감숙성(甘肅省)의 남부도시인 천수(天水)에 도착했다. 서안에서 서쪽으로 350km 떨어진 곳이다. 고속도로를 달리는데, 차가 별로 없어도 시속 100km를 넘지 않는다. 관광버스 기사가 과속을 못하도록 교육을 단단히 받은 모양이다.

[서안에서 천수까지]

가는 길에 진령산맥(秦嶺山脈. 해발고도가 대략 2,000~3000m이다)을 넘어야 한다. 이를 위해 터널을 45개 통과한다. 가장 긴 터널인 맥적산터널은 길이가 12.3km이다.

길가에는 수양산(首陽山)이 근처에 있음을 알리는 안내판도 보인다. 그런가 하면 李氏 성을 가진 사람들이 최초로 살기 시작한 곳이 부근에 있다는 안내판도 보인다. 고속도로에는 화물을 잔뜩 실은 트레일러들이 많이 다니는데, 새로 출고된 승용차 20대를 한꺼번에 싣고 곡예운전을 하며 가는 트레일러도 보였다.

[맥적산터털]

[맥적산터털]

천수에 도착하여 시내로 들어가야 하는데, 운전기사가 착각하여 길을 놓쳤다. 그러자 이 기사가 일방통행길에서 버스를 돌려 역주행하는 것이 아닌가. 관광객을 태운 대형버스의 운전행태로는 너무 어이가 없고 아찔하였지만, 가이드의 표현에 의하면 그게 가능한 게 바로 중국이란다.

천수(天水)는 인구가 370만 명 되는 도시이다. 섬서성, 감숙성, 사천성을 연결하는 교통의 요지이다. 교외는 허름하지만 시내는 상당히 번화하다. 지대가 높아 밤에는 시원하다. 황하(黃河)의 지류인 위수(渭水) 유역에 위치하고 있어 관개를 이용한 농업이 발달했다. ‘천수’라는 지명은 '하늘에서 내려준 하천'이라는 뜻이니, 전국시대를 마감하고 천하를 통일한 진나라가 바로 이곳에서 일어났다.

이곳은 또한 중국 고대의 전설에 나오는 3황[수인(燧人), 복희씨(伏犧)・신농씨(神農)] 5제 중 최고로 치는 복희(伏羲)가 나서 자란 곳이라고 한다. 그래서 복희 사당이 있다. 복희는 팔괘(八卦)를 처음 만들고, 그물을 발명하여 어획·수렵의 방법을 가르쳤다고 한다.

중국을 점령하고 원나라를 세운 몽골족은 한족을 통치하기 위한 수단으로 1299년 중국 각지에 삼황묘(三皇廟)를 건설하도록 명하였고, 천수의 복희 사당도 그 무렵에 조성된 것이다. 한족의 조상을 기리는 사당을 몽골족이 세웠다니 참으로 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.

저녁을 먹고 야시장 구경을 하러 나갔다. 일반 상점은 반 정도 문을 닫았는데, 음식점들은 대개 문을 열고 장사를 하고 있었다. 기념품을 파는 노점상들도 많았다. 서안에서 더위에 하도 시달려 부채를 하나 샀다.

[천수의 야시장]

[천수의 야시장]

다음날인 8월 1일 아침 7시에 일어나 호텔 근처로 나가 보았다. 산책을 할 만한 곳은 없는데, 놀랍게도 그 시간에 이미 시장이 서 있었다. 길에서 아침을 사 먹고 학교 가는 학생들도 많다. 우리 식으로 하면 포장마차 비슷한데서 우동 같은 것(‘牛肉麵’이라고 한다)을 파는 것이다. 조그만 공터에서는 기공체조인지 에어로빅인지 모를 운동을 하는 여자들도 보였다. 중국인들이 의외로 부지런하다는 생각이 들었다.

복숭아 장사가 유난히 많아 몇 개 사들고 호텔로 돌아왔다. 서울보다 알이 굵으면서 값이 훨씬 저렴한데 맛도 좋다. 실크로드 여행하면서 복숭아를 먹고 싶으면 이곳 천수에서 넉넉히 살 것을 권한다. 맛이 좋으면서 값이 싸기도 하지만 무엇보다도 이곳을 지나 더 서쪽으로 가면 살 수가 없기 때문이다.

실크로드 여행 중 천수를 들르는 이유는 이곳에서 서안 쪽으로 45km 떨어진 곳에 있는 맥적산(麥積山) 때문이다. 보릿단을 쌓아놓은 모습이라고 하여 그렇게 이름 지어진 이 산에는 240여 개의 석굴이 있다. 돈황석굴, 용문석굴, 운강석굴과 더불어 중국 4대 석굴에 속한다.

맥적산은 해발고도가 1,742m이지만, 석굴이 위치한 곳 자체의 고도가 높아 산이 그렇게 높아 보이지는 않는다. 석굴이 있는 곳만 놓고 보면 지면에서 상부까지 142m 정도 된다. 대신 90도로 깎아지른 절벽이다. 이 절벽의 지상으로부터 20-80m 사이에 석굴이 조성되어 있다. 깎아지른 절벽에 석굴을 하나하나 파고 그 안에 불상을 안치하여 놓았다.

실크로드를 따라 서역으로 가는 사람들, 서역에서 출발하여 기나긴 여정을 마치고 도착한 사람들이 안전한 여정을 기원하고 감사하는 마음으로 굴을 파고 불상을 새겼다고 한다.

석굴이 처음 조성된 시기는 5호16국의 후진시대(後秦. 384년-417년)로 추정된다. 주로 5호16국 시대에 조성되었지만 그 후 원나라 때까지도 계속 추가되었다고 한다. 비록 풍상에 마모되고 떨어져 나간 부분이 많긴 하지만, 1,600년이나 되는 긴 세월을 버텨온 원력이 대단하다.

현존하는 석굴은 194개로 그 동굴 안에는 7,800여 존의 불상이 조성되어 있다. 굴마다 번호가 매겨져 있다. 이는 돈황석굴도 마찬가지이다. 관리의 편의를 위해 그렇게 번호를 붙인 모양이다. 그런가 하면 절 이름을 쓴 현판이 걸려 있는 석굴도 있고, 굴을 파지 않고 절벽에 바로 거대한 불상을 새긴 마애불(최대 16m)도 있다. 하도 커서 바로 밑에서 보려면 고개를 쳐들어야 하는데, 절벽이라 그게 쉽지 않다.

감숙성의 석굴은 저마다 특징이 있다. 둔황의 막고굴이 벽화로 유명하다면, 병령사 석굴은 암벽의 조각으로 유명하고, 맥적산 석굴은 나무로 뼈대를 만든 후 진흙을 붙여 만든 것으로 유명하다.

[맥적산 석굴 전면]

[맥적산 석굴 전면]

[수직암벽에 설치한 계단]

[수직암벽에 설치한 계단]

[절 이름 현판이 걸린 석굴]

[석굴 안의 불상]

[석굴 안의 불상]

[마애불]

[마애불]

수 세기에 걸쳐 절벽에 굴을 파고 안치하여 놓은 불상을 구경하려면 절벽에 지그재그로 설치된 계단을 올라가야 한다. 계단에 서서 밑을 내려다보면 아찔하다. 고소공포증이라도 있다면 올라갈 곳이 못 된다. 그런데도 인산인해로 사람들이 몰린다. 그 무게에 눌려 계단이 지탱을 못하고 무너지면 모조리 추락하여 황천길로 갈 판이다.

그럼에도 사람들이 몰려옴은 불심의 발로인가, 호기심의 발로인가? 진시황 병마용갱이나 섬서역사박물관에서도 그렇더니 중국에 인구가 정말로 많구나 하는 것을 새삼 절감한다. 조금만 유명하면 발에 밟힐 지경이니 말이다.

아쉬운 것은 마애불과 몇몇 석굴을 제외하고는 불상의 훼손을 방지하기 위하여 대부분의 석굴 앞에 철망을 달아 놓아 또렷이는 볼 수 없다는 것이다.

맥적산 인근의 허름한 식당에서 점심을 먹는 둥 마는 둥 하고 난주로 출발했다. 맥적산을 찾는 관광객이 그리도 많으면 번듯한 식당들이 있을 법한데, 의외로 그렇지 않다. 모를 일이다.

난주로 가는 고속도로는 황토고원의 연속이다. 산에는 나무가 없고, 옥수수밭이 자주 눈에 들어온다. 차창 밖으로 눈을 돌려 경치를 한동안 바라다보고 있노라면 어느 순간 협곡들이 눈에 들어오고 그 협곡을 흐르는 누런 색깔의 강, 바로 황하가 나타난다. 척박하기 그지없는 고원지대의 협곡을 흘러서 그런가, 고대 인류문명을 탄생시킨 강답지 않게 별다른 느낌 없이 다가온다.

[천수에서 난주까지]

[천수에서 난주까지]

난주(蘭州. 란저우)

맥적산에서 천수로 돌아와 난주까지 가는 길은 350km이다. 예상보다 2시간 이상 늦은 밤 9시 넘어 난주에 도착하는 바람에 본래 예정했던 호텔식당이 아닌 시내에서 저녁을 먹었다(‘根馨長天酒樓’라는 긴 이름의 식당이다). 옆자리에 앉은 중국인들이 어찌나 시끄럽게 떠드는지 밥이 어디로 들어가는지 모르겠다. 이 경험은 여행 내내 겪어야 했던 고통 중의 하나이다.

식사 후 신시가지(이를테면 서울의 강남 개발 초기의 신시가지 같은 곳)에 있는 호텔로 이동했다. 역시 겉모습은 그야말로 번지르르한 고급호텔이었는데, 내부 설비는 수준 미달이다.

전날 장거리 여행을 하느라 다소 피곤했지만, 8월 2일 아침 일찍 일어나 7시 40분에 호텔을 나섰다. 난주의 남서쪽 황하강변에 있는 병령사(炳靈寺) 석굴을 보러 가기 위함이다. 그런데 이게 만만치 않은 여정이다.

우선 버스로 황하의 협곡에 만든 유가협(劉家峽)댐(높이 148m, 발전용량 122만kw로 유역면적이 소양강댐의 10배 정도 된다)까지 이동하여야 한다. 난주에서 서쪽으로 60km 떨어진 이곳까지는 버스로 대략 1시간 30분 정도 걸린다.

그곳에서 다시 고속 모터보트를 타고 50분간 황하의 상류로 거슬러 올라간다. 댐 근처에는 아직 황토가 섞이지 않아 물의 색깔이 파란데, 상류로 올라갈수록 황하의 본래 모습, 즉 황토색으로 변한다. 그런데 그렇게 본래의 황토색을 띨 때쯤이면 강 주위의 경치가 입을 벌어지게 한다. 기암괴석이 좌우로 즐비하게 늘어선 황하의 협곡은 말 그대로 비경이다.

[유가협댐. 수면 위의 갈색물질은 상류에서 떠내려 온 쓰레기이다]

[유가협댐. 수면 위의 갈색물질은 상류에서 떠내려 온 쓰레기이다]

[모터보트에서 바라본 황하강변. 하늘과 땅과 물이 절묘한 조화를 이룬다]

[모터보트에서 바라본 황하강변. 하늘과 땅과 물이 절묘한 조화를 이룬다]

[황하 상류의 협곡]

선착장에서 내리면 이제는 병령사 석굴까지 걸어야 한다. 대략 30분 걸리는데, 작열하는 태양 아래 땡볕 속을 걷기가 쉽지 않다. 그래도 주위 경치가 워낙 아름답다 보니 카메라 셔터를 누르며 가다 보면 석굴에 도착한다.

전체 길이 2km 높이 30m의 암벽에 설치된 이곳 석굴은 맥적산 석굴처럼 계단을 올라가야 볼 수 있는 것도 있지만 그냥 평지에서 볼 수 있는 것도 있다. 다만 대불(마애불로 보통 사람 키의 몇 배 된다)을 제외하고는 불상의 훼손을 방지하기 위하여 맥적산 석굴처럼 석굴 앞에 철망을 해 놓아 자세히는 볼 수 없다.

이곳까지 접근하기가 어려운데다 이른 시각이어서 그런지 관광객은 많지 않았다. 이곳에 현존하는 석굴은 183개로, 대체로 5세기 5호16국의 서진(西秦)시대에 처음 만들어지기 시작하여 명나라 때까지 조성되었다.

[병령사 석굴]

[병령사 석굴]

[병령사 석굴의 마애불]

[병령사 석굴의 마애불]

이곳 석굴이 있는 황하 상류의 감숙성 영정현(永靖縣)은 서쪽으로는 하서회랑(河西回廊. 황하를 중심으로 보면 감숙성은 서쪽에 위치해 있고, 그 모양이 동남쪽에서 서북쪽으로 길게 비스듬히 누워 있어 기나긴 복도를 연상시킨다. 여기서 ‘하서회랑’이라는 말이 나왔으며 고대 실크로드의 핵심 지역이다. ‘河西走廊’이라고도 한다)에 접하고 동쪽으로는 장안으로 통할 뿐만 아니라 황하 수운(水運)의 요로에 자리하고 있어 실크로드의 길목이었다.

이와 같은 교통 요지였기에 이곳에 도착한 수많은 대상과 승려들이 앞으로의 여정에 부처님 가피가 내려지길 기원하며 하나씩, 둘씩 석굴을 만들어갔을 것이다.

석굴을 구경하고 나서 돈을 추가로 내면(석굴 입장료는 애초에 입구에서 낸다) 마이크로버스로 병령사까지 데려다 준다. 버스에 오르면 이내 인디아나 존스 같은 영화에 나오는 거대 협곡으로 들어간다. 고개를 수직으로 들어야 하늘이 겨우 보일 정도로 거대한 암벽이 좌우로 도열한 꼬불꼬불 비포장도로를 따라 한참 협곡 안으로 들어가다 보면 어느 순간 시야가 트이면서 절이 나타난다. 라마교 계통의 병령사이다.

[병령사 가는 협곡]

[병령사 가는 협곡]

병령사는 석굴들과 비슷하게 서진(西秦)시대에 창건된 절이다. 이런 곳에 절이 있다는 것 자체가 신기한데, 전성기인 당나라 때는 승려가 2,000명이나 되었다고 한다. 그것이 명나라 때 500명으로 줄고 현재는 달랑 4명뿐이다.

‘병령사(炳靈寺)’는 티베트어의 '스완포저우‘(십만의 미륵불이 모습을 드러낸다는 뜻)를 음역한 말이다. 그 옛날 불법을 구하러 길을 나선 승려들은 다 걸어서 다녔을 것이다. 혹시 혜초 대사도 이 길을 다녀갔을까? 알 길이 없다.

우리 일행이 한국에서 온 것을 알고 마음씨가 후덕한 주지스님(법명이 彭錯堅措)이 종이쪽지에 “祝 萬事如意”라고 써 준다. 이 스님이 “안녕하세요, 감사합니다.” 등의 한국말을 몇 마디 하실 줄 아는 것을 보니 아마도 한국 관광객들이 꽤나 다녀가는 모양이다. 함께 사진을 찍었는데, 인화해서 보내 달라고 주소까지 적어 준다. 워낙 깊은 오지에 사니 사람이 그리운 것일까.

[병령사]

[병령사]

[병령사 주지스님과 함께]

[병령사 주지스님과 함께]

절에서 나와 모터보트를 타고 다시 유가협댐 선착장으로 돌아와 점심식사를 한 후 버스로 난주 시내로 이동하였다.

해발고도가 1,500m인 난주는 감숙성의 성도(省都)로 황하가 시내를 관통한다. 오랜 중국문명의 젖줄인 황하의 유역에 난주만이 유일하게 성도로 자리하고 있다는 것이 의외이다. 그래서일까 당나라 이래로 난주에는 임하역루(臨河驛樓), 망하루(望河樓), 불운루(拂雲樓) 등 많은 누각이 강변에 세워졌는데, 흥망성쇠를 되풀이하는 역사 속에서 지금은 남아 있는 게 없고 황하의 물길만 도도히 흐를 뿐이다.

그 물길을 바라보며 시인은 노래했다.

君不見黃河之水天上來

(군불견황하지수천상래)

奔流到海不復廻

(분류도해불부회)

---李白, 將進酒(장진주) 중에서

그대는 보지 못하였는가,

황하의 물이 하늘에서 내려와

세차게 흘러 바다에 이르면 다시 돌아오지 못하는 것을

그러면서 시인은 강조한다. 도도한 물결도 바다로 한번 흘러들어 가면 그만이듯, 아침에 푸른 실 같던 머리카락이 저녁에는 눈처럼 하얗게 되는 것이 인생이니, 좋을 때 마음껏 즐겨야 한다[朝如靑絲暮成雪(조여청사모성설) 人生得意須盡懽(인생득의수진권)]고.

물빛이 그야말로 황토색일망정 강가에는 물놀이하는 사람들로 가득하다. 강 위로 케이블카가 설치되어 있어 이것을 타면 강 위를 지나 맞은편 백탑산(白塔山) 공원으로 바로 올라간다. 백탑산에 있는 백탑사(白塔寺)에서는 난주 시내를 한 눈에 조망할 수 있다.

[백탑사와 백탑]

[백탑사와 백탑]

그 한눈에 들어오는 난주의 모습은 고층빌딩이 숲을 이룬 곳에서 대략 500만 명이 모여 사는 현대도시이지 황화 상류에 위치한 고대도시가 아니다.

이제는 황하 강변 도로가에 조성해 놓은 “황하모친상(黃河母親像)”만이 황하의 추억과 고마움을 간직하고 대변하는지도 모르겠다. 어머니와 남자 아기를 조각한 이 조형물은 무게가 무려 40여 톤에 길이 6m, 높이 2.6m로 중화민족의 부단한 성장을 상징한다고 한다.

난주에는 황하를 가로지는 다리가 여럿 놓여 있는데, 그 중 손문(孫文)의 호를 따서 이름 지은 중산교(中山橋)가 가장 오래된, 황하에서 첫 번째로 놓인 다리라고 한다. 다리 옆에는 ‘黃河第一橋’라고 쓴 거대한 비석이 세워져 있다. 그래서인지 다리 위가 관광객들로 매우 붐볐다.

[백탑산에서 바라본 난주 전경. 가운데로 황하가 흐른다]

[백탑산에서 바라본 난주 전경. 가운데로 황하가 흐른다]

[중산교]

[중산교]

[황하모친상]

[황하모친상]

황하 강변을 걷다가 난주역 앞에서 저녁을 먹고 밤 9시 55분에 출발하는 가욕관행 야간침대열차에 탑승하였다. 기차에는 보통칸과 특실칸이 있는데, 4인 1실(2층 침대가 두 개 있다)의 특실칸을 타야 여닫이문이 있어 닫고 조용히 잘 수 있다.

특이한 것은 기차가 출발하면 객실전무가 객실마다 다니면서 기차표를 회수하고 대신 객실표 비슷한 것을 주었다가 내리기 30분 전 쯤에 다시 와 기차표와 도로 반환해 간다는 것이다. 덕분에 잠자느라 내릴 역을 놓칠 염려가 없다.

기차는 의외로 흔들리지 않고 부드럽게 달렸다. 객실칸에서 휴대폰 충전도 가능했고, 화장실과 세면실도 정결한 편이었다. 난주역이 시발점이라 침대시트도 새 것이었다.

옆 침대에 중국 어린이 남매가 탔는데, 인사를 하면서 감자칩 같은 과자를 몇 개 주길래 고맙다고 했더니, 계속해서 주는 통에 난감했다. 아무리 사양해도 소용없었다. 밤이 깊어지자 기차 안이 서늘해서 침대에 비치되어 있는 이불을 덮어야 했다.

[가욕관행 야간열차]

[가욕관행 야간열차]

가욕관(嘉峪關. 자위관)

8월 3일 아침 6시 30분에 가욕관역에 도착했다. 8시간 30분 걸려 730km를 달려온 것이다. 그동안 나그네는 깊은 잠에 빠졌지만 철마는 쉬지 않고 달린 것이다. 옛날처럼 말을 타거나 걸어서 이동하면 얼마나 걸릴까를 생각하니 문명의 이기가 새삼 고맙다.

역 밖으로 나오니 모래먼지로 하늘이 뿌옇다. 사막이 가까운 곳에 있다는 뜻이자 마스크가 필요한 시점이 되었다는 의미이기도 하다. 시내에서 아침 식사를 하고 가욕관으로 이동했다.

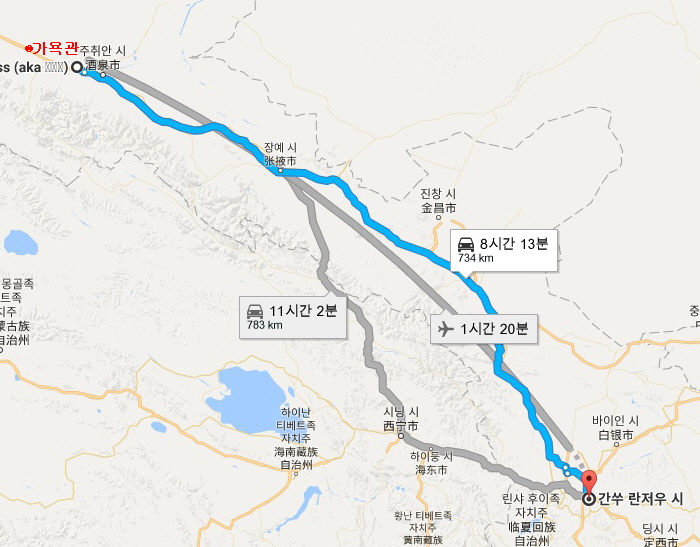

[난주에서 가욕관까지]

가욕관은 만리장성의 서쪽 끝에 있는 관문이다. 그렇다고 진시황 때 세워진 것은 아니고 명나라 시대(1372년)에 세워졌다. 만리장성의 관문 중 가장 완전하게 보존되어 있어 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

허허벌판에 서 있는 이 관문은 단순히 성문 하나가 있는 것이 아니라 온전한 성의 형태를 띠고 있다. 중국의 그것답게 규모가 높고 웅장하여(둘레 640m, 높이 10.7m, 성내 면적 25,000㎡), 한 바퀴 둘러보는 데도 시간이 제법 걸린다.

사방에 높은 성루가 있고, 사각형의 성곽 위는 통로가 넓어 많은 사람들이 오갈 수 있다. 성루 건물이 웅장해 ‘天下第一雄關’(천하제일웅관)이라는 편액이 붙어 있다. 성벽은 대부분 흙을 다져 만들었는데 서쪽은 벽돌을 사용해 튼튼하다.

동쪽과 서쪽에 각각 성문이 있는데 동쪽 성문은 상서로운 기운이 동쪽으로부터 솟아오른다는 의미로 광화문(光化門. 경복궁의 광화문은 남문인 것과 대비된다)이라 하고, 서쪽 성문은 부드러움이 서쪽까지 이르러 평안해지기를 바라는 의미로 유원문(柔遠門)이라고 한다. 두 문 위에는 각각 17m 높이의 3층 누각이 있다.

[가욕관의 성곽과 내부 모습]

[가욕관의 외부]

만리장성의 서쪽 끝이라는 상징성 때문인지 가욕관은 넘쳐나는 관광객들로 몸살을 앓고 있었다. 성안에는 도교의 영향을 받은 문창각, 관우를 기리는 사당(關帝廟)가 있고, 마당에는 전통 무술과 기예를 시연하는 곳이 있고, 기념품을 파는 노점들도 있다. 성곽 바깥쪽으로는 끝없이 펼쳐지는 흙빛 황무지와 모래먼지로 뿌연 하늘만 보일 뿐이다.

유원문(柔遠門)을 벗어나 서쪽으로 서쪽으로 가다 보면 분명 군데군데 오아시스가 나오겠지만, 냉방이 잘 되는 버스를 타고 고속도로로 이동하기에 아무런 걱정이 없는 지금과 달리 그 옛날 걷거나 말을 타고 이 문을 나섰을 대상이나 승려들의 심정이 어땠을까. 아마도 그들의 머리 위에는 죽음의 사신이 맴돌고, 그들의 마음에는 ‘과연 다시 이 문으로 돌아올 수 있을까’ 하는 심정이 깃들지 않았을까. 장안이나 천수, 난주에서는 느끼지 못했던 비장함이 21세기의 나그네에게도 새삼 깃드는 것은 무슨 조화인가.

점심 식사 후 서쪽으로 370km 떨어진 돈황을 향해 출발했다. 이제부터는 사막지대로 접어든다. 그러다 푸른 초원이 있는 오아시스가 나오면 그곳에 도시가 생겨났다.

그런 오아시스에 생긴 도시 중에 옥문(玉門)이라는 지명을 가진 곳도 있다. 그 이름이 음란하다기 보다는 오히려 생명의 근원 같은 느낌이 든다. 기나긴 사막을 지나느라 생명이 위태로울 정도로 목이 마른 사람 앞에 나타나는 오아시스는 그야말로 생명수 그 자체였을 것이다.

이런 오아시스에 형성된 도시를 지나는 고속도로변에는 넓은 꽃밭들이 많다. 일부러 조경을 한 것이 아니라 씨앗을 채취하기 위해 꽃들을 심은 것이라고 한다.

[가욕관에서 돈황까지]

돈황까지 가는 고속도로변의 사막도 그렇고, 나중에 투루판과 우루무치 가는 고속도로변의 사막도 그런데, 이 사막지대에서는 거대한 풍력발전단지를 볼 수 있다. 대관령에서 볼 수 있는 풍력발전기를 연상하면 된다.

그런데 그 규모가 혀를 내두르게 한다. 고속도로 양쪽의 지평선이 보이는 사막에 끝없이 세워놓은 풍력발전기들이 멀리서 보면 마치 아파트단지처럼 보인다. 시속 80-100km로 달리는 버스로 20-30분을 달려야 끝이 나올 정도로 대규모이다. 그런 풍력발전단지가 곳곳에 있다. 그 전기를 송전하는 고압송전탑이 고속도로변을 따라 이어짐은 물론이다. 시설비가 얼마나 들었을지는 모르겠으나 일단 전기 생산비는 거의 안 들을 테니 전기요금이 무척 저렴하지 않을까 싶다. 전기요금누진제로 고통 받는 우리의 현실이 거기에 오버랩되어 우울해진다.

[고속도로변의 풍력발전단지]

[고속도로변의 풍력발전단지]

돈황(敦煌. 둔황)

5시간 걸려 저녁 무렵에 감숙성의 서쪽 끝에 있는 돈황(敦煌)에 도착했다. 5성급 호텔에 투숙했지만 전술한 대로 내부 설비는 미진하다.

저녁을 먹고 야시장 구경을 나섰다. 관광객들을 상대로 각종 기념품과 음식물을 파는 시장이다. 우리의 남대문시장과 비슷하다. 이곳 역시 엄청난 인파로 인해 걷기가 힘들 정도이다. ‘敦煌’이라는 글씨가 새겨진 모자를 하나 살까 하고 시장의 입구에서부터 끝부분까지 가 보았지만 그런 모자는 없고, 젊은 아이들이 즐겨 쓰는 야구모자나 국적 불명의 난잡한 모자들뿐이었다. 내가 사려고 했던 모자는 다음 날 막고굴에 있는 노점에서 살 수 있었다.

[돈황의 야시장]

인구 13만 명의 돈황은 사막 한 가운데 오아시스에 생긴 도시(연평균 강수량이 33mm) 치고는 깨끗하게 정비된 모습이다. 도로도 널찍하고 축제를 준비하고 알리는 플래카드와 깃발이 곳곳에 걸려 있다. 비천상 동상이 많은 게 눈에 들어온다. 중고등학교 시절부터 ‘돈황석굴’이라는 말을 하도 많이 들어온 터라 그런지 다른 도시에 비해 덜 낯설다.

[돈황의 시가지 모습]

사실 돈황은 석굴보다는 그 지리적 위치로 인해 실크로드에서는 가장 중요한 지역이라고 할 수 있다. BC 111년 한나라 무제가 이곳에 있던 흉노족을 몰아내고 외곽에 옥문관(玉門關)과 양관(陽關)의 두 관문을 세워 돈황군을 설치한 후 한족을 이주시킨 이래 동서문물이 교차되는 요충지였다. 서로 다른 종교, 서로 다른 문물이 이곳에서 섞이고 융합되어 당나라 때 전성기를 맞아 돈황문화를 꽃피웠다.

실크로드는 이곳을 기점으로 북쪽으로 우루무치 쪽으로 가는 길(天山北路)과 양관(陽關)을 지나 서쪽으로 타클라마칸 사막의 남쪽으로 가는 길(天山南路)로 갈린다.

천축국에서 돌아오는 길에 험난한 사막을 지나 간신히 이곳 오아시스에 도착한 혜초 대사는 깊은 안도의 숨을 쉬지 않았을까. 왕오천축국전(往五天竺國傳)에 나오는 혜초 대사의 아래 시를 보면 더욱 그런 생각이 든다. 이 시는 스님이 당나라로 돌아오는 길에 아프가니스탄과 중국의 국경지대인 와칸에서 중앙아시아로 향하는 중국 사신을 만난 후 지은 것이다.

君恨西蕃遠(군한서번원)

余嗟東路長(여차동로장)

道荒宏雪嶺(도황굉설령)

險澗賊途倡(험간적도창)

鳥飛驚峭嶷(조비경초억)

人去偏樑難(인거편량난)

平生不捫淚(평생불문루)

今日灑千行(금일쇄천행)

그대는 서쪽으로 가는 길 멀다고 한탄하고

나는 동쪽 길이 먼 것을 탄식한다오.

길은 황량하고 고개는 큰 눈으로 덮였는데

험한 골짜기에는 도둑이 득실거리네.

나는 새는 가파른 산봉우리에 놀라고

사람은 기울어진 다리를 건너기 힘들구나.

평생 눈물을 훔친 적이 없었는데,

오늘은 천 갈래의 눈물이 쏟아지누나.

생사를 걸고 불법을 구하러 구도의 길을 나선 스님이지만 그도 한 인간이기에 인간적인 면모가 물씬 풍기는 시를 남긴 것이다.

그런 혜초 대사를 그린 박진숙 시인의 정작 다음과 같은 시(그녀의 시집 ‘혜초일기’에서 인용)와는 어떻게 연결점을 찾아야 할까.

나는

태어나지도 않았고

살지도 않았다

따라서 죽는다는 것도 없다

그럼에도 불구하고

나는

태어나서 살았으며

그리고 죽는다.

박진숙 시인은 또 말한다.

나는 아무 곳에도 가지 않았고

아무것도 보지 않았다

길 위에서

모든 것은 끝났다

나는 그 누구도 무엇도 아니다

이 순간

저 들짐승의 풀섶의 잠이거나

날짐승의 나뭇가지 위의 잠일 뿐

8월 4일 돈황시에서 남동쪽으로 20km 떨어진 곳에 있는 막고굴(莫高窟. 흔히 ‘돈황석굴’이라고 부르는 곳이 바로 이곳이다)을 보러 갔다. 실크로드 중에서 진시황 병마용갱과 더불어 사람이 제일 많이 몰리는 곳이라 아침 일찍 서둘러 갔다. 7시 40분에 출발했음에도 매표소는 이미 인산인해다. 여행사에서 미리 예매를 해 놓지 않았으면 아마도 표를 사는 데만도 부지하세월로 기다렸을 듯하다. 사람이 많아서일까 찌는 더위가 더욱 덥게 다가온다. 막고굴은 유난히 더 덥다.

막고굴을 보기 위해서는 싫든 좋든 매표소 광장에 있는 건물에서 막고굴을 소개하는 영화 두 편(실크로드의 역사적 배경을 설명하는 ‘千年莫高’와 막고굴을 소개하는 ‘夢幻佛宮’)을 먼저 보아야 한다. 그리고 막고굴에서 제공하는 버스를 타고 이동한다.

막고굴의 비문에 따르면, 서기 366년 전진(前秦)의 낙준(樂僔)이라는 승려가 수행 길에 올라 해질 무렵 명사산(鸣沙山) 동쪽 기슭에 이르렀는데, 석양이 맞은편의 삼위산(三危山)을 비추자 그 산봉우리가 온통 금빛으로 빛나며 마치 천만(千萬)의 부처가 광명을 내는 것이 마치 천상의 神이 춤을 추는 것 같았다고 한다.

낙준은 이 장엄한 현상을 부처님의 계시로 생각하여 이곳을 도량으로 삼아 불도를 닦고자 결심하고 절벽에 첫 번째 석굴을 만들었다. 그 뒤 원나라 시대인 13세기 무렵까지 석굴 조성이 지속되었다. 그렇게 조성된 석굴이 당나라의 측천무후 시기에 이미 천 개를 넘어섰다. 석굴이 있는 암벽의 길이가 1.8km이다.

[막고굴 전경]

1900년 청리동굴(清理洞窟)에서 모래가 흘러내리면서 당시 막고굴에서 수행중이던 道士 왕원록(王圆箓)이 16호굴 북벽을 우연히 발견하였고, 그 안에서 수많은 불경, 문서, 직물, 자수품이 나왔다. 이것이 계기가 되어 1907년 및 1908년에 영국인 스타인(Aurel Stein) 및 프랑스인 펠리오(Paul Pelliot) 등에 의하여 굴에 있던 불경 등의 고서와 그림이 대거 반출됨으로써 세상에 그 존재가 드러나게 되었다.

현재 492개의 석굴에 불상과 채색 벽화가 즐비하여 세계에서 규모가 가장 크고 보존상태가 좋은 불교예술의 보고이자, 그 자체 하나의 거대한 미술관이나 다름없다. 건조한 사막에 있었던 까닭에 이러한 유물들이 온전한 상태로 보존되어 있었던 것이다.

[석굴 안의 불상]

[석굴 안의 불상과 벽화]

그런데 중국 전역에 산재해 있던 역사유적과 유물의 대부분이 문화대혁명 기간 동안 나이 어린 홍위병들에 의해 무참히 파괴되었음에도 막고굴은 어떻게 안전할 수 있었던 것일까. 이에 관하여 흥미 있는 일화가 전해온다.

당시 돈황에 이르는 유일한 교통수단은 철도밖에 없었는데, 그나마 돈황의 근처에 있는 유원역에서 막고굴까지의 거리가 130㎞나 되기 때문에 돈황까지 가기가 쉽지 않았다. 두 명의 홍위병이 유원역에 내려 군에서 제공하는 트럭을 타고 한참 만에 막고굴에 도착했지만, 피곤과 허기에 지쳐 기진맥진한 그들을 막고굴 측에서 극진히 대접하며 문화유산의 가치를 설명하자, 홍위병들은 고개를 끄덕이며 그냥 돌아갔다고 한다.

막고굴이 교통이 편리한 곳에 있었다면 한양 나그네는 지금의 막고굴 모습을 볼 수 없었을지도 모른다.

[석굴 관람통로]

[16호굴. 안에 17호굴 장경동이 있다]

막고굴은 세계에서 가장 유명한 석굴답게 겉모습만으로도 굉장해 보인다. 그러나 아쉽게도 일반 관광객이 볼 수 있는 석굴은 그중 일부에 지나지 않는다. 거대한 석불이 있어 막고굴에서도 관광객이 몰리는 16호굴 옆에 혜초대사의 왕오천축국전이 발견된 장경동(藏經洞. 17호굴)이 있다.

이곳은 가로 2.8m, 세로 2.7m, 높이 3m의 작은 석실로 지금은 텅 빈 상태이다. 왕오천축국전뿐만 아니라 엄청난 양의 서적들이 이곳에서 발견되었는데, 제국주의 시절 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 등지로 대부분 반출되었다. 왕오천축국전도 주지하다시피 현재 프랑스에 가 있다.

이 막고굴을 다녀간 사람이 구마라즙이나 혜초대사, 현장법사 같은 분들뿐이랴. 무수히 많은 승려들이나 대상들이 이곳을 다녀갔겠지만 그들 중 살아남은 극소수의 사람들, 그리고 그 중에서도 기록을 남긴 사람들만이 조명을 받는다. 그래서 역사는 산 자의 기록일 따름인 것이다.

관광객에게 개방된 석굴들은 대개 문이 열러 있는데, 몇몇 석굴은 현지가이드가 열쇠를 가지고 있으면서 자물쇠를 열고 보여준다. 맥적산이나 병령사의 석굴과 달리 거대한 석불들도 모두 석굴 안에 안치되어 있다. 마애불은 없는 셈이다. 거의 한 시간을 줄을 서서 기다렸다 본 158호굴의 부처님 열반상 와불(臥佛)은 그 크기와 아름다운 모습에 입이 벌어진다.

[문 밖에서 바라본 석굴 내부 모습]

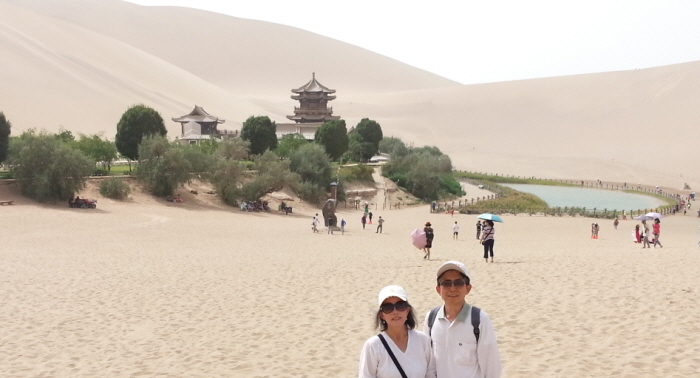

막고굴에서 나와 인근의 명사산(鳴沙山)으로 갔다. 돈황에서 부는 바람에 사막의 모래가 흘러내릴 때마다 소리가 나 '모래가 운다'는 '명사(鳴沙)'라는 이름이 붙었다. 이곳에서는 낙타를 타고 사막을 지나는 체험을 할 수 있다. 땅바닥이 워낙 뜨거워 덧신을 사서(15위안) 신발 위에 더 신어야 한다. 낙타는 의외로 순하다. 작열하는 태양과 모래바람 때문에 눈만 내놓고 얼굴 전체를 가리는 모자를 사서 썼다. 아라비아의 로렌스가 따로 없다.

낙타를 모는 사람이 여섯 마리씩 연결하여 능숙하게 몰고 간다. 뜨거운 태양 아래 모래 산 위를 천천히 올라가는 낙타나 그 낙타를 모는 사람에게는 미안하였지만, 1시간 정도 타는 재미에 더위도 잊었다. 상하좌우로 부드럽게 흔들리며 가는 낙타 타기를 “모래의 바다 위를 떠가는 한 척의 조각배”를 탄 것에 비유(김준연 저, “중국, 당시唐詩의 나라”, 125쪽)한 것이야말로 무릎을 탁 치게 하는 탁견이 아닐 수 없다.

[명사산과 낙타]

산 중턱에 이르러 낙타에서 내려 추가로 돈을 내고(유명관광지라서 툭하면 돈을 받는다) 산 능선까지 걸어 올라갔다. 풀 한 포기 자라지 않는 열사(熱沙)의 사막임에도 양달과 응달이 뚜렷하게 대비되어 멋진 곡선의 경계를 연출한다. 능선에는 바람이 불어 시원한데, 모래 위에 앉아보니 역시 엉덩이가 뜨듯하다. 낙타가 기다리는 산중턱까지 내려갈 때는 사막썰매를 탄다. 눈썰매를 연상하면 된다. 단지 타는 곳이 눈 위가 아니라 사막의 모래 위라는 것이 다를 뿐이다.

[명사산 능선에서]

[사막썰매]

명사산에는 또 하나의 명물이 있다. 바로 월아천(月牙泉)이다. 사막 한 가운데 마치 초승달 모양으로 생긴 호수이다. 다른 곳에서 물이 흘러들 리는 없고 지하에서 물이 나오는 모양이다. 물속에는 수초도 자란다. 이런 것이 오아시스의 원형이 아닐까 싶다.

천 년 넘게 한 번도 마른 적이 없으며, 둔황이 메마른 사막으로 변하자 이를 슬퍼한 선녀가 흘린 눈물이 오아시스가 되었다는 전설이 전해진다. 하지만 인근의 댐 건설과 물 소비 증가로 안타깝게도 크기가 3분의 1로 줄고 수량도 줄고 있다. 1960년대만 해도 최고 수심이 7.5m였는데 지금은 1.3m에 불과하다.

호숫가에는 근사한 누각도 세워져 있어 쉼터를 제공한다. 낙타 타는 곳에서 10여 분 거리에 있지만, 오고가는 동안 적지 않은 땀을 흘릴 각오는 해야 한다. 사막의 찌는 더위를 감내하면서 걷는다는 게 어떤 것인지를 여실히 체험하게 한다.

[월아천]

돈황 시내로 돌아와 점심 식사를 한 후 유원(柳圓)으로 출발했다. 직선도로로 가면 130km로 2시간에 갈 수 있는데, 도로 보수공사를 하여 과주(瓜州)로 우회하여야 하는 통에 205km로 늘어나 3시간 걸려 이동했다.

유원에서는 우루무치 행 야간열차를 타야 한다. 난주역에는 특실칸을 타는 승객들을 위한 별도의 특급 대합실이 있어 좋았는데, 유원역에는 특급 대합실이 보수공사 중이라 일반 대합실에서 기다려야 했다. 그 시끄럽고 복잡함이라니...

밤 11시 15분에 기차가 출발했다. 먼저와 마찬가지로 4인 1실의 특실칸에 탔다. 그런데 난주에서는 출발지역이라 침대시트가 새 것으로 청결했는데, 이 기차는 중간에 타는 것이라 시트가 지저분했다. 화장실도 지저분하고, 수돗물도 쫄쫄거렸다. 그러나 어쩌랴. 눈 딱 감고 잠을 청하는 수밖에.

두 번째 타는 야간열차라 처음보다 익숙해졌다. 목적지인 투르판 지구의 선선(鄯善)역까지는 680km로 7시간을 가야 한다.

[돈황에서 투르판까지]

투르판(吐魯番)

선선역에 도착한 것은 8월 5일 아침 6시 15분이다. 공항도 아닌 기차역에서 나오는데 여권 검사, 짐 X레이 검사 등을 한다. 이곳이 감숙성이 아니라 신장∙위구르 자치지역으로 명실상부한 서역(西域)임을 실감케 한다. 신장∙위구르 자치지역에서 2009년 독립을 요구하는 폭동이 일어났기 때문에 혹시나 발생할지 모를 테러를 대비하려고 기차역에서 공항처럼 검사를 하는 것이다. 선선은 고비사막에 있는 오아시스에 생긴 도시로 인구 6만 명 정도의 작은 도시이다.

아무튼 밤새 기차를 타고 이른 아침에 선선역에 도착한 것은 교외의 쿠무타크사막(庫木塔格沙漠. 길이 62km, 폭 40km의 아름다운 모래산이 펼쳐져 있는 사막이다)에서 일출을 보기 위함이었다. 그러나 막상 사막에 도착했을 때는 날이 흐려 일출을 볼 수 없었다. 사막에서 일출을 본다는 흔치 않은 기회를 놓쳐 진한 아쉬움이 남았다. 그 대신 짚차를 타고 사막을 질주하는 즐거움을 만끽했다.

사막이라고 해서 평지만 있는 것이 아니라 모래산도 많은데 그 모래산을 짚차를 타고 올라가는 게 스릴이 넘쳤다. 운전사가 일부러 곡예운전을 한 것도 한몫했다.

[쿠무타크사막 모래산 위에서]

멀리 투르판이 보이는(선선에서 투르판까지 50km이다) 제법 높은 모래산 위에 차를 세우고 내려 주위의 멋진 경치를 감상했다. 투르판이 사막 속 오아시스에 건설된 도시임을 한 눈에 알 수 있다.

숲이 우거졌거나 만년설로 뒤덮인 산만 보다가 모래사막뿐인 산에 오르니 색다른 기분이다. 풀포기 하나 자라지 못하는 모래 산에 인간은 짚차를 타고 쉽게 오르는 것이다. 문명의 이기가 제공하는 편리함의 끝은 과연 어디일까.

[쿠무타크사막의 모래산을 오르는 짚차]

쿠무타크 사막에서 내려와 화염산으로 이동했다. 화염산(火焰山. 총길이 98km, 제일 높은 곳의 해발고도는 832m)은 한여름 지표면의 온도가 80도나 되는 산이다. 그래서 산이 불이 타는 듯 온통 빨갛다. 소설 서유기에 등장하는 손오공이 철선공주(鐵扇公主)로부터 파초선을 구해다가 불을 끈 바로 그 산이다. 그래서 산 밑에 삼장법사와 손오공, 저팔계를 형상화한 동상이 있다.

서유기의 표현을 그대로 빌리면,

"화염산 팔백 리는 꼭 불바다 같아서 주위에 풀 한 포기 안 난다. 만약 그 산을 넘으려면 설령 구리로 된 머리나 쇠로 된 몸뚱이라 하더라도 녹아서 물이 되어 버릴 것이다."

[화염산]

[화염산]

이 화염산에도 석굴이 있다. 베제크리크(柏孜克里克. 위구르어로 ‘아름답게 장식한 집’이라는 뜻이다) 천불동이 바로 그곳이다. 천산산맥의 만년설이 녹은 물이 화염산에 계곡을 만들고, 그 계곡에는 물이 흐르고 나무가 자란다. 그 계곡 옆 바위산에 굴을 여러 개 파서 불상을 안치하여 놓은 곳이 베제크리크 천불동이다.

석굴은 6세기부터 만들어지기 시작하여 14세기 원나라 때까지 조성되었는데, 현존하는 것은 83개이고 그 중 벽화가 있는 것은 40여 개다. 현재 일부만 복원된 상태라 돈황석굴처럼 볼거리가 많지는 않기 때문에 이곳은 관광객이 적어 여유롭게 관람할 수 있다. 석굴 안에서 사진 촬영도 가능하다.

이 석굴이 다른 나라에 있었더라면 엄청난 관광자원이 되었을 텐데, 워낙 유명한 석굴이 많은 중국이다 보니 그다지 대접을 받지 못하는 것 같다. 히말라야의 고장 네팔에서는 해발 4,000m 이하의 산은 산 대접을 못 받는 것과 마찬가지이다.

마침 한 석굴 앞에서 노인 한 분이 악기를 연주하고 있었다. 관광객을 상대로 중국음악을 연주해 주고 돈을 받는 것이다. 시간 여유도 있고 해서 더불어 연주도 하고 기념사진도 찍었다.

[베제크리크 천불동 전경]

[베제크리크 천불동 전경]

[석굴의 내부 모습]

[석굴 앞의 악사]

투르판 시내로 들어가 비로소 아침식사를 했다. 인구가 64만 명인 투르판은 아랍어로 ‘분지(盆地)’라는 뜻이다. 이곳부터 우루무치까지는 길거리의 표지판이 한자와 아랍어로 되어 있다.

투르판은 지금이야 우루무치와 마찬가지로 한족(漢族)의 대거 이주로 한족이 많이 살지만 본래 이른바 색목인(色目人)들이 살던 지역인 것이다. 그래서인지 민족의 단결을 강조하는 구호가 쓰인 플래카드나 간판이 곳곳에 걸려 있다. 색목인과 한족이 사이좋게 살라는 것이다. 그만큼 중국 정부에서 신경이 쓰이는 모양이다.

[포도농원 담장에 걸린 간판. 민족단결을 강조하고 있다]

[포도농원 담장에 걸린 간판. 민족단결을 강조하고 있다]

투르판은 주위가 산으로 둘러싸인 분지라서 지대가 높은 곳으로 착각하기 쉬우나, 실제로는 해발고도가 해수면 아래다(최저 –154m). 비가 거의 안 오고(연간 18mm) 청명한 날씨가 연중 계속되어 포도가 특산품인데, 특히 포도나무에 매달린 채로 건조시킨 건포도가 유명하다. 고속도로변에서도 죽 늘어선 포도 건조장을 쉽게 볼 수 있다.

사람이 살 수 있는 곳뿐만 아니라 사람이 살 수 없는 곳에도 사람은 산다. 현재만이 아니라 오래 전 과거에도 그랬다. 그래서 인간이 위대한 존재인지도 모른다. 연간 강수량이 18mm 정도밖에 안 되고 여름에는 기온이 50도를 넘나드는 곳에서 사람들이 어떻게 살까? 분명 물이 가장 큰 문제일 것이다. 해답은 천산산맥(天山山脈)에 있었다.

투루판 주위에 평균 해발고도가 5,000m로 만년설로 덮인 천산산맥이 있는데, 이곳의 논 녹은 물을 지하수로(‘카레즈’라고 한다. 이는 위구르어이고, 한자로는 음역하여 ‘坎爾井’이라고 표기한다)를 만들어 끌어 온 것이다. 그렇게 끌어온 물로 식수문제를 해결함은 물론이고, 포도를 비롯하여 목화 등 농작물을 재배한다. 그 카레즈의 총연장이 무려 5,000km에 달한다고 한다.

[카레즈 개념도]

카레즈는 본래 BC 700년 경 이란의 사막지대에서 만들기 시작한 것으로서 조로아스터교의 전파와 더불어 고대 중국의 신장지역에 전파된 것이다. 중국에서는 한나라 때부터 만들기 시작하였는데, 천산산맥으로부터 사막을 가로질러 10-20m 간격으로 깊이 20-70m에 달하는 우물을 수천 개 파고, 그 우물 밑을 옆으로 파서 서로 연결하여 수로를 완성하였다고 한다.

물론 생존을 위한 몸부림이었겠지만 그 치밀함과 열정에 새삼 탄복을 금치 못하겠다. 한편으로는 그 수로를 만드는 과정에서 얼마나 많은 사람들이 희생되었을까를 생각하니 가슴이 아리다. 그들의 명복을 빈다.

[카레즈의 실제 모습]

그러고 보면 투르판 사람들이 가장 자랑하는 것이 바로 카레즈이고 전시관도 만들어 놓은 것이 이해가 된다. 카레즈 전시관에는 지하수로를 파는 과정을 비롯하여 지하수로에 관련된 자료들이 있다. 이곳을 찾는 관람객들(엄청나게 밀려든다)은 카레즈를 따라가며 실제로 흐르는 물을 볼 수 있는데, 사람들이 물길 양 옆으로 걸어가면서 볼 수 있을 정도로 큰 동굴로 되어 있다.

카레즈 전시관에서 나와 수많은 포도농원 중 한 군데를 들렀다. 포도나무에 매달린 채로 건조되어 건포도가 되고 있는 것을 먹어보니 매우 달다. 아직 건조되지 않은 싱싱한 포도들도 역시 달다(이곳 포도는 당도가 20-22% 정도 된다). 품질 좋은 포도가 많이 생산되는 만큼 포도주를 만들어 상품화할 만도 한데 그런 이야기는 안 들린다. 아직 포도농원들은 영세하고 대기업도 여기까지는 신경을 안 쓰는 것일까. 돈 되는 일이라면 귀신 같이 달려드는 중국인들에 비추어 볼 때 다소 의외이다.

[포도나무 자체에서 건조되고 있는 포도]

[포도나무 자체에서 건조되고 있는 포도]

투르판에는 카레즈 전시관 외에도 고창고성, 교하고성, 소공탑, 아스타나 고분군 등 볼거리가 의외로 많다. 고창고성과 교하고성은 과거 이곳에 있던 왕국들이 세운 성인데, 둘 다 흙으로 만든 성인지라 훼손되어 지금은 흙더미의 황량한 형태만 겨우 남아 있다. 두 성 다 관람을 위해서는 투르판의 50도를 넘나드는 찌는 더위를 감수해야 한다.

고창고성(高昌故城)은 640년 당나라에 의해 멸망하기 전까지 고창왕국이 자리 잡았던 곳인데, 13세기 몽골의 침입으로 완전히 망가져 성이 폐허가 되었다고 한다. 그래서 지금은 흙기둥의 유지(遺址)만 남은 상태라 전기차를 타고 성내를 한 바퀴 도는 것만으로 만족해야 한다.

성은 사각형 모양으로 외성과 내성이 있다. 외성은 둘레가 5㎞이고, 내성은 둘레가 3.6㎞이다. 워낙 더운 사막 지역의 허허벌판 한 가운데 있다 보니 관람을 위해 고성으로 들어가는 입구 출입문도 지하에 만들어 놓았다. 무더운 날씨 탓에 찾는 사람도 뜸하다. 때문에 성안은 적막하기 그지없다. 지하에 묻혀 있을 고창왕국 백성들의 영혼이 한양나그네가 타고 다니는 전기차의 소리를 들으려나.

[고창고성. 뒤의 산은 화염산이다]

전기차를 타고 성안을 돌다가 유일하게 차에서 내릴 만한 곳이 한군데 있었다. 그나마 형태가 살아있는 흙무더기 사이로 난 길을 따라 30m 정도 들어가자 현장법사가 머물렀다는 사찰 유적지가 나왔다. 모두 흙벽돌로 되어 있다.

[사찰 유적지]

[사찰 유적지]

이곳에 전하여 오는 다음과 같은 이야기에 마음이 짠하다.

불교를 신봉하였던 고창국의 왕 국문태는 이곳을 지나던 현장법사가 고승이란 말을 듣고 현장법사를 극진하게 대접하였다. 현장법사는 이곳에 잠깐 머물며 불교를 가르치다가 인도로 떠나려 했다. 왕은 현장법사가 고창국에 남아주기를 원했지만, 현장법사가 끝내 인도를 향해 길을 나서자 호위무사 25명과 말 30 마리 등을 챙겨 주었다. 가는 길에 있는 나라들(24개국) 앞으로 이 법사를 무사히 통과시켜 달라는 서찰까지 써 주었다. 대신 현장법사는 돌아오는 길에 이 고창국에서 2년간 머물기로 약속하였다. 그러나 정작 현장법사가 돌아올 무렵에 고창국이 당나라에 의해 망하는 바람에 그 약속은 지키지 못했다.

투루판시에서 10km 정도 떨어진 곳에 높지 않은 언덕에 있는 교하고성(交河故城)은 고창고성에 비해 그래도 볼거리가 남아 있어 걸어 다니며 관람한다. 이 성은 BC 109년부터 AD 450년까지 이곳에 있던 차사국(車師國)의 수도였다. 13세기 경 몽골의 침략으로 버려진 성이 되었다고 한다.

강이 언덕을 만나 두 개의 물줄기로 갈려 언덕의 양 옆으로 흐르다 다시 만나는 지형(결국 강 가운데 섬인 셈인데, 폭 300m 남짓의 타원형으로 된 천연 요새이다)의 가운데 언덕에 쌓은 이 성(그래서 이름이 ‘交河城’이고, 깊이 30m인 절벽의 계곡으로 둘러싸여 있어 성벽이 따로 없다)은 규모도 제법 크고 짜임새도 있어 한 때 이곳에 살던 사람들의 부귀영화를 보여 주는 듯하다. 다만 그늘 하나 없이 불타는 더위에 걸으며 구경하는 것만으로도 땀이 비 오듯 하는데, 그 옛날에는 어찌 살았을까 싶다.

[교하고성]

[교하고성]

성 안으로 들어가면 폭 1m 정도의 보도블럭이 깔려 있다. 길 양 옆으로 기기묘묘한 흙기둥과 흙벽, 흙무더기들이 파란 하늘을 배경으로 관광객들의 시선을 끈다. 집과 같은 형체만 남긴 흙무더기들이 여기저기 흩어져 있는데, 세월의 흐름에 무너질 만도 하건만 강우량이 거의 없는 기후 때문인지 바람에 깎인 흔적만 가득하다.

그야말로 왕국은 역사의 뒤안길로 사라지고 그 흔적만 흙무더기로 남아 있는 것이다. 불교 사원의 형태도 남아 있다. 아무튼 그런 흙무더기들에서 과거의 역사를 추측할 수밖에 없으니, 더 이상 무너지면 안 될 일이다. 보도블럭을 깐 길에서 벗어나 흙무더기로 다가가 사진을 찍으려는 관광객들을 제지하는 안내원들의 신경이 날카롭게 서 있는 이유를 알 만하다.

성안에는 지하로 내려가는 계단도 있는데, 계단을 따라 내려가면 제법 커다란 공간이 여러 개 이어져 있다. 깔끔하게 단장된 모습으로 보아 새로 복원해 놓은 것이다. 무더위에 지하에 터를 잡고 생활했던 집인 것 같다.

[교하고성의 지하유적지]

[교하고성의 지하유적지]

고창고성 부근의 아스타나(阿斯塔那. 고대 위구르어로 ‘정치 중심지’라는 뜻이다) 고분군에는 3세기 서진(西晉) 시대부터 고창국과 당나라를 거쳐 8세기 서주(西洲) 시대에 이르기까지 귀족들의 무덤 수백 기가 있다.

겉으로 보기에는 고분이라고 할 수 없을 정도로, 작은 크기의 흙무덤들이 여기저기 흩어져 있다. 그 중 몇 개가 일반인에게 개방되어 있는데, 내부를 보려면 지하로 들어가야 한다. 계단을 따라 지하로 들어가면 놀랍게도 둥근 형태의 공간에 벽화가 그려져 있고, 중앙에는 무덤 주인의 미라가 전시되어 있다. 1500여 년 전에 살아 있었을 미라가 유리관 안에 곱게 누워 있다. 워낙 건조한 지역이라 시체가 부패하지 않고 그대로 있는 것이다.

[아스타나 고분군]

[아스타나 고분군]

[지하 무덤으로 들어가는 통로와 안내판]

[미라]

소공탑(蘇公塔)은 1777년에 세워진 것으로 아랍 양식의 탑이다. 신장지역은 실크로드와 같은 역사적인 무역로를 통해 동아시아와 서아시아를 오랫동안 연결해 왔고, 투르판은 이민족과 다른 종교 집단 사이에 문화교류의 장으로 역할을 했다. 그 결과 이 지역에 자연스럽게 이슬람 건축물이 세워졌다. 소공탑도 그런 산물의 하나이다. 소공탑(蘇公塔)이라는 이름은 투루판의 군왕 소래만(蘇來滿)이 자신의 아버지를 위하여 세운 탑이라 하여 그렇게 붙여진 것이다.

이곳이 서역임을 깨우쳐 주기라도 하는 듯 높이 솟은(44m) 이 탑의 내부는 아랍 양식의 사원구조를 띠고 있다. 밖에는 그들의 무덤이 있고, 작은 탑도 있다. 소공탑은 채색이 되지 않은 순전한 흙으로 되어 있고, 옆에 높이 솟은 첨탑은 흙벽돌로 정교한 문양을 나타내고 있다. 내부엔 양탄자가 깔려 있고 사이사이 많은 기둥들이 세워져 있다. 안으로 들어가니 기도하는 사람은 안 보이고 관광객만 몰려다니고 있다. 투르판에는 이슬람교를 믿는 사람들이 많은데, 그들은 1주일에 한 번 이상 이곳을 찾아 기도한다고 한다.

[소공탑 전경]

[사원 내부]

[사원 묘지]

이번 여행 중 제일 긴 하루일정을 소화한 날이다. 호텔로 들어가니 피곤이 몰려온다. 그런데 호텔 부설의 식당에서 특별한 저녁을 마련해 놓고 있었다. 양 한 마리를 통째로 구워 내놓은 것이다. 고기를 멀리하는 나는 그렇다 치고, 다른 일행은 맛있게 먹었다. 식사 중에 서역의 전통 의상을 입은 무희 둘이 들어와 전통춤을 보여 주겠다고 했지만 사양했다. 가이드가 춤 공연에 비해 팁이 너무 비싸다며 권하지 않았기 때문이다. 소위 가성비가 떨어진다는 것이다.

[투르판 호텔 식당의 민속의상을 입은 무희들]

우루무치(烏魯木齊)

8월 6일 아침 6시에 일어나 짐을 정리하여 7시 30분에 우루무치로 떠났다. 우루무치까지 190km이므로 이제까지의 이동상황에 비추어 볼 때 그렇게 서두를 일이 아닌데, 며칠 전에 비가 많이 와 고속도로가 일부 붕괴하여 국도로 우회하여야 하고, 그 우회로에서 차가 밀리면 시간이 얼마나 걸릴지 모른다는 것이다. 덕분에 아침칙사도 가이드가 준비한 빵과 계란으로 버스 안에서 해결해야 했다.

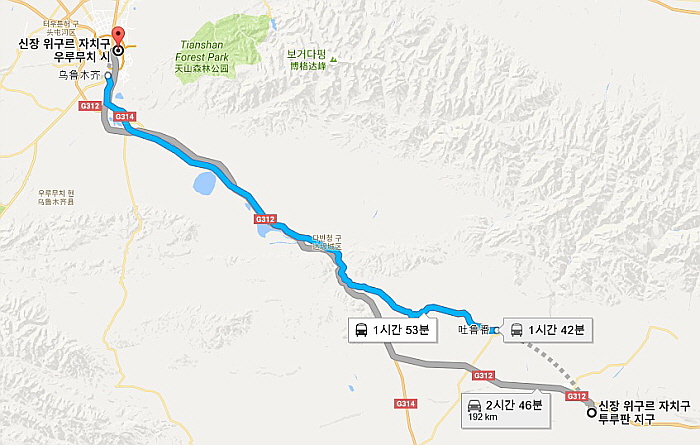

[투르판에서 우루무치까지]

[투르판에서 우루무치까지]

중간에 휴게소에 들러 超市(중국에서는 슈퍼마켓을 이렇게 표기한다)에서 필요한 물건도 사고, 화장실에서 볼 일도 보았다. 이는 사실 이제까지 이동하여 오는 동안 되풀이된 일이기도 한데, 유의할 것은 중국의 고속도로 휴게실의 화장실에는 휴지가 없다는 것이다. 이는 휴게소뿐만 아니라 도시의 호텔이나 대형 음식점의 화장실 말고는 어디나 다 그렇다. 이유인 즉, 휴지를 비치하여 두면 전부 집어간다는 것이다. 미국과 어깨를 견주는 경제대국으로 성장한 중국이라는 거대한 덩치에 어울리는 문화가 정착되려면 얼마나 시간이 더 걸릴는지...

연간 강수량이 16mm에 불과하다는 우루무치 지역에 비가 많이 내리긴 한 모양이다. 도로변의 개울에 물이 제법 흐른다. 기상이변이 이곳에서도 일어난 것이다. 가이드 말이 비가 그렇게 많이 온 것은 아니라고 하는데, 고속도로가 무너진 것을 보면 평소 비가 거의 안 오니까 지반을 굳게 다지지 않고 그냥 날림으로 포장만 한 게 아닌가 싶다.

우루무치가 가까워지면서 예의 대규모 풍력발전단지가 다시 나타나고, 커다란 염호(鹽湖)도 보인다. 말 그대로 소금호수인지라 호숫가가 하얗다. 차에서 내려 가까이 갈 시간이 안 되는지라 차창관광으로 대신했다.

3시간 걸려 우루무치에 도착했다. 예상보다 일찍 도착한 것이다. 이럴 줄 알았으면 투르판에서 아침식사를 제대로 하고 떠나는 것이었는데, 한치 앞을 내다보지 못하는 게 또한 인간 아니던가. 일찍 도착한 탓에 예정에 없던 시내관광을 하기로 했다. 대신 운전기사에게 별도의 팁을 주었다.

[염호와 풍력발전단지]

우루무치는 신장(新疆)․위구르 자치지역의 省都이다. 천산산맥의 북쪽 우루무치 강변에 위치한다. 해발고도가 915m이다.

‘신장新疆)’ 하면 어릴 적부터 머릿속에 떠오르는 게 초원지대에 천막을 치고 양을 치며 사는 유목민이었다. 그래서 오아시스에 형성된 자그마한 마을들이 있는 곳, 그게 바로 범부의 상상 속 신장의 이미지였다. 그런데 우루무치에 들어서는 순간 그런 환상은 여지없이 무너지고 드넓은 거리를 뒤덮은 고층빌딩과 자동차들이 이방인을 무식한 촌자(村者)로 만들어 경악하게 하였다.

[홍산의 원조루에서 본 우루무치 전경]

인구가 무려 400만 명이나 되는 우루무치는 사막도, 초원도 아닌 그냥 대도시였다. 거리에서는 색목인보다 한족이 훨씬 눈에 많이 띈다(한족이 80%라고 한다). 아마추어의 눈에는 중국 정부의 대대적인 한족 이주 및 개발정책이 성공을 거둔 것으로 보인다. 중국으로부터의 독립을 외칠 사람이 지금도 과연 있을까 싶다. 우루무치가 본래 ‘투쟁’이라는 뜻인데, 아마도 사전 속에서나 의미가 남게 되지 않을까 싶다.

시내 한복판에 있는 홍산(紅山)에 올라갔다. 우루무치 시내가 한눈에 보이는 곳이다. 서울의 남산 쯤에 해당한다. 이 산 전체를 거의 공원으로 만들었는데, 그게 홍산공원이다. 입구에서 정상까지 셔틀버스가 다닌다.

정상 못 미쳐서 청나라 때의 누각인 원조루(遠眺樓)가 세워져 있다. 멀리(遠) 바라본다(眺)는 이름답게 그 누각에 올라가면 우루무치 시내는 물론 멀리 천산산맥이 보인다. 다만, 공해 때문에 하늘이 뿌연지라 천산산맥은 희미하게 보였다.

[원조루]

홍산공원 정상에는 1788년 청나라 건륭제 때 건립된 紅山塔(9층, 높이 8m)이 있다. 탑 앞에 있는 안내판에 의하면, 1785년, 1786년 우루무치에 비가 많이 와 홍수가 났는데, 이는 용이 조화를 부린 탓이라고 생각하여 이 탑을 세워 용을 진압했더니 비가 안 온다고 한다. 그래서 이 탑을 진룡탑(鎭龍塔)이라고도 한다.

[홍산탑]

홍산탑 옆에는 아편전쟁의 도화선이 된 아편 2만 상자를 불태운 청나라 관리 임칙서(林則徐. 1785-1850)의 석상이 서 있다. 중국 동남부 해안가의 복건성 복주(福州)출신인 임칙서의 석상이 4,300km 떨어진 정반대편 북서부 내륙 신장의 이곳에 세워진 연유가 무엇일까.

임칙서는 1839년 흠차대신(欽差大臣)으로 광동에 파견되어 그곳의 아편 무역을 단속하였다. 그는 영국 상인들로부터 아편을 몰수하여 2만여 상자를 불태웠다. 그러자 영국은 자국 상인의 생명과 재산을 보호한다는 구실로 전쟁을 일으켰다(1840년. 이른바 ‘아편전쟁’). 전쟁은 영국의 승리로 끝났고 임칙서는 전쟁도발자로 몰려 신장성 북부의 이리(伊犁)로 좌천되었다.

임칙서는 이곳에서 선정을 베풀고 개혁을 실시하였다. 그는 하천을 정비하고 수로를 개척했다. 그는 또한 신장에서 보고 느낀 역사, 지리, 풍토, 기후, 경제, 민심 등 신장지방의 각종 상황을 일기 형식으로 기록하였다.

임칙서는 1845년 복직이 되어 신장을 떠났지만, 신장사람들은 그의 선정을 기려 홍산공원에 그의 석상을 세웠고, 석상 옆에는 그가 아편을 불태워 없앤 솥을 본뜬 청동 솥을 만들어 놓았는데, 전면에 ‘禁毒銅鼎’(금독동정)이라는 글자가 양각되어 있다.

禁毒銅鼎(금독동정)은 굳이 풀이하자면 ‘독약이나 다름없는 아편을 금하여 불에 태운 청동 솥’이라는 의미가 아닐까. 말하자면 아편 단속의 상징물인 셈이다. 비록 나중에 복직되긴 했지만 임칙서의 삶은 애국의 길이 쉬운 것만은 아니라는 사실을 실감케 한다.

[임칙서와 금독동정]

홍산공원에서 내려와 점심을 먹으러 이동하다 황당한 일을 겪었다. 가히 중국에서나 일어날 일이다.

우리 일행을 태운 버스가 편도1차선 도로를 따라 진행하는데, 갑자기 반대방향에서 폭스바겐 승용차 한 대가 중앙선을 넘어 다가오더니 버스 앞을 가로막고 섰다. 버스가 급히 설 수밖에 없는 상황이다. 버스의 진로를 정면으로 막아선 꼴이라 버스가 무언가 크게 잘못하여 승용차 운전사가 버스에 항의를 하려는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 폭스바겐 승용차의 운전석 문이 열리고 내린 중국인 아줌마, 근처 상점에서 유유히 자기 볼 일을 보는 게 아닌가. 이쯤 되면 아무리 중국이라 해도 도가 너무 지나친 것 아닐까.

[버스 앞을 가로막은 승용차]

점심 식사 후 서안 가는 비행기를 타기 위해 공항으로 갔다. 그런데 우루무치 공항의 검색절차가 여간 까다로운 게 아니다. X-레이 투시기 검사는 말할 것도 없고, 신을 벗게 하고 검색관이 발바닥까지 만져보고 맨 팔임에도 팔도 만져볼 정도이다. 역시 테러를 대비하는 듯하다.

[우루무치 공항]

비행기가 오후 5시 20분에 출발하는지라 시간이 많아 남아 공항 면세점을 둘러보았다. 면세점의 상품들은 의외로 품질이 좋아 보였다. 시장보다는 비싼 편이나, 서울의 물가를 생각하면 상당히 저렴한 편이다. 옥공예품들이 많고, 특산품으로 대추를 여러 형태로 포장하여 팔고 있었다. 차를 파는 곳에서 철관음차 두 통을 샀다.

저녁 8시 15분 서안공항에 도착했다. 서안에서 우루무치까지 육로로 이동한 거리가 2,500km인 데 비하여 비행기로 이동한 거리는 2,100km이다. 그래도 인천공항에서 서안공항까지의 거리(1,600km)보다 길다.

귀국

비행기 안에서 저녁식사 대용으로 빵이 나와 먹긴 했지만 서안 공항 근처의 식당으로 이동하여 늦은 저녁을 먹었다. 그런데 이 때 먹은 음식이 상했는지 일행 중 한 명이 설사를 계속 했고, 나 역시 서울로 돌아온 후 한 동안 배앓이를 했다.

투숙한 호텔은 처음 서안에 도착하였을 때 묵었던 바로 그 화승호텔이다. 내가 두고 갔던 휴대폰 충전기를 호텔 측에서 보관하고 있다가 전해 준다. 서안이 대도시인지라 그 정도의 서비스정신은 살아 있는 듯하다.

8월 7일 아침을 먹고 곧바로 공항으로 이동하여 인천공항 행 대한항공에 몸을 실었다. 서안공항도 검색이 까다로웠다. 아직은 인천공항만큼 물 흐르듯 유연하게 출국절차를 밟는 공항이 없는 것 같다. 이 지구상에서 테러가 없어지고 각국의 공항이 모두 인천공항처럼 쾌적한 공항이 되는 날이 오길 기대하여 본다.(끝)

댓글 4

-

정진아

2016.09.12 18:12

-

우민거사

2016.09.12 21:14

정교수 반가워.

본문보다 댓글이 더 멋지네.

감사^^

-

정유나

2016.09.26 10:39

대법관님^^ 실크로드 여행기 한자한자에 대법관님의 연륜과 정성이 전해집니다. 너무 재미있게 잘 읽었어요. 특히 중국 고전시를 많이 보게 되어 옛날 학부때 생각이 나더라구요. 중문학과임에도 불구하고 외우는 한시 하나 없는데 대법관님 정말 대단하세요! 특히 쀨 충만한 포즈의 사진들 참 보기 좋습니다. 자주 놀러오겠습니다. ^^

-

우민거사

2016.09.26 21:20

정사무관 반가워.

신혼의 단꿈에 젖을 시간도 부족할 텐데

이곳까지 왕림하여 자취를 남기다니...

더욱 건승하길~~

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 144 |

사라져 가는 낭만(문수산과 해명산)

[2] | 우민거사 | 2017.06.22 | 9199 |

| 143 |

우물안 개구리(서울둘레길 중 봉산-가양역 길)

[2] | 우민거사 | 2017.05.15 | 9684 |

| 142 |

신록예찬(관악산 육봉능선)

[1] | 우민거사 | 2017.05.02 | 9423 |

| 141 |

가자, 설국(雪國)으로!(에베레스트)

[4] | 우민거사 | 2017.04.16 | 9752 |

| 140 |

그래도 올 사람은 넘쳐난다(2)(이탈리아)

[3] | 우민거사 | 2017.02.20 | 9161 |

| 139 |

그래도 올 사람은 넘쳐난다(1)(이탈리아)

| 우민거사 | 2017.02.20 | 9028 |

| 138 |

희망의 노래(용마산, 아차산)

| 우민거사 | 2017.02.06 | 506 |

| 137 |

호랑이는 건너뛰고 용은 춤을 추고 (차마고도 호도협과 옥룡설산)

[3] | 우민거사 | 2016.12.06 | 957 |

| 136 |

역사의 뒤안길(북한산 왕실묘역길)

| 우민거사 | 2016.09.27 | 723 |

| » |

산을 넘고 사막을 건너(실크로드)

[4] | 우민거사 | 2016.09.11 | 1869 |

존경하는 대법관님, 실크로드 여행기를 읽으니 마치 제가 다녀온 것처럼 느껴지네요. 생생한 사진들과, 글과 어울리는... 다소 처연한 음악이 더욱 그러한 분위기를 자아내는 것 같습니다. 대법관님과 사모님 두분 다 분위기가 정말 멋지세요. 아름다운 풍경, 멋진 사진, 자세한 후기 정말 감사드려요~ 잘 읽었습니다^^