登津寬寺(등진관사)

2022.05.03 11:21

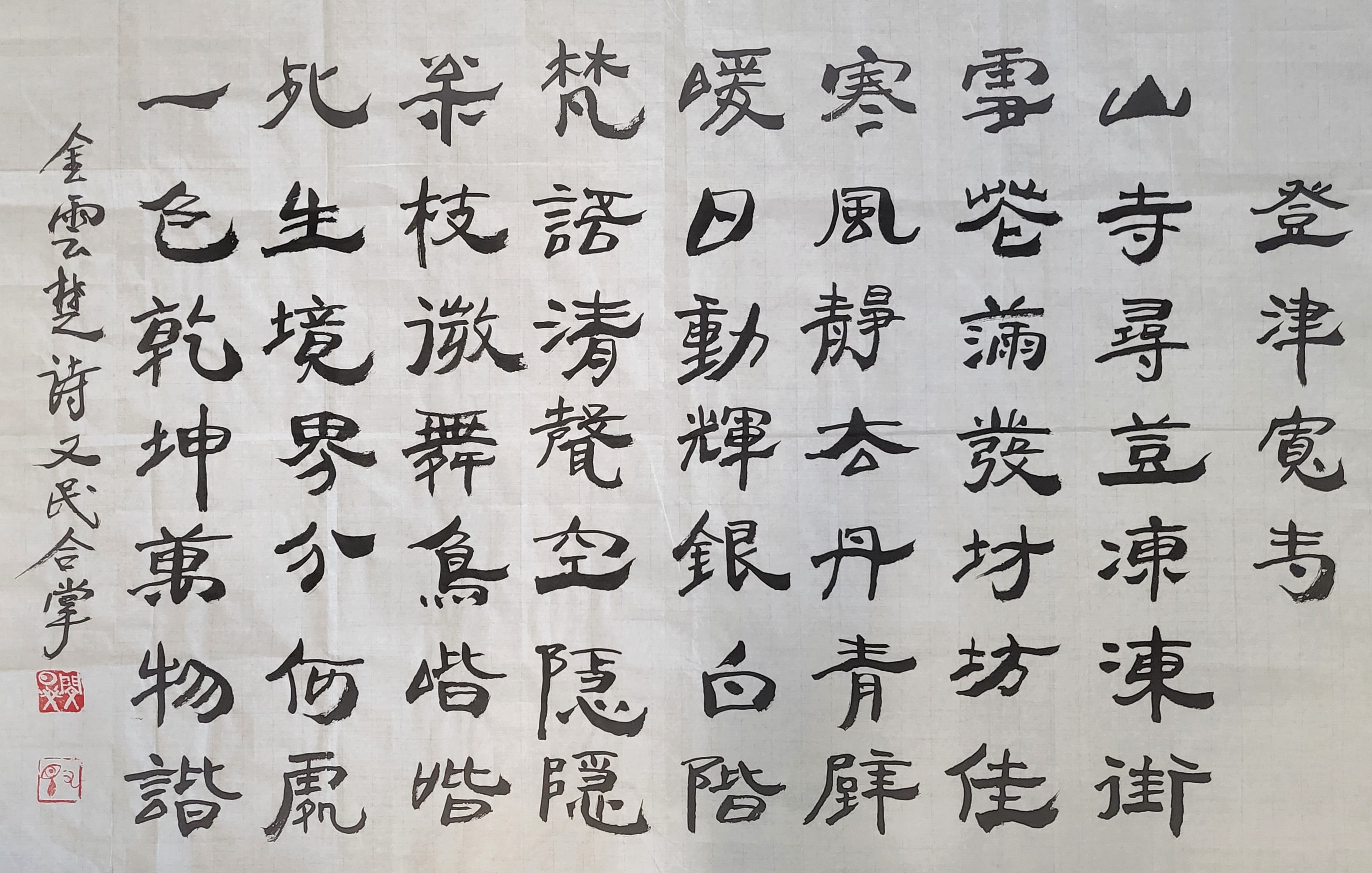

登津寬寺

山寺尋登凍凍街 (산사심등동동가)

雪花滿發坊坊佳 (운화만발방방가)

寒風靜去丹靑壁 (한풍정거단청벽)

暖日動輝銀白階 (난일동휘은백계)

梵語淸聲空隱隱 (범어청성공은은)

松枝微舞鳥喈喈 (송지미무조개개)

死生境界分何處 (사생경계분하처)

一色乾坤萬物諧 (일색건곤만물해)

산사 찾아 꽁꽁 언 길 오르려니

눈꽃이 만발하여 사방이 아름답네

찬바람은 고요히 단청 벽을 스쳐 가고

따스한 햇살이 눈 덮힌 섬돌에 빛나누나.

경 읽는 맑은 소리 은은히 울리는데

솔가지 가는 떨림에 새들이 지저귀네

삶과 죽음의 경계가 어디에서 갈리는가

천지 만물이 하나로 화합하는데.

조선시대 여류시인 김운초(金雲楚.1800~1857)가 지은 시이다.

글씨체는 예서 죽간체.

김운초의 본명은 김부용(金芙蓉). 운초는 그녀의 자로 300여 수의 시를 남겼다.

김운초는 본래 평안도 성천의 기생이었는데,

김이양(金履陽. 1775~1845)과의 아름다운 사랑 이야기가 전해온다.

함경도 관찰사, 이조, 호조, 예조, 병조의 판서를 역임한 김이양은 김운초의 시재를 인정하고 아꼈다.

운초(雲楚)라는 이름을 준 것도 김이양이었다.

당초 김이양은 자기의 많은 나이 때문에 김운초를 꺼려했으나,

김운초의

“뜻이 같고 마음이 통하면 나이가 무슨 상관입니까.

세상에는 30객 노인이 있는가 하면 80객 청년도 있는 법입니다”

라는 말에 그녀를 소실로 받아들였다.

시를 감상해 보자

시인이 겨울에 북한산 기슭의 진관사를 찾았다.

지금은 절 안까지 자동차가 들어갈 정도로 접근성이 뛰어난 곳이지만,

시인이 살던 시절에는 그야말로 산길을 힘들게 올라가야 하는 산사였다.

그 길을 가는 주위로 눈이 내려 설화(雪花)가 만발하여 아름답기 그지없다.

마침내 절에 도착하니 겨울바람이 잔잔히 불고,

대웅전을 오르는 섬돌에는 쌓인 눈이 빛나고 있다.

법당 안에서 스님이 경전을 읽는 소리가 은은하게 들려오고

솔가지가 바람에 가늘게 떨리자 그 위에 앉아 있던 새들이 지저귄다.

너무나 평화로운 정경이다.

법당, 그 안의 경을 읽는 스님, 눈이 쌓인 섬돌과 소나무, 그 위의 새들..

이 모든 것을 포함하여 천지 만물이 하모니를 이루어 하나의 세상을 연출하고 있다.

이쯤 되면, 생사의 경계가 있는 건지, 있다면 어디에서 갈리는지 굳이 살필 일이 아니다.

한 조각 구름이 피어나는 것이 삶이요(生也一片浮雲起),

마찬가지로

한 송이 눈이 내리는 것이 곧 삶이요,

그 눈이 녹아 소멸하는 것이 곧 죽음이다.

나고 죽음이 이럴진대 그 경계를 어디에서 찾으랴.

천지동근(天地同根)이요, 생사일여(生死一如)이다.

시인이 살았던 시절로부터 비록 오랜 시간이 흐르긴 했지만,

지금의 진관사, 그 중 특히 효림원(曉林院)의 창가에 앉아 밖을 내다보고 있노라면

한낱 촌부일망정 시인의 마음에 자연스레 공감을 하게 된다.

우리네 삶은 예나 지금이나 여여(如如)하다.

![mmexport1653545928229[1].jpg](http://mymins.com/./files/attach/images/70502/814/076/7ae46cca18c45a1980025b65bb28b1e8.jpg)

꽃잎이 내린다-15-두번째달.mp3 (궁 OST)

***2022년 작