全國 姓氏大會(지리산)

2010.02.16 11:23

全國 姓氏大會

金,李,朴의 세 姓氏야 워낙 흔하니 10명이 모인 곳에 그 姓을 가진 사람이 한 사람씩 있다 하여 이상할 것이 하나도 없으나, 나머지 7명의 姓氏가 제각각이라면 그야말로 흔하지 아니한 일일 것이다.

그것도 그 사람들이 전국에서 모였다면 또 모르겠는데, 사법연수원이라는 한 직장에 근무하는 교수들 중 산을 좋아하는 사람들로 국한된다면 그 우연성이 더욱 돋보이게 된다.

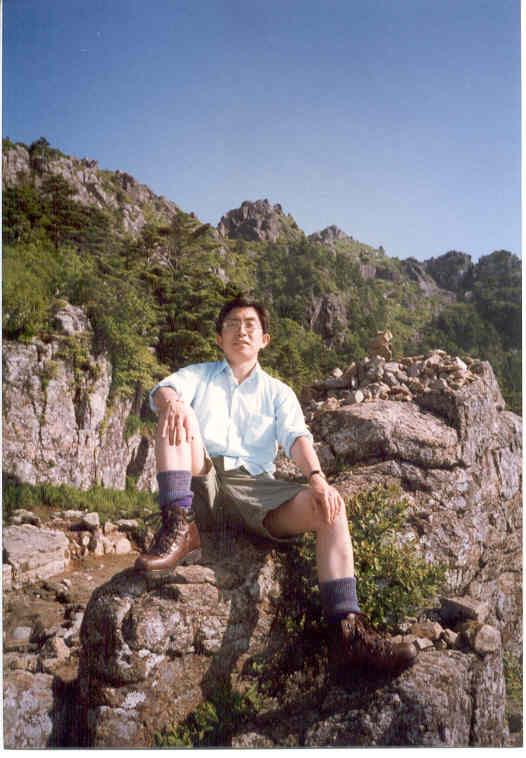

1997.6.14. 08:50

해발 1,915m의 지리산 天王峰에 오른 10명의 姓氏를 둘러보니 全國姓氏大會를 방불케 할 정도로 10人10色이었다. 尹형한, 金희옥, 申영철, 鄭대훈, 柳원규, 羅천수, 任승순, 李형하, 朴만, 閔일영---일부러 모으려 해도 쉽지 않을 각성받이였다.

봄으로 들어서면서부터 說往說來하던 지리산 山行이 지난 5월 9일 제 28기 사법연수생의 수학여행을 계기로 설악산 12선녀탕계곡을 다녀 온 후 구체화되어, 마침내 6.13. 18:00 壯途에 올라 10명의 참가자가 사천행 비행기에 몸을 실었다.

비행기 타고 등산을 가다니 이게 웬 호강이냐, 팔자가 한껏 늘어졌다'며 벌어진 입은 이번 산행의 인솔대장격인 朴만 교수님의 주선으로 마련된 저녁식사 자리에서 끝내 다물어지지 않았다. 논개(?)가 없어 아쉬울 뿐 晋州의 한우고기는 서울의 그것과는 天壤之差였다.

경상남도 산청군 사천면 중산리의 지리산계곡모텔에 여장을 풀고 나니 어느 새 밤 10시. 6월 중순인데도 싸늘한 寒氣가 온 몸을 엄습하지만, 소리 내며 흐르는 계곡물소리가 저 멀리 도회지에서 온 山客을 밖으로 불러낸다.

우리나라의 하늘에도 별이 있다는 것을 새삼 깨닫게 하는 深山幽谷이니, 이런 곳에서 뜬 눈으로 밤을 지샌들 어떠랴 하는 충동이 한 쪽에서 일건만, 내일 새벽 일찍 시작될 山行을 생각하고 한 시간 만에 아쉬운 자리를 털고 일어나야 했다.

연수원산악회 사무총장 任승순교수님의 기상나팔(?)소리에 맞추어 눈을 뜨니 아직 새벽 5시 전이다. 몇 시간 못 잤건만 피곤한 것을 모르겠다. 마음이 들떠서인가, 아니면 공기가 맑아서인가.

손님이라곤 우리 일행밖에 없는데, 이른 새벽 따끈한 밥을 등산객들에게 제공하는 주인장의 훈훈한 정이 고맙기 이를 데 없다.

모텔에서 순두류자연학습장까지는 봉고차로 이동하고 거기서부터 본격적인 산행이 시작된다. 대략 해발 900m쯤 되는 지점이다.

출발시각은 05:50.

출발지점의 도로는 분명 고속도로였는데, 5분이 지나고, 10분이 지나며 高度가 높아짐에 따라 고속도로가 국도로, 국도가 지방도로, 지방도가 골목길로 바뀐다. 30분도 못 걸었는데 땀이 비 오듯 하고 숨이 찬다. 이번 산행에 대비하여 새로 산 등산화도 아직은 불편하다.

1차 휴식을 알리는 朴만교수님의 목소리가 너무 반갑다. 初場에 왜 그리 빨리 가냐고, 조금 천천히 걷자고 하였다가, 申영철교수님으로부터 핀잔을 들었다. 지금 朴만교수님은 한껏 천천히 가고 있는 중이란다.

이 일을 어쩌나, 참새가 겁도 없이 황새를 따라나섰다가 가랑이 찢어질 판이다. 꼼짝없이 죽었구나 했는데, 웬 걸, 죽으라는 법은 없나 보다. 다 먹고 살자고 하는 짓인데 쉬엄쉬엄 천천히 가자며 尹형한교수님이 거든다. 세상에 이렇게 고마울 데가.

總長의 직책상 맨 뒤에 서는 任승순교수님을 포함하여 셋이서 後尾 대열을 형성했다. 얼마 후에는 金희옥교수님도 합류했다.

놀라운 사람은 李형하교수. 다른 사람들이야 평소에도 열심히 산에 다니는 베테랑들이니 그렇다 치고, 가 본 산이 별로 없다는 李교수가 계속 선두그룹에 끼는 데는 할 말이 없다. 사람 기죽일 일 있나? 白髮이 성성한 사람이 이쯤 되면 表裏不同이다.

해발 1,500미터 쯤 되는 곳에 다다르니 法界寺가 길손의 소매를 붙든다. 5세기 초 신라 진흥왕 때 창건된 절이다.

남한에서는 제일 높은 곳에 있다니, 이 곳이 세속과의 경계지점인가 보다. 그래서 이름하여 法界인가? 그러면 이제부터는 부처님 품 안으로 들어가는 것인가. 이런저런 상념은 접어 두고, 산행을 무사히 끝낼 수 있게 해달라는 극히 세속적인 發願을 하고 부처님께 하직인사를 드렸다.

여기까지 오는데도 입에서 단내가 나는 판인데, 이제부터 본격적으로 험한 길이 시작된다는 金희옥교수님의 엄포에 그만 기가 죽고 만다. 그렇다고 다시 내려 갈 수도 없는 일. 죽으나 사나 前進이다.

가다 쉬고 가다 쉬고를 반복하며 얼마를 걸었을까, 저 멀리 시커먼 바위로 된 봉우리 위에서 누군가 손을 흔든다.

원, 세상에! 鄭대훈교수님이 어느 결에 天王峰 정상에 올라 있다. 그동안 술도 자제하고 한약을 복용한 보람이 있나 보다. 그 정력이 부럽다. 하지만, 쉬어 가는 거북이와 뛰어 가는 토끼를 어찌 비교하리오.

天王峰 바로 밑 해발 1,850m의 바위틈에서 솟아나는 샘물, 천왕샘은 그 옛날에는 정녕 신선이나 마셨을 법하다. 이런 물을 일컬어 甘露水라 하려나.

進軍의 북소리를 울린 지 정확히 3시간이 지난 08:50. 드디어 더 이상 오를 곳이 안 보인다. 정상에 선 것이다. 그래, 제주도를 제외한 남한에서 제일 높은 곳에 선 것이다. 全國姓氏大會를 하기 위해서(?).

10개 姓氏에 연수원의 또다른 稀姓인 賈,秋,睦,盧,具,愼,文,田,石 등의 姓氏가 합쳐지면 錦上添花이리라. 이들 姓氏가 화합하면 통일도 멀지 않을 텐데, 10개 姓氏는 고사하고 三金氏로 인해 四分五裂된 나라꼴을 생각하면 가슴이 답답할 뿐이다.

天王峰 정상임을 알리는 돌비석의 뒷면에 '韓國人의 氣像, 이 곳에서 발원하다'고 씌어 있는 글귀가 시선을 끈다. 나는 이제껏 太白山 神檀樹에서 발원한 줄 알았더니만....

天王峰이 높기는 높은가 보다. 박만교수님의 휴대폰으로 집집마다 御夫人께 登頂신고를 하는데 안 되는 집이 없으니 말이다.

天王峰에 올라 보니 지리산이야말로 어머니의 품안 같다는 말이 실감 난다. 3개도 6개군에 걸친 이 육중한 산은 우리의 근대사에 있어서는 골골이 애환이 서린 곳이다.

이념의 대립 속에 아버지와 아버지 형제분들이 희생된 尹형한교수님 집의 이야기는 듣는 이로 하여금 절로 숙연해지게 한다. 찾아오는 이의 신분, 지위, 색깔을 묻지 않고 누구나 받아들이는 저 거대한 산의 포용력을 인간이 배울 길은 없는 것일까?

지리산의 정기를 丹田 깊이 들이마셔 쇠잔해진 기운을 겨우 회복시키고 있는데, 무엇이 그리도 급한지 정상에 올라 아직 30분밖에 안되었건만 인솔대장께서 下山을 재촉한다.

天王峰에서 七仙溪谷을 따라 내려가는 하산길은 무려 16Km란다. 아, 불쌍한 내 다리!

어제 타고 온 비행기가 혹시 안 지나가나 하고 하늘을 쳐다보지만, 무심한 一片浮雲만이 한가로이 떠 있을 뿐이다. 그래, 본래 삶이란 것이 한 조각 구름이 피어나는 것과 진배없는 것 아닌가(生也一片浮雲起).

좋다, 가자. 가다 보면 끝이 나오겠지. 그나저나 無情하기도 해라, 올라올 때 동행하였던 金희옥교수님께서 하산길에서는 작심을 한 듯 선두에 나서는가 싶더니 어느 새 안 보인다. 예의 鄭대훈교수님은 말할 것도 없고 柳원규교수님까지 합세하여 뛰는 듯, 나는 듯 가물가물 멀어져 간다. 지리산타잔이 따로 없다.

설악산의 十二仙女湯 계곡과 지리산의 七仙 계곡을 합치면 19명의 仙女가 이 땅에 사는 셈인데 정작 仙女는 18명이란다. 이유인 즉 1명의 仙女가 두 곳을 왔다 갔다 한다나(소위 ‘따블“을 뛴다나).

朴만교수님의 해박한 설명을 듣고 혹시나 하여 둘러보지만, 아무리 눈을 씻어도 피곤한 다리를 주물러 줄 仙女는 보이지 않는다.

하지만 꿩 대신 닭이라고 하지 않던가. 仙女들이 노닐던 곳에 발을 담그면 될 일이다. 이왕 後尾에 처진 마당이고, 서울 가는 기차표는 총장이 가지고 있겠다, 尹형한교수님과 任승순 총장, 그리고 나는 어느 無名의 폭포 밑 沼에 발을 담그기로 했다.

그런데, 말 타면 경마 잡히고 싶어 한다던가, 발을 담그니 다리를 담그고, 다리를 담그니 무릎을 담그고, 결국은 온 몸을 물 속에 다 담그는 지경에 이르렀다.

오뉴월 炎天인데도 물이 왜 그리도 찬지 1분을 견디기 어렵다. 이쯤에서 어찌 時調 한 수가 없을쏜가. 南冥 선생의 흉내를 내 본다.

頭流山 七仙水를 예듣고 이제 보니

桃花 뜬 맑은 물에 山과 人이 겹치누나.

아해야 武陵이 어디뇨 나는 옌가 하노라.

仙女의 精氣가 다리로 옮겨졌음인가, 이후의 발걸음은 한동안 나는 듯이 가벼웠다. 50Km가 넘는 지리산 종주길을 하루에 주파하는 道士들도 있다지만, 20여Km의 이번 山行도 나에게는 실로 '머나 먼 旅程'이다.

下山을 끝내고 18:30 남원역에서 서울행 새마을호에 몸을 실었을 때는 몸이 솜뭉치처럼 구겨졌지만, 드디어 未知의 산-지리산, 그 중에서도 天王峰을 정복하였다는 뿌듯함이 스멀스멀 피어오른다.

1년에 한 번이라도 天王峰에 오를 수 있다면 복 받은 사람임에 틀림없다는 어느 교수님의 말씀이 너무나 지당하게 들린다. 그만큼 건강하여야 하고, 그만큼 여유가 있어야 하니 말이다.(1997. 6. 17.)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 20 |

댕기동자는 어디에(지리산,청학동)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10514 |

| 19 |

비가 온다, 오누나(雨來兮,來兮)(기기암)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 7183 |

| 18 |

山頂에서 수박을 먹고(계룡산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10971 |

| » |

全國 姓氏大會(지리산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 6483 |

| 16 |

리본에 웃고, 리본에 울고(조령산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9907 |

| 15 |

사람이 제 아니 오르고(소백산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 9419 |

| 14 |

罪와 罰(태백산)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 10401 |

| 13 |

2,092, 鳥主의 위대한 탄생(조주봉)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 11672 |

| 12 | 새 천년의 미소(경주문화엑스포) | 범의거사 | 2010.02.16 | 10344 |

| 11 |

南道紀行(해남, 강진, 보길도)

| 범의거사 | 2010.02.16 | 7105 |