地爐(지로)

2018.12.14 14:20

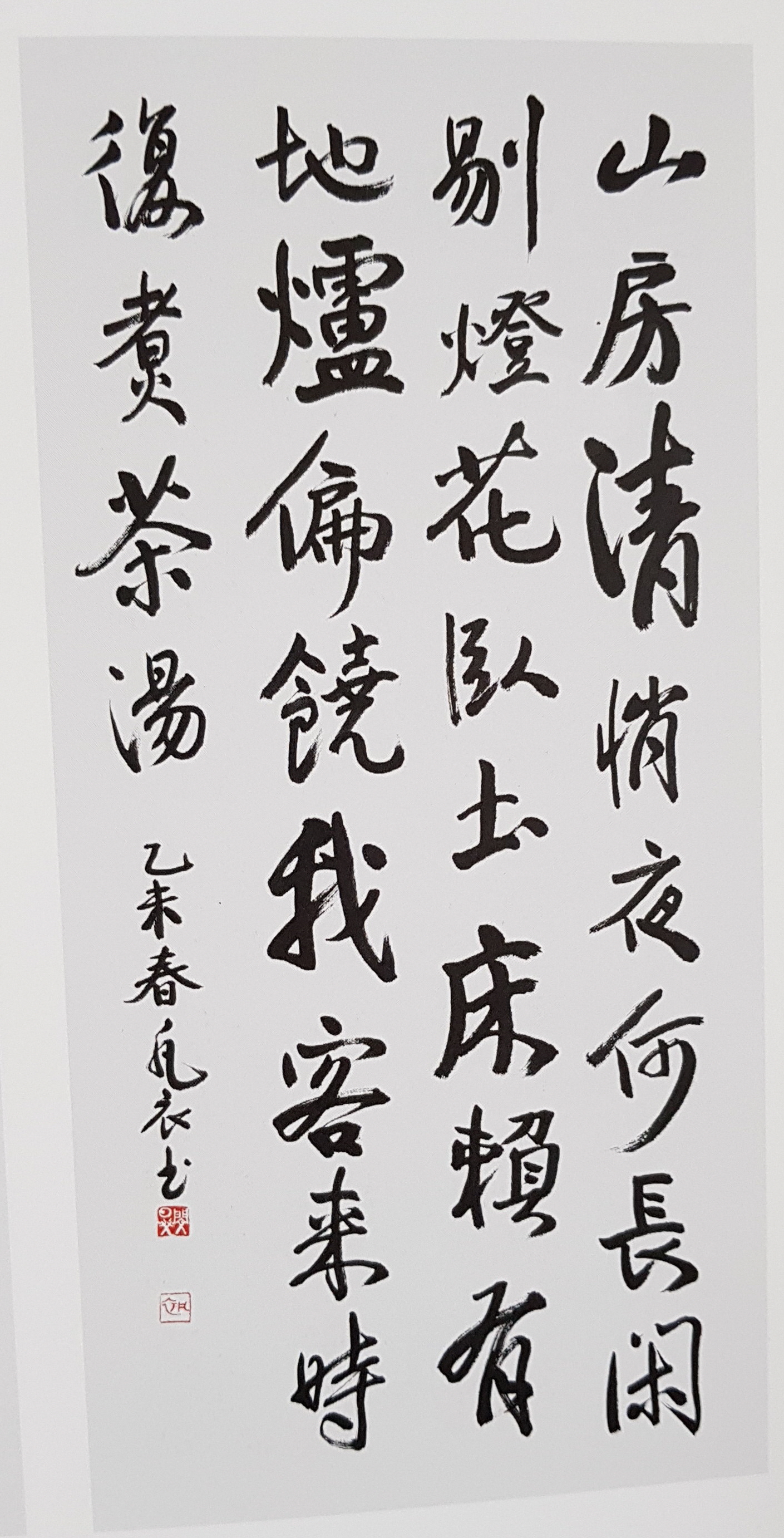

山房淸悄夜何長(산방청초야하장)

閑剔燈花臥土床(한척등화와토상)

賴有地爐偏饒我(뇌유지로편요아)

客來時復煮茶湯(객래시부자다탕)

소슬한 산방의 밤 어찌 이리 길단말가

무심히 등불 돋우고 흙 침상에 눕는다오

흙화로 있으니 내 곁이 푸근하고

어쩌다 객이 오면 다시 차를 끓인다네

梅月堂 金時習(매월당 김시습)의 시 "地爐(지로)"이다.

어느 겨울 깊은 산속 오두막에 밤이 깊었다. 외롭기도 하고 춥기도 하다. 얼른 날이 밝으면 좋겠는데 왜 이리도 밤이 길단 말인가. 하릴없이 호롱불을 돋우고 침상에 드러눕는다. 날씨가 차긴 하지만, 불을 지핀 화로를 옆에 두었더니 따뜻한 온기가 감싼다. 마음이 한결 푸근해 진다. 이 깊은 산중에 객이 찾아올 리 없지만, 그래도 혹여 누군가 오면 차를 끓여 대접해야겠다.

수양대군이 단종을 몰아내고 왕위를 찬탈하는 모습을 본 김시습은 세상을 등지고 떠돈다. 약육강식의 험한 시정(市井)으로부터 멀리 벗어나기에는 깊은 산속이 제일이다. 그런데 겨울이 되니 춥고 외롭다. 흙화로를 하나 구해 옆에 두니 지낼 만하다.

이 산중에 누가 오랴만, 有朋이 自遠方來하니 不亦樂乎아라(유붕이 자원방래하니 불역낙호아. 벗이 있어 멀리서 찾아오니 어찌 아니 기쁠쏘냐), 혹시 벗이 찾아오거든 흙화로에 차를 끓여내리라.

*2015년 작

흰 도포자락 여미고

냇가 정자에서 차를 끓이며

시를 읇는 선비의 모습이 오버랩 됩니다.

차를 달이는 걸 보고

어찌 금방 옛 시 귀절을 읇조릴 수 있는지.,

근디 煮茶湯 이라고 하면

차로 탕을 끓여 국으로도 먹는다는 건가요?