과유불급(過猶不及)(순창 용궐산)

2021.11.18 22:51

과유불급(過猶不及)

전북 순창에 있는 용궐산(龍闕山)을 다녀왔다.

올 3월에 산 중턱 절벽에 잔도(棧道)를 설치하여 하늘길을 조성하였다는 신문기사(문화일보 2021. 6. 10.자)를 보고 한번 가봐야겠다고 생각한 후 차일피일 미루다가 히말라야산악회의 가을 산행지로 정하고 길을 나섰다.

2021. 11. 6.(토)의 일이다.

[문화일보 2021. 6. 10.자]

서울에서 약 270km 떨어진 먼 곳을 단풍철의 주말에 다녀오려니 서둘러야 했고, 그래서 밤잠을 설치고 새벽 5시 30분에 길을 나선 보람도 없이 11시 30분이 되어서야 용궐산 치유의 숲 산림휴양관 주차장에 도착했다. 중간에 예기치 못한 돌발상황으로 30분 지체된 것을 제외하더라도 무려 5시간 30분 걸린 셈이다.

코로나19로 오랫동안 발이 묶였다가 11월 들어 ‘더불어 코로나(With Corona)’가 시작되자 보상심리가 발동하여 너나없이 길로 나선 까닭에, 고속도로가 결코 고속도로가 아니었기 때문이다.

[용궐산의 위치]

용궐산(龍闕山),

해발고도가 646.7m인 산이니 그리 높은 산은 아니다. 이름이 당초에 용녀산(龍女山)이었다고 하는데, 언제부터인지 용골산(龍骨山)으로 불려오다가 인근 주민들의 끊임 없는 청원이 받아들여져 2009년 4월에 공식적으로 ‘용이 거처하는 산’이라는 의미의 ‘용궐산(龍闕山)’으로 바뀌었다.

이 산은 무엇보다도 섬진강 상류가 휘돌아가고 있어 산에서 내려다보는 경치가 빼어나지만, 이 산을 전국적으로 유명하게 만든 것은 바로 올봄에 산 중턱 바위 절벽에 잔도(棧道)를 설치하여 조성한 ‘하늘길’이다.

용궐산은 사실 그동안 ‘100대 명산’에는 명함을 내밀지도 못하는 그런 산의 처지였다. 해발 646.7m의 높이는 우리나라에서 흔하디흔한 산의 하나일 뿐이다. 거대한 용이 산의 밑동을 휘감은 듯한 기운을 뿜어내는 비경을 품고 있다지만, 그것이 산 서남쪽의 길이 아예 없는 가파른 암벽 쪽에 몰려있다 보니 사람이 접근할 수 없었고, 그 결과 항간에 잘 알려지지 않은 것이다.

[용궐산 전경. 순장군 자료사진]

그런데 바로 그런 곳에 길이 새로 생겼으니 이름하여 ‘하늘길’이다. 그냥은 도저히 오를 수 없는 거대한 암벽에 쇠기둥을 박아 나무 데크(deck)를 설치한 것이다. 그 길이가 무려 540여 미터.

그 모습이 산의 이름인 용궐산에 걸맞게 마치 비상을 위해 꿈틀거리는 용을 연상케 한다. 그래서 산 정상까지 오르지 않고 하늘길까지만 다녀와도 멀리 용궐산을 찾은 값을 한다.

[하늘길의 전모. 한국관광공사 자료사진]

하늘길의 인기가 치솟으면서 산행 들머리에 있는 치유의 숲 주차장은 늘 만원이다. 진입로가 좁아 주말에는 차가 들어가지도 나오지도 못하는 일이 벌어지기도 한다. 관광버스 같은 대형차는 아예 출입을 금하고 있을 정도이다. 우리 일행은 마침 주차장의 한 자리가 비어 있어 주차의 수고를 더는 행운을 누렸다.

[주차장 모습]

치유의 숲 주차장에서 산림휴양관 오른쪽 옆으로 난 길로 접어들면 ‘용궐산 하늘길’ 이정표가 바로 나온다. 등산로가 시작되는 것이다. 거대한 암벽 아래로 난 이 등산로에는 하늘길 시작점에 도달하기 전까지 시종일관 커다란 돌이 깔려 있다. 도중에 고개를 들어 암벽의 벼랑을 바라보노라면 용궐산이라는 선입견 때문일까, 그 벼랑이 마치 용의 등이나 옆구리처럼 느껴진다.

이 길은 대체로 경사가 심한 계단의 형태이다. 하늘길을 조성하는 과정에서 이 길도 함께 만든 것인데, 그 작업이 꽤나 힘들었을 것 같다. 종사자들의 노고를 치하하지 않을 수 없다.

[돌계단 등산로]

가쁜 숨을 몰아쉬며 돌계단을 40여 분 오르면 마침내 하늘길을 만나게 된다. 이 하늘길은 비록 중국의 유명 관광지 높은 산에 있는 잔도들처럼 아슬아슬하지는 않지만, 그래도 거의 수직으로 보이는(실제로는 5-60도 정도) 암벽에 매달린 기분을 들게 한다. 고소공포증이 있는 사람은 아마도 공포감에 사로잡힐지도 모른다.

[하늘길]

이 하늘길은 무엇보다도 한 발 한 발 오를 때마다 펼쳐지는 풍광이 감탄을 자아내게 한다. 굽이굽이 이어지는 산들과 그 사이로 유장(悠長)하게 흐르는 섬진강 상류의 모습은 한 폭의 동양화 그 자체이다.

[하늘길에서 내려다본 경치]

이 하늘길의 중간중간에서는 암벽에 새겨 놓은 고사성어[예컨대, ‘谿山無盡(계산무진)’, ‘知者樂水 仁者樂山(지자요수 인자요산) 등]’를 여럿 발견하게 된다. 그 옆에는 글의 내용과 서체(書體)를 자세히 해설한 안내판도 있다.

하늘길을 조성한 순창군청의 산림과장이 낸 아이디어라는데, 앞으로도 용궐산의 산책로와 등산로 곳곳에 있는 바위에 고사성어를 더 새겨 ‘용궐산 고사성어길’이라는 걷기 길을 세상에 선보일 예정이라고 한다.

[谿山無盡(계산무진)]

그러나 무지렁이 한양나그네의 눈에는 그게 그리 좋아 보이지 않으니 어쩌랴. 어쩌다 한두 군데 새겨 넣은 것은 애교로 보아줄 수도 있으나. 명소의 바위에 줄줄이 글씨를 새겨 넣는 것은 북쪽의 김씨 왕조에서나 하는 일 아닐까.

용궐산은 하늘길을 조성한 것만으로도 족하다. ‘고사성어길’은 그로 인해 얻는 것보다는 자연훼손의 폐해가 더 크지 않을까 싶다. 인간사는 매사 과유불급(過猶不及)이다.

하늘길이 끝나는 곳에서 용궐산 정상으로 오르는 등산로가 다시 시작된다. 이정표에는 누군가가 검은색 싸인펜으로 정상까지 2km임을 알리는 표시를 해 놓았다.

[하늘길 끝의 이정표]

사실 이 이정표가 세워진 곳에서 발길을 돌리는 사람들이 많다. 하늘길의 끝까지 왔으니 더 이상 오를 것 없이 돌아간다는 것이다. 그러나 멀리 한양에서 온 나그네에게는 해당하지 않는 이야기다. 일부러 마음먹고 이 산에 왔으면서 어찌 정상을 안 오르랴. 잘 간다고 서두를 일도 아니지만 못 간다고 그만둘 일도 아니다.

일찍이 남파(南坡) 김천택(金天澤)이 설파하지 않았던가.

잘 가노라 닫지 말며 못 가노라 쉬지 마라

부디 긋지 말고 촌음(寸陰)을 아껴 쓰라

가다가 중지 곧 하면 아니 감만 못하니라

정상까지는 계속 오르막이다. 경사가 만만치 않을 뿐만 아니라 바위를 넘고 또 넘어야 하는 곳이 많아 땀깨나 흘려야 한다. 정상까지 걸리는 시간은 한 시간 남짓이다.

그 중간에 날아갈 듯 세워놓은 정자가 산객을 반긴다. 최근에 세운 것으로 보이는 비룡정(飛龍亭)이다. 그 이름이 용궐산에 있는 정자답다. 다만, 정자는 무릇 고색창연해야 그 한구석에라도 엉덩이를 걸치고 쉬어갈 생각이 드는 법인데, 이 정자는 너무 새것의 티가 나 그냥 지나쳤다. 일모도원(日暮途遠)이라, 갈 길은 먼데 시계바늘이 이미 12시 30분을 넘어서고 있었던 것도 또 다른 이유이다.

[비룡정]

봉우리를 넘고 넘어 가쁜 숨을 몰아쉬며 허위허위 달려왔건만, 눈앞에 서 있는 이정표는 야속하게도 앞으로도 700m를 더 가야 정상이란다. 더구나 이어지는 암릉의 험한 등산로가 촌부를 질리게 한다. 두 발로는 안 되고 두 손까지 동원해야 오를 수 있는 구간이 수시로 나타난다.

[암릉 등산로]

하늘길도 만드는 마당이니 이런 곳에는 철계단을 설치하는 게 낫지 않을까 했더니, 오강원님이 그렇지 않다고 하신다. 능력이 되는 사람만 오르면 되지 굳이 철계단을 설치하여 자연을 훼손할 것은 아니라고 하신다.

언즉시야(言則是也)라, 옳은 말씀이긴 한데, 워낙 험하여 안전사고의 위험도 있는지라 필요 최소한의 범위 안에서 설치하는 게 어떨까 싶다.

등산로가 이렇듯 험한 대신 이따금 나타나는 쉬어갈 만한 곳에서 바라보는 경치는 역시 일품이다. 산에서는 땀 흘려 투자하면 그만큼 얻는 게 있는 법이다.

[정상 가는 길에서 본 경치]

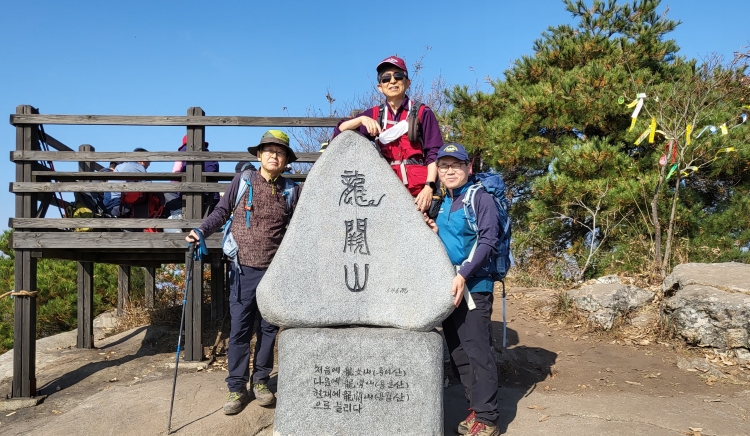

산행 시작 2시간 만에 정상에 도착했다. 한자 전서체(篆書體)로 ‘龍闕山’이라고 쓰고 그 밑에 ‘처음에 龍女山(용여산) 다음에 龍骨山(용골산) 현재에 龍闕山(용궐산)으로 불리다’라는 글이 새겨진 받침돌을 괸 커다란 표지석이 나그네를 반긴다. 처음 이곳에 살던 용녀(龍女)가 어디론지 가버린 후 용의 뼈(龍骨)만 앙상하게 남았다가, 이제는 용이 다시 돌아와 대궐(闕) 같은 집을 짓고 살고 있는 것일까.

표지석에는 높이가 646m로 적혀 있다. 0.7m는 어디로 갔을까. 이름 있는 여느 산의 정상과 마찬가지로 인증사진을 찍는 사람들로 붐빈다.

[용궐산 정상 표지석]

그런데 이건 뭔가? 표지석 뒤로 전망대로 보이는 좌대가 설치되어 있고, 등산객들이 그곳에 빼곡하게 앉아 점심식사를 하고 있었다.

아니, 전망대를 설치하려면 정산 표지석의 아래 적당한 공터에 설치할 일이지, 어쩌자고 바로 표지석 뒤에다... 이쯤 되면 표지석이 전망대의 한낱 간판에 지나지 않게 된다는 것을 모르나. 주변 풍광을 한눈에 조망할 수 있는 전망대를 설치하겠다는 과욕이 부른 참사가 아닐까 싶다. 이 또한 과유불급(過猶不及)이다.

이제껏 수많은 산을 다녔지만 이런 모습은 처음 본다. 다른 사람들은 좋다는데 촌자가 공연히 까탈을 부리는 걸까. 차라리 그렇다면 좋겠다.

표지석과 전망대에 실망한 발걸음을 옮겨 민생고를 해결할 곳을 찾았다. 표지석을 지나 반대편으로 3분여 걸었을 무렵 볼품없이 자그마한 표지석이 또 하나 나타났다. 놀랍게도 그것에도 ‘龍闕山’이라고 적혀 있고, 높이가 646.7m라고 되어 있다.

마침 지나가던 한 분이 이곳이 진짜 정상이라고 한다. 방금 전에 본 표지석에서 사라졌던 0.7m가 선명하게 되살아난 것을 보니 정녕 진짜 정상이 맞는 듯하다. 비록 볼품없이 작고 허접하기까지 한 표지석일망정, 전망대의 간판 역할이나 하는 앞의 표지석보다는 훨씬 정겹게 다가온다.

[진짜 정상 표지석]

이 진짜 표지석에서 가까운 아래쪽의 양지바른 곳에서 늦은 점심식사를 하고 하산길에 올랐다. 촌자를 비롯한 산객들의 등산 원칙 중 하나가 올라간 길을 되돌아 내려가는 것을 가능한 한 피하는 것인데, 이날은 그냥 온 길로 되돌아갔다. 하늘길의 아름다운 정취를 하산하면서 다시 한번 즐기려 하였던 것이고, 과연 그 기대에 어긋나지 않았다. 하산을 끝내고 시계를 보니 오후 3시 40분. 산행에 대략 4시간 걸린 셈이다.

용궐산 산행에서 덤으로 즐길 수 있는 것이 섬진강 풍경 감상이다. 산행 중에 산 위에서 내려다보는 풍경 말고, 하산 후 섬진강으로 내려서서 강의 복판으로 가 그곳에서 접하는 풍광이 또한 일품이다. 전술한 용궐산 주차장이 바로 강가에 있는지라 강으로 쉽게 내려설 수 있다. 한여름에는 어떨지 모르겠으나, 지금은 상류답게 물이 깊지 않고 강을 건너는 돌다리가 놓여 있어 강 가운데로 접근할 수 있는 것이다.

[섬진강에서]

이곳에 올 때 걸린 시간을 생각하면 서울로 돌아갈 길이 바쁘지만, 참새가 방앗간 앞을 어찌 그냥 지나치랴, 강 복판으로 들어섰다. 역시 기대한 대로 멋진 경치가 기다리고 있었고, 돌다리에 주저앉아 산행에 지친 다리를 달래는 것으로 쉽지 않았던 일정의 마무리를 장식했다.

이후의 귀경길은 4시간 걸렸다.(끝)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 183 |

아, 캐나디안 로키!(산과 호수의 나라)(往加巖山傳)

[19] | 우민거사 | 2022.09.17 | 2162 |

| 182 |

왕기(王氣)가 뿜어져 나오니(발왕산)

[2] | 우민거사 | 2022.07.22 | 829 |

| 181 |

주왕(周王)은 어디에(주왕산)

[4] | 우민거사 | 2022.07.14 | 966 |

| 180 |

나를 만나는 길(5월의 산사)(화엄사, 구층암, 천은사, 반룡사, 백흥암, 선암사, 불일암, 송광사)

[4] | 우민거사 | 2022.06.22 | 1028 |

| 179 |

선비의 고장을 가다(안동 병산서원, 하회마을, 봉정사)

[4] | 우민거사 | 2022.06.06 | 1075 |

| 178 |

고난의 행군(포천 국망봉)

[2] | 우민거사 | 2022.05.11 | 2062 |

| 177 |

우면산을 매양 보랴, 다른 산도 가자스라(우면산, 인왕산, 안산)

[2] | 우민거사 | 2022.04.03 | 936 |

| 176 |

눈(雪) 덮인 봉우리(峰)는 어디에(설봉산)

[2] | 우민거사 | 2022.01.17 | 1157 |

| 175 |

소(牛)의 귀(耳)를 찾아서(도봉산 우이암)

[5] | 우민거사 | 2022.01.09 | 1590 |

| » |

과유불급(過猶不及)(순창 용궐산)

[2] | 우민거사 | 2021.11.18 | 935 |