아, 캐나디안 로키!(산과 호수의 나라)(往加巖山傳)

2022.09.17 23:02

아, 캐나디안 로키!

---산과 호수의 나라

느닷없이 전 세계를 강타한 코로나19로 인해 2년 반 넘게 묶여 있던 해외여행의 발길이 올여름 마침내 다시 열렸다. 본래 계획대로라면 아프리카의 킬리만자로를 찾아야 하지만, 아직은 위험부담이 따르는지라 방향을 바꿨다. 후순위로 밀려 있던 캐나디안 로키(Canadian Rocky)가 그 자리를 차지했다.

그동안 히말라야와 알프스를 몇 번씩 가면서도 이상하게도 캐나디안 로키와는 인연이 없었다. 이곳이 전 세계의 유명 관광지 중 특히 풍광이 빼어나기로 손꼽히는 곳 중의 하나임에도 말이다.

산행은 트레킹 위주로 다니고, 단순 여행은 문화탐방 위주로 하다 보니, 캐나디안 로키는 아무래도 관광의 이미지가 강한 곳이라 우선순위에서 밀려났던 것이다. 그러나 이번에 비로소 갔다 오고 나서 그것이 오산이었음을 깨닫게 되었다. 그곳은 단순 관광지가 아니라 그 이상의 곳이었다.

로키산맥,

아시아의 히말라야, 유럽의 알프스, 남미의 안데스와 더불어 세계를 대표하는 산맥으로, 중고등학교 시절부터 익히 들어온 이름이다. 캐나다의 브리티시컬럼비아주에서 미국의 뉴멕시코주까지 남북으로 무려 4,800km에 걸쳐 뻗어 있는 이 산맥은 북미대륙의 등허리에 해당한다.

이 산맥의 캐나다 부분(1,600km)을 흔히 ‘캐나디안 로키(Canadian Rocky)’라고 부른다. 위도가 높은데다 산이 높다 보니 캐나디안 로키에는 봉우리마다 만년설이 쌓여 있지 않은 곳이 없을 정도다. 그 때문에 빙하가 밀려 내려가며 땅을 깎아 만든 빙식(氷蝕) 지형과 그곳에 빙하 녹은 물이 고여 만들어진 맑고 깨끗한 에메랄드빛 빙하호를 곳곳에서 볼 수 있다.

높은 설산(雪山)과 맑은 호수, 이것들이 바로 캐나디안 로키의 상징이 아닐까.

임인년(壬寅年)의 한여름에 찾은 캐나디안 로키는 한마디로 말해, 이제껏 트레킹을 다녀온 히말라야, 알프스, 파타고니아, 돌로미테, 밀포드... 이 모든 것을 합쳐 놓은 최고의 트레킹 지역이었다. 역시 백문(百聞)이 불여일견(不如一見)이다. 그 감상을 "왕가암산전(往加巖山傳)"으로 남겨본다.

이번에도 혜초여행사가 마련한 캐나디안 로키 트레킹 프로그램(8박9일)에 참여했다. 참여자는 부부 동반 6쌍과 촌부 일행 4명을 합하여 총 16명이다.

2022. 7. 24.(인천공항-->캘거리. 캔모어)

캐나다로 출국하는 날, 코로나가 창궐한 후로는 평소 방배역에서 30분 간격으로 출발하던 공항버스가 5시간 간격으로 다닌다는 것을 뒤늦게 알았다. 그래서 부리나케 택시로 2호선 홍대입구역까지 가서 공항철도를 타고 인천공항으로 갔다. 이제는 황혼으로 접어든 나이 탓에 무거운 캐리어를 끌고 그렇게 이동한다는 게 쉬운 일이 아니었다.

해외여행 성수기인 한여름의 일요일 오후 3시, 어렵사리 도착한 인천공항은 썰렁함 그 자체였다. 해외여행이 다시 활기를 찾았다는 언론 기사와는 영 다른 모습이었다.

수많은 여행사 카운터가 몰려 있는 코너에는 촌부가 이용할 혜초여행사만 나와 있었다. 여행업계를 강타한 코로나의 여파가 실로 심각한 수준임을 실감하는 순간이다.

[인천공항 내부의 텅 빈 모습]

[인천공항 내부의 텅 빈 모습]

오후 5시 45분 출발 예정이던 밴쿠버행 캐나다 항공(Air Canada)이 한 시간 늦게 출발했다. 외국 가는 비행기는 어느 나라 항공사든 제 시각에 출발하는 것을 보기가 쉽지 않다. 게다가 대부분 늦는 이유를 설명하지 않으니 승객들만 속을 끓인다. 이 갑(甲)·을(乙) 관계가 언제나 바뀔까. 아니 도대체 그럴 날이 올까.

흥미롭게도 밴쿠버행 비행기가 아시아나 항공, 싱가포르 항공도 같은 시각에 출발하는데, 이들 또한 마찬가지로 출발이 지연되었다. 무슨 사연이 있는 걸까.

[인천-밴쿠버 항공노선 개념도]

[인천-밴쿠버 항공노선 개념도]

9시간 10분에 걸쳐 8,200km를 날아 캐나다의 밴쿠버에 도착했다(현지 시각으로 낮 12시). 비행노선도를 보면 예상과 달리 캄차카반도와 알래스카 상공을 지나는 것이 아니라 일본 상공을 지나 북태평양을 가로질러 간다. 러시아가 우크라이나를 침공하여 전쟁이 발발한 까닭에 러시아 상공을 비껴가는 것은 아닌지 모르겠다.

밴쿠버공항은 인천공항과는 달리 사람들로 북적였다. 국내선과 국제선을 가릴 것 없이 다 그랬다. 듣던 대로 이곳 사람들은 코로나에 크게 구애받지 않고 돌아다니는 듯하다. 그나마 공항이어서 그런지 마스크는 많은 사람들이 착용하고 있었다.

[밴쿠버 공항의 내부 모습]

[밴쿠버 공항의 내부 모습]

밴쿠버에서 캐나다 입국 절차를 밟았다. 미국만큼은 아니어도 이곳 역시 입국 절차가 까다롭고 만만디다. 새삼 인천공항을 떠올린다. 입국 절차를 마치고 캘거리행 비행기로 갈아탔다. 캘거리까지는 1시간 30분 걸린다.

밴쿠버는 로키산맥의 서쪽이고 캘거리는 동쪽이다. 따라서 밴쿠버에서 캘거리를 가려면 로키산맥을 횡단해야 한다. 자연스레 하늘에서 로키산맥을 내려다볼 수 있다. 그 모습이 실로 장관이다. 깎아지른 듯한 험준한 산들이 눈을 뒤집어쓰고 있고, 그 사이로 곳곳에 호수가 보인다. 모르긴 해도 대부분 전인미답(前人未踏)이 아닐까 싶다.

[하늘에서 본 로키산맥]

[하늘에서 본 로키산맥]

온통 산밖에 안 보이던 경치가 어느 순간 드넓은 평야 지대로 바뀌면서 캘거리의 광활한 풍광이 눈에 들어온다. 참으로 대비되는 모습이다. 인구 160만 명의 캘거리는 해발 1,045m의 높은 곳에 있는 도시로, 여름에도 덥지 않아서 여행하기에 좋다. 1988년 동계올림픽이 열린 곳이며, 캐나다 석유산업(Oil Sand)의 메카이기도 하다.

[하늘에서 본 캘거리]

[하늘에서 본 캘거리]

현지 시각으로 7. 24. 오후 5시 30분(캘거리는 밴쿠버보다 1시간 빠르다)에 공항에 도착하였다. 현지 가이드 이윤수씨(캐나다에 정착한 지 11년 된 교민)가 대기하고 있었다. 그의 안내로 한식당(Bowls Korean BBQ)으로 가 저녁식사를 했다. 메뉴는 순두부찌개와 탕수육으로 먹을 만했다.

식당이 위치한 곳이 상가지대인데도 주변 풍경은 한가롭기 그지없다. 면적이 세계에서 두 번째로 넓은 캐나다의 인구가 고작 3,800만 명인 것을 생각하면 한가롭지 않은 게 오히려 이상할 듯하다.

[캘거리의 한식당 Bowls Korean BBQ]

[캘거리의 한식당 Bowls Korean BBQ]

저녁식사 후 캘거리에서 버스를 타고 서쪽으로 1시간 남짓 캔모어(Canmore)로 이동하는 동안(캔모어에서 다시 서쪽으로 30분 가면 밴프이다. 캘거리에서 밴프까지 거리는 총 100km)에 좌우 차창에 어리는 풍경이 벌써 예사롭지 않다. 깎아지른 암벽으로 된 산봉우리들이 이어지고 있다. 마침내 로키산맥 안으로 들어가고 있는 것이다. 다음날부터 줄곧 보게 될 풍경이지만, 첫날인지라 멀리 동양에서 온 나그네를 설레게 하기에 충분했다.

로키산맥 산속의 작고 조용한 도시 캔모어에 있는 숙소인 포카테라 호텔(Pocaterra Inn)은 ‘Inn’이라는 이름에 안 어울리게 정갈한 호텔이다. 로키산맥 깊은 산속에 있다 보니 그 분위기에 어울리게 일부러 그렇게 작명한 것은 아닌지 모르겠다. 그런데 모든 게 낯선 곳이라 욕실에서 샤워기의 작동법을 몰라 수도꼭지 앞에 쪼그리고 앉아 몸을 씻는 해프닝을 연출했다.

밤 9시가 넘도록 환한 곳에서 맞는 첫날 밤이라 그런가, 잠이 쉽게 들지 않았다. 하긴 시차를 생각하면 같은 시각 서울은 대낮이다.

[차창에 어린 로키산맥과 포카테라 호텔]

[차창에 어린 로키산맥과 포카테라 호텔]

캐나디안 로키 여행은, 트레킹을 하든 단순 관광여행을 하든, 로키의 관문이라고 할 밴프(Banff)와 로키의 보석인 재스퍼(Jasfer)의 두 지역을 잇는 약 300km를 이동하며 호수와 그 호수를 둘러싼 산의 비경을 찾는 것이 일반적이다.

촌부 일행도 캘거리에서 캔모어를 거쳐 북쪽의 재스퍼로 먼저 이동하여 그곳에서 남쪽으로 밴프까지 6일간 내려가며, 재스퍼 국립공원(볼드힐 트레일, 카벨 메도우 트레일), 요호 국립공원(에메랄드레이크 트레일), 밴프 국립공원(비하이브 트레일, 라치밸리 트레일) 안에 있는 총 5개의 트레일 코스를 걷는 산행을 하였다. 하나하나가 오래 기억될 멋진 코스이다.

2022. 7. 25.(캔모어--->윌콕스 고개, 재스퍼)

이번 트레킹의 시발점인 재스퍼로 이동하는 날이다. 일정상으로는 아침 6시에 일어나도록 되어 있는데, 시차 탓에 새벽 3시에 잠이 깼다. 다시 잠을 청하여 보지만 뜻대로 안 된다. 당분간은 어쩔 수 없다. 이리저리 뒤척이다 6시에 호텔 밖으로 나섰다. 영상 14도의 쌀쌀한 기온이 객을 맞이한다. 찜통더위로 몸살을 앓고 있을 서울과는 너무나 대조적이다.

아침 7시에 호텔에서 뷔페식으로 식사를 하고 8시에 재스퍼를 향해 출발했다. 단체로 해외여행을 할 때 흔히 적용되는 6-7-8 시스템의 작동이다.

밴프부터 재스퍼까지 북쪽으로 300km에 이르는 도로 중 93번 국도에 해당하는 230km 구간(밴프에서 1번 고속도로로 가다가 루이스 호수 부근을 지나면 곧 93번 국도로 접어든다)을 ‘아이스필드 파크웨이(Icefields Parkway)’라고 하는데, 남북으로 길게 뻗은 이 도로는 세계 10대 드라이브 코스 중 하나라는 명성에 걸맞게, 차창에 어리는 설산과 빙하와 호수, 그리고 길옆으로 동행하는 보우강(Bow River)과 아사바스카강(Athabasca River)을 보고 있노라면 이들이 연출하는 비경에 넋을 잃을 지경이다.

특히 캐슬 마운틴(Castle Mountain), 아이젠하워 봉우리(Eisenhower Peak), 콜맨 마운틴(Coleman Mountain = 일명, 배틀쉽 마운틴. Battleship Mountain), 아사바스카 마운틴(Athabasca Mountain) 등 우람한 근육질의 설산들이 계속 이어지다 보니 산이 마치 차의 옆자리에 앉아 있는 듯하다.

[아이스필드파크웨이의 설산, 빙하, 호수, 아사바스카강]

[아이스필드파크웨이의 설산, 빙하, 호수, 아사바스카강]

보우 호수(Bow Lake)에서 발원한 보우강은 마릴린 먼로(Marilyn Monroe)가 주연한 영화 ‘돌아오지 않는 강(River Of No Return. 1954년)’과 브래드 피트(Brad Pitt)가 주연한 영화 ‘흐르는 강물처럼(A River Runs Through It. 1992년)’의 촬영지로 유명한데, 동쪽으로 대서양까지 3,400km를 흘러간다.

그런가 하면 보우 호수에서 보우강과 작별한 후 이어서 만나는 아사바스카강은 북쪽으로 1,231km를 흘러 아사바스카 호수(Athabasca Lake)로 이어지고, 최종적으로는 북극해로 연결된다.

후술하는 컬럼비아 대빙원(Columbia Icefield)에서 발원한 이 강은 주로 왼쪽에서 동행하는데, 강폭이 ‘좁아졌다, 넓어졌다’를 반복한다. 석회석이 섞인 물의 색깔은 대개 회색 내지 녹색이 섞인 회색이다. 아사바스카는 ‘풀이 있는 넓은 들판’이라는 뜻으로 강가에 분홍바늘꽃(Fireweed)이 만발하여 시선을 끈다. 이 강에는 급류 지역이 많은데, 이 지역의 초기 개척민과 교역상들이 카누를 이용하여 물건을 운반하였다고 한다.

시간 가는 줄 모르고 차창에 어리는 풍경을 넋을 잃은 채 바라보고 있노라니 버스가 멈춘다. 오전 9시 30분, 차에서 내리니 가이드 이윤수씨가 로키산맥의 호수들 중 최고로 꼽는 보우 호수(Bow Lake)가 극동에서 온 나그네를 반긴다. 이번 여정에서 첫 대면하는 호수이다.

주위의 눈 덮인 바위산들의 웅장한 모습이 수면에 그대로 투영될 정도로 맑은 호수에 그만 입이 벌어진다.

“멋지다!”

이 말 외에 달리 표현할 수식어가 떠오르지 않는다. 문득 압록강과 두만강의 발원지 백두산 천지가 머릿속에 떠오른다. 2005. 8. 13. 백두산 천지에 도달했을 때는 비바람이 몰아쳐 한 치 앞을 내다볼 수 없었지...

앞서 언급했듯이 보우강이 이 호수에서 발원하여 대서양까지 흘러간다. 그런데 이런 의미 있고 아름다운 호수에 의외로 찾는 사람이 적다. 모를 일이다. 하지만 북적이는 게 싫은 촌부는 그게 오히려 더 마음에 든다.

차창에 어리는 설산과 이름 모를 호수들과 아사바스카강이 연출하는 풍경을 하염없이 바라보기를 한 시간 정도, 윌콕스 고개(Wilcox Pass) 앞에서 버스가 멈춘다. 배낭을 메고 차에서 내려 시계를 보니 오전 10시 50분이다.

윌콕스 고개는 탐험가 월터 윌콕스(Walter Wilcox)가 1896년 루이스 호수 북부지역을 탐사하다 말을 타고 처음 넘은 데서 지명이 유래한다.

이 고개의 정상은 해발 2,375m로 이를 완전히 넘어가는 게 윌콕스 트레일(산행 거리 12km)인데, 우리는 중간의 8부 능선쯤에 있는 전망대까지만 갔다가 돌아왔다. 왕복 3km의 짧은 코스이긴 하지만 로키산맥에서의 첫 산행이다. 소요 시간은 1시간 30분이다.

이 산행은 한국에서 장시간 비행기를 타고 와서 하룻밤을 보낸 후 다시 버스를 타고 장거리 이동을 하느라 굳어진 다리를 풀기에 딱 알맞다. 앞으로 5일간은 매일 6-7시간 걸어야 하는 산행에 대비하는 예행연습이라고 할까.

그런데 입구에서부터 극성을 부리고 떼를 지어 달라붙는 모기들을 어찌할거나. 캐나디안 로키 트레킹의 가장 큰 장애물이 바로 이 모기떼들이다. 이후의 산행 동안 내내 이 모기떼들과 전쟁을 벌여야 했다.

얼굴을 제외한 노출된 피부에, 옷에, 배낭에, 모자에... 모기 기피제를 뿌리고 또 뿌리고 해도 그 때뿐이다. 자연을 그대로 보존하느라 살충제 방제작업을 안 하는 까닭에 모기들이 마음 놓고 활개를 치는 것은 아닌지 모르겠다.

그나저나 이 산행의 진정한 목적은 컬럼비아 대빙원(Columbia Icefield)에서 발원한 아사바스카 빙하(Athabasca Glacier)에 가서 설상차를 타기에 앞서 맞은편 산에서 컬럼비아 대빙원을 전체적으로 조망하려는 것이다. 비유하자면, 설상차를 타면서는 나무밖에 못 본다면, 윌콕스 고개에서는 숲을 볼 수 있는 것이다. 그래서 주말이면 트레커들이 줄을 서서 오른다고 한다. 그런데....

윌콕스 트레일의 숲속으로 난 오르막길을 계속 오르다 보면, 어느 순간 낮은 수목한계선 덕분에 시야가 탁 트이고 맞은편으로 아사바스카 빙하가 한눈에 들어온다. 전망대에 도달한 것이다. 캐나디안 로키의 국립공원에서 볼 수 있는 특징 중의 하나인 붉은색 의자가 놓여있다. 이 의자는 경치를 잘 조망할 수 있는 곳에 설치되어 있다.

이곳에서 눈에 들어오는 것을 열거하면, 중앙에 아사바스카 빙하가 있고, 그 양옆으로 아사바스카산(Mount Athabasca) 안드로메다산(Mount Andreomeda)과 K2산, 그리고 스노우돔(Snowdome)이 보인다. 스노우돔은 해발고도가 3,456m로 둥그런 모습의 산 정상이 온통 흰 눈으로 두껍게 덮여 있다.

곧 설상차를 타고 아사바스카 빙하를 오를 것이라는 부푼 기대 속에 산을 내려오는데, 가이드 이윤수씨가 비보(悲報)를 전한다. 빙하에서 인사사고가 발생하여 설상차 운행이 중단되었다는 것이다. 맙소사!

도리없이 빙하 탐방을 후일로 미루고 급히 수소문하여 점심식사를 하러 간 곳은 선왑타 폭포(Sunwapta Falls) 리조트에 있는 Rocky Mountain Lodge이다. 그런데 이곳에서 먹은 샌드위치는 이번 여정 중 최악의 음식이다. 일부러 맛이 없게 작정을 하고 만든 듯하다. 게다가 서비스는 형편없으면서도 값은 왜 그리도 비싼지. 구체적인 액수는 모르겠으나, 음식값을 계산한 가이드 이윤수씨가 혀를 내두른다. 다른 곳의 두 배가 넘는 수준이란다.

식사를 하고 나오다 식당 옆에 있는 기념품점에 들러 재스퍼(Jasper) 로고가 새겨진 캡모자를 하나 구입했는데, 가격이 우리 돈으로 27,000원. 아사바스카 빙하에서 인사사고가 나는 통에 엉뚱한 손재수를 겪은 기분이다.

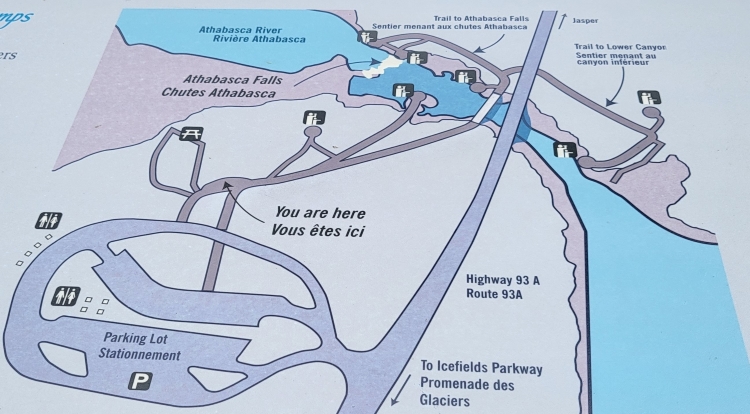

식사를 마치고 재스퍼로 가는 도중에 예정에 없던 아사바스카 폭포를 찾았다. 아사바스카 빙하 탐방이 미뤄지는 바람에 시간 여유가 생긴 것이다.

이 폭포는 아사바스카강이 수직 낙하를 하면서 만들어진 것이다. 강가를 따라 난 좁은 오솔길을 따라 걸으며 폭포를 둘러보는데 30분 정도 걸린다. 비록 규모는 비교가 안 되지만 평온하게 흐르던 강이 수직 낙하를 하면서 거대한 폭포를 이루는 모습이 꼭 이과수 폭포를 연상케 한다. 이과수 폭포의 유명한 ‘악마의 목구멍’을 떠올리게 하는 곳도 있다.

가끔 소나기가 내리는 가운데 오후 3시 20분 재스퍼(Jasper)에 도착했다. 예정된 저녁식사 전까지 한 시간 정도 여유가 있어 시내를 둘러보았다.

로키산맥의 높은 산들로 둘러싸인 분지 속에 자리한 재스퍼는 유럽풍의 전형적인 관광도시이다. 재스퍼 국립공원의 베이스캠프에 해당하는 곳으로, 밴프와 더불어 캐나디안 로키의 양대 거점 도시이다. 재스퍼에서 서쪽으로 16번 고속도로(Yellowhead Highway)를 따라 한 시간 정도 가면 캐나디안 로키에서 제일 높은 산인 로브슨산(Mount Robson. 해발 3,954m)이 나온다.

‘벽옥(碧玉)’이라는 의미의 이름답게 재스퍼는 잘 정돈된 거리가 관광객들로 붐빈다. 그렇다고 시끌벅적한 것은 아니다. 이날 낮 최고기온이 31도였다고 하는데, 습도가 높지 않아서인지 그다지 더위를 느끼지 못했다.

거리의 조형물 중 눈길을 끄는 것이 있다. 2011년에 세워진 13.7m의 두 형제 토템 기둥(Two Brothers Totem Pole)이다. 하이다 과이(Haida Gwaii)라는 곳에서 로키산맥으로 여행을 떠난 두 형제의 여정을 그린 책 ‘하이다 이야기(A Haida Story)’를 형상화한 것이다.

토템 기둥에 새겨진 조각은 이곳 원주민들의 전통적인 지식과 경험을 현재와 미래의 캐나다인들에게 시대를 초월하여 연결하는 것을 나타낸다.

오후 4시 30분 중식당 ‘중찬관(中餐館)’에서 다소 이른 저녁식사를 했다. 점심식사가 워낙 부실했던 탓일까, 갖가지 요리가 나오는 식사가 나그네의 배를 불리기에 충분했다. 집을 떠나 머나먼 객지에 오면 이래저래 고생하기 마련인데, 그나마 식사를 제대로 하면 힘이 나는 법이다.

저녁식사 후 재스퍼에서 16번 고속도로(Yellowhead Highway)를 따라 북쪽으로 한 시간 정도 거리의 힌튼(Hinton)으로 이동하여 그곳의 호텔(Hinton Lodge)에 여장을 풀었다. 숙소는 청결하였고, 전날의 실수를 되풀이하지 않기 위해 샤워기의 작동법부터 확실하게 파악했다.

숙소 인근에 월마트 등 대형 쇼핑몰이 있어 구경삼아 다녀왔다. 캐나다와 관련된 로고가 새겨진 챙 넓은 둥근 모자(=hat)를 살까 하고 다 다녀보아도 그런 모자를 파는 곳은 없었다. 이는 이후에 밴프에 이르기까지 마찬가지였다. 날씨가 워낙 청명하여 햇빛을 가리는 이런 모자의 수요가 분명 많을 법한데 모를 일이다.

2022. 7. 26.(볼드힐 트레일)

캐나다에서 가장 큰 재스퍼 국립공원(1907년에 국립공원으,로 지정되었다)에서의 트레킹을 본격적으로 시작하는 첫날이다. 일정이 빠듯하여 아침 5시에 기상하는 날이지만, 아직 시차 적응이 안 된 탓에 그보다 일찍 눈이 떠졌다.

6시에 시작되는 아침 식사까지 시간 여유가 있어 산책을 위해 호텔 밖으로 나섰다. 영상 17도의 쾌적한 기온이 걷기에 안성맞춤이다. 아침 해가 뜨면서 구름 낀 동쪽 하늘을 멋지게 물들인다. 그 모습이 여명(黎明)이 아니라 석양 무렵이라고 해도 믿을 판이다.

아침 식사를 마치고 7시에 호텔을 나섰다. 행선지는 볼드힐 트레일(Bald Hills Trail). 최저고도 1,690m, 최고고도 2,320m의 12km를 6시간 정도 걷는 여정이다.

이후의 일정도 다 그랬는데, 트레킹 시작 지점까지는 일단 버스로 이동하고, 산행을 마치면 다시 대기 중인 버스를 타고 호텔로 돌아오는 식으로 진행한다. 산행코스는 원점회귀형 하산도 있고, 다른 지점으로 하산하는 경우도 있다. 이날은 원점회귀형이다.

먼저 재스퍼로 가 가이드 이윤수씨가 미리 주문해 둔 점심도시락을 받아 메디슨 호수(Medicine Lake)를 거쳐 트레킹의 시작 지점인 말린 호수(재스퍼에서 남동쪽으로 48km 떨어져 있다)에 도착하니 오전 9시다.

메디슨 호수는 여름에는 호수 가득 물이 넘치지만, 가을부터는 수량이 줄어들어 겨울에는 바닥을 드러낸다. 그래서 별명이 ‘사라지는 호수(Disappearing Lake)’이다. 차창에 비치는 모습만 보아도 꽤나 큰 호수인데, 그게 다 말라버린다니 신기하다.

말린 호숫가의 등산로 입구에는 침엽수가 빽빽이 들어서 있다. 일행 17명(=여행객 16명 + 가이드 1명)이 함께 간단히 몸을 풀고 마침내 산행의 첫발을 떼었다.

비록 전날 윌콕스 트레일을 걷긴 했지만 그것은 왕복 1시간 30분의 맛보기 산행이었고, 이날 비로소 캐나디안 로키의 트레킹을 본격적으로 시작한 것이다.

산행길은 잘 정비되어 있는 게 거의 고속도로 수준이다. 임도로 조성한 것으로 보인다. 길의 좌우로 쭉쭉 뻗은 로지폴 소나무(Lodgepole pine)들이 눈길을 끈다. 이 소나무의 숲은 실로 장대하다. 하늘을 향해 거침없이 뻗은 이 나무들은 산 것과 죽은 것이 공존한다. 죽어가고 있는 나무 옆으로 새 나무가 자라고 있다.

이 소나무의 이름 로지폴(Lodgepole)은 아메리카 원주민들이 원통형 천막을 짓는 데 쓰는 기둥을 뜻한다. 로지폴 소나무(Lodgepole pine)는 바로 그 기둥으로 쓰이는 소나무라는 의미이다.

로지폴 소나무의 생태계는 자연의 생사윤회를 극적으로 대변한다. 송진으로 막혀 있던 솔방울은 산불이 나야만 그 열기에 벌어져 씨를 퍼뜨린다. 산불로 오래된 나무가 생명을 다하는 순간 새로운 나무가 탄생하는 것이다. 이처럼 생사윤회를 거듭하면서 로키의 깊은 속살을 형성하고 있다. 그러고 보면 산불은 침엽수림의 생태계 중 일부인 셈이다. 그리고 로지폴 소나무 위로 작열하는 태양은 이 나무에 활력을 불어넣는 구세주이리라.

고속도로처럼 잘 닦인 임도를 40여 분 올라가자 왼쪽으로 오솔길이 나왔다. 임도를 따라 계속 진행해도 되지만(나중에 두 길이 결국 만나 합쳐진다), 산행은 아무래도 오솔길을 걸어야 제맛이 난다. 그런데 문제는 모기떼이다. 앞에서 언급하였듯이, 전날의 윌콕스 트레일 산행 때도 그랬고, 이날을 포함하여 이후의 트레킹 내내 모기떼의 공격으로 시달림을 당했다.

일단 산행을 시작하여 숲속으로 들어가게 되면 제일 먼저 등산복, 배낭, 모자, 얼굴을 제외한 노출된 피부에 모기 기피제를 뿌리는 게 일이었지만, 이들의 공격으로부터 자유로울 수가 없었다. 심지어 옷을 뚫고 들어와 무는 데는 당할 재간이 없다. 산행 도중이나 산행 후에는 모기 물린 곳에 약(=물린디)을 바르는 게 일과의 하나였다.

시간이 지나고 고도가 높아짐에 따라 돌아서서 올라온 길을 내려다보면 말린 호수(Maligne Lake)가 시야에 들어오기 시작한다. 아직은 로지폴 소나무들의 사이로 보이지만 곧 수목한계선을 돌파하면 전모가 보이리라. 언뜻 시계를 보니 10시 15분이다.

재스퍼 국립공원의 얼굴인 말린 호수는 전체 길이 22km로 로키산맥에서 가장 큰 호수이자, 세계에서 두 번째로 큰 빙하호수이다(가장 큰 빙하호수는 파타고니아에 있는 아르헨티노 호수<Lago Argentino>이다). 수심의 평균 깊이는 35m이고, 가장 깊은 곳은 97m이다.

[볼드힐 올라가는 도중에 보이는 말린 호수]

[볼드힐 올라가는 도중에 보이는 말린 호수]

오솔길이 앞서 말한 임도와 다시 만나는 지점에 도착하니 말린 호수가 한결 잘 보일 뿐만 아니라, 볼드힐의 수목한계선과 그 위로 있는 정상 부근의 모습이 시야에 들어온다. 이제부터는 오솔길뿐이다.

고도가 높아 나무가 더 이상 자라지 않아 이름 그대로 대머리의 모습을 하고 있는 볼드힐(Bald Hill)의 정상 부근에는 군데군데 눈이 쌓여 있다. 더운 날씨로 인해 점점 녹고 있는 모습이긴 하나, 아직은 작은 빙하라고 해도 좋을 듯하다. 그 눈밭 위에 털썩 주저앉으니 엉덩이에 차가운 기운이 엄습한다.

[볼드힐의 정상 모습]

[볼드힐의 정상 모습]

[정상 아랫부분의 눈밭]

[정상 아랫부분의 눈밭]

11시 20분 볼드힐의 정상에 도착했다. 정확히는 가까이에 있는 약간 더 높은 언덕을 올라가야 정상이지만, 표고차가 거의 없고 주위 전망도 이곳이 더 좋아 최종 목적지로 하였다.

이제는 말린 호수가 아무런 시야 장애를 받지 않고 전부 내려다보인다. 유람선도 떠다니는 파란 호수가 주위의 설산들과 어울려 한 폭의 그림을 연출한다. 그 멋진 정경을 어찌 필설로 다 그려내랴. 360도 돌아가며 어느 쪽으로 시선을 돌려도 로키산군이 펼쳐진다.

[볼드힐 정상 부위의 모습과 말린호수]

[볼드힐 정상 부위의 모습과 말린호수]

볼드힐의 정상에서 점심식사를 했다. 메뉴는 재스퍼에서 받아온 김밥이다. 로키산맥 안으로 깊숙이 들어온 산 위에서 먹는 김밥의 맛이 꿀맛이다. 한양나그네에겐 빵이나 샌드위치보다는 밥이 역시 최고다.

밥을 먹는 동안 땀이 식은 데다 바람도 불어 미리 준비해 온 경량 패딩을 꺼내 입었다. 로키산맥을 트레킹하려면 비록 한여름일지라도 경량 패딩이 필요하다. 입었을 때는 더우면 벗으면 되지만, 없을 때는 추우면 대책이 없는 것이다.

점심식사를 마치고 12시에 하산을 시작했다. 올라왔던 길을 되돌아간다. 다만 임도를 만나는 지점에서 오솔길로 빠지지 않고 계속 임도로 내려갔다. 새삼스레 풍경을 더 감상할 게 있는 것도 아니니 걷기 편한 길을 택한 것이다.

하산하면서 보이는 하늘이 어찌 그리도 푸르며, 흰 구름은 어찌 그리도 아름다운지. 로지폴 소나무의 우거진 숲과 푸른 하늘과 흰 구름이 삼위일체가 되어 산객의 눈을 한없이 즐겁게 한다. 공해에 찌들지 않은 맑고 푸른 하늘의 진수가 바로 이런 것 아닐까. 이후 이어진 다른 날들의 트레킹 내내 이런 맑고 푸른 하늘을 바라보며 부럽기 그지없었다. 예전에는 우리나라 하늘도 저랬는데.....

[볼드힐 하산길의 하늘]

[볼드힐 하산길의 하늘]

하산을 마치고 출발지로 돌아오니 오후 1시 40분이다. 가이드 이윤수씨가 놀란 얼굴이다. 다들 너무나 잘 걷는다는 것이다. 자기가 예상했던 시간보다 1시간 일찍 도착했다며 말린 호수에 가서 자유시간을 보내라고 한다. 불감청이언정 고소원이다(不敢請固所願).

가까이에서 보는 말린 호수는 볼드힐 정상에서 보았을 때와는 또 다른 감흥으로 다가왔다. 흰 구름이 떠 있는 파란 하늘, 흰 눈이 군데군데 덮여 있는 바위산, 바닥이 훤히 보이는 맑고 푸르고 잔잔한 호수, 그 위로 떠다니는 유람선, 한 폭의 동양화 그 자체이다.

말린 호수의 이름에는 불어로 ‘악한’,‘나쁜’이란 뜻이 담겨 있다는데, 아무리 보아도 촌부의 눈에는 악하거나 나쁜 것과는 거리가 멀고, 단지 아름답게만 비칠 따름이다. 캐나디안 로키의 많은 호수들을 진선미로 등급을 매긴다면 말린 호수는 단연 '진'이다.

더구나 이 큰 호수는 물가의 얕은 곳에 들어갈 수가 있어 금상첨화이다. 손과 발을 담그자 산행으로 쌓였던 피로가 순식간에 풀리는 듯하다. 그러나 빙하가 녹은 물이라 워낙 차서 오래 있을 수가 없다. 물속에 1분 남짓 있는데 발이 얼얼하다.

[말린 호수]

[말린 호수]

말린 호수에서 충분히 휴식을 취한 후 아쉬운 발걸음을 돌려 향한 곳은 말린 협곡(Malign Canyon)이다. 말린 호수에서 기원한 강(=말린강. Malign River)의 침식작용으로 만들어진 협곡이다. 지상에서 최고 50m 아래까지 침식된 곳으로 강물이 급물살로 흐른다. 곳곳에서 폭포를 이루기도 한다.

지상에는 협곡을 가로지르는 다리가 6개 놓여있어 그 다리 위에서 협곡을 구경할 수 있다. 오후의 더운 날씨에도 관광객이 제법 많았다. 6개 다리를 다 돌아보면 3시간 걸리는데, 우리 일행은 시간 관계상 1시간에 걸쳐 그중 협곡의 윗부분에 있는 2개만 돌아보았다.

[말린강과 말린 협곡]

[말린강과 말린 협곡]

말린 협곡을 끝으로 이날의 트레킹 일정을 마쳤다. 다시 버스를 타고 힌튼으로 돌아가는 길에 전날보다 마음에 여유가 생긴 탓일까, 차창에 어리는 주위 경치가 더 잘 보인다. 특히 차의 정면 운전석 앞 유리를 통해 보이는 거대한 산군(山群)이 압권이다. 문득 저 바위산을 뚫고 지나가는 것은 아니겠지? 하는 생각에 혼자 미소를 짓는다.

그러고 보니 이번 여정에서 이 깊은 산속을 이동하는 동안에 한 번도 터널을 지난 적이 없다. 터널공사가 난공사여서일까, 터널이 자연을 훼손해서일까. 동방나그네로서는 알 길이 없다.

힌튼의 호텔로 돌아와(오후 4시 45분) 잠시 휴식을 취한 후 인근의 양식당으로 가 저녁식사를 했다. ‘스테이크아웃(STEAKOUT)’이라는 상호에 걸맞게 등심 스테이크가 맛이 좋았다.

[힌튼으로 돌아가는 차에서 본 풍경]

[힌튼으로 돌아가는 차에서 본 풍경]

[양식당 스테이크아웃(STEAKOUT)]

[양식당 스테이크아웃(STEAKOUT)]

2022. 7. 27.(카벨 메도우 트레일, 아사바스카 빙하, 페이토 호수)

이날도 아침 5시 기상하는 날이다. 하지만 여전히 그 전에 눈이 떠진다. 나이가 들어감에 따라 시차 적응 능력이 떨어짐을 새삼 절감한다. 어쩔거나.

아침식사 전에 산책을 위해 호텔 밖으로 나서니 영상 13도의 쌀쌀한 날씨가 몸을 움츠리게 한다. 펄펄 끓고 있다는 서울과는 너무 대조적이다. 트레킹도 트레킹이지만 결과적으로 피서를 제대로 온 셈이다.

식사 후 짐을 챙겨 7시에 버스에 올랐다. 다시 올 기약 없이 힌튼을 떠나는 것이다. 세상은 넓고 갈 곳은 많은데, 촌부의 나이를 생각하면 이곳을 다시 오기는 쉽지 않을 것이다.

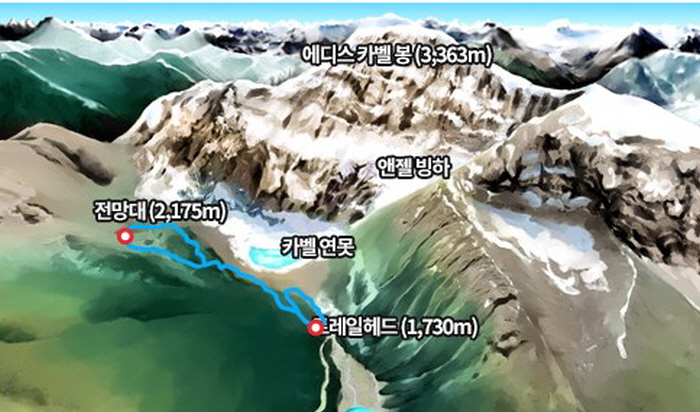

이날의 행선지는 카벨 메도우 트레일(Cavell Meadow Trail)과 아사바스카 빙하 및 페이토 호수. 카벨 메도우 트레일은 왕복 7km를 2시간에 걸쳐 걷는다. 최저고도는 해발 1,730m, 최고고도 해발 2,175m이다.

8시에 재스퍼에 도착하여 소형버스로 갈아탔다. 93번 도로에서 17Km 떨어진 에디스 카벨산(Mount Edith Cavell)을 가기 위함인데, 17km 중 12km가 극도로 꼬불꼬불한 산길이라 대형버스는 통행이 불가능하다.

재스퍼 시내 또는 재스퍼 부근의 93번 도로를 지나다 보면 마치 층층이 쌓은 시루떡을 비스듬히 누인 것 같은 특이한 모습의 산을 보게 된다. 눈길 닿는 곳이 온통 산인 재스퍼 지역에서도 금방 눈에 띄는 산이 바로 이 에디스 카벨산(해발 3,363m)이다.

제1차 세계대전 당시 활동했던 영국인 간호사 에디스 카벨(Edith Cavell. 1856-1915)을 기리기 위해 그녀 이름을 따 작명한 산이다. 1914년 독일이 벨기에를 점령하자 당시 브뤼셀의 간호학교 원장이던 그녀는 징집된 벨기에인들과 연합군 병사, 포로들(모두 합쳐 200명이 넘는다)을 의료활동을 가장하여 중립국인 네덜란드로 탈출시켰다. 그러나 결국 독일군에게 발각되어 ‘적을 도운 사람’이라는 죄목으로 1915. 10. 12. 독일군에 의해 총살되었다.

[에디스 카벨산과 등산로의 안내판]

[에디스 카벨산과 등산로의 안내판]

아침 8시 40분 에디스 카벨산 밑에 있는 주차장(해발 1,769m)에 도착했다. 이곳에서 에디스 카벨산의 빙하지대가 바로 보이는 전망대까지 왕복 10km의 카벨 메도우 트레일(Cavell Meadow Trail)이 시작된다.

이 등산로는 특이하게도 상당 부분이 시멘트 포장이 되어 있다. 로키산맥에서 쉽게 볼 수 없는 일이다. 덕분에 걷기는 편하지만, 주위 풍광과 부조화이다. 왜 포장을 했을까. 이유가 사못 궁금하다.

[포장된 등산로]

[포장된 등산로]

에디스 카벨산 바로 밑의 발치에 다다르면 카벨 연못(Cavell Pond)이 나온다. 빙하 조각들이 둥둥 떠다닌다. 고개를 들면 그 위로 카벨 빙하(Cavell Glacier)와 엔젤 빙하(Angel Glacier)가 좌우로 펼쳐져 있다. 이 빙하들이 녹은 물이 작은 폭포를 이루어 카벨 연못으로 흘러내린다. 에디스 카벨산이 멀리서 보면 시루떡처럼 보이는 것은 검은 바위와 빙하들이 서로 층을 이루어 교차하기 때문임을 알 수 있다.

연못가에서 에디스 카벨산이 더 잘 보이는 전망대(해발 2,175m)까지 올라갔다가 당초의 출발지로 원점회귀하는 것으로 산행을 마쳤다. 소요 시간은 불과 2시간 남짓이다. 전술한 대로 등산로가 평탄하여 쉽게 걸을 수 있었던 덕분이다.

[카벨 연못과 빙하들]

[카벨 연못과 빙하들]

에디스 카벨 산에서 내려와 다시 재스퍼로 회귀한 후, 본래 타고 다니던 대형버스로 갈아타고 밴프로 향했다. 그 도중에 컬럼비아 아이스필드(Columbia Icefield. 컬럼비아 대빙원)의 아사바스카 빙하와 페이토(Peyto) 호수를 들렀다.

컬럼비아 아이스필드의 아사바스카 빙하는 당초 이틀 전에 타기로 했다가 인사사고가 발생하여 미뤘던 설상차를 타고 빙하탐험을 하는 곳이다. 일찍 서두른 덕분에 이곳에 오기 전에 에디스 카벨산을 다녀왔음에도 컬럼비아 아이스필드 탐방지원센터에 도착했을 때는 12시가 채 안 되었다.

이곳에는 뷔페식 레스토랑, 기념품점, 전망대, 설상차 매표소가 있고, 설상차 타는 곳까지 왕복하는 셔틀버스도 이곳에서 출발한다. 우리 일행도 이곳에서 한참을 기다려 점심식사를 했는데, 이번 트레킹 여정 중에서 안팎으로 가장 붐비는 곳이었다.

컬럼비아 아이스필드는 해발 3,750m의 컬럼비아 산에서 흘러내린 빙하로 뒤덮인 곳이다. 북반구에서 북극 다음으로 규모가 커 그 넓이가 무려 325㎢에 달한다. 우리나라 독도 면적의 17배에 해당한다. 빙하의 두께가 얕은 곳은 90m, 깊은 곳은 300m에 이른다.

컬럼비아 아이스필드에서 6개의 빙하가 파생되어 나왔는데, 그중 하나가 바로 아사바스카 빙하(Athabasca Glacier)로, 컬럼비아 아이스필드 중 북쪽에 있고, 93번 국도에서 가장 가깝다.

[컬럼비아 아이스필드 탐방지원센터와 이곳에서 바라본 아사바스카 빙하]

[컬럼비아 아이스필드 탐방지원센터와 이곳에서 바라본 아사바스카 빙하]

컬럼비아 아이스필드 디스커버리 센터에서 점심식사를 한 후 셔틀버스를 타고 설상차 타는 곳으로 이동했다. 설상차는 바퀴의 높이가 성인 키와 맞먹는 대형차이다. 전 세계에 몇 대 없다고 한다.

이런 대형차의 운전사가 놀랍게도 젊은 여성이었다. 출발지에서 아사바스카 빙하까지 굴곡지고 경사가 급한 험한 비포장도로를 20분 동안 능숙하게 운전한다. 그것도 안내방송까지 하면서 말이다. 나중에 차에서 내려 힘들지 않냐고 물어보았더니, 힘들지 않고 재미있다고 한다. 세상에는 각 분야마다 능력자가 곳곳에 널려 있음을 새삼 느낀다.

아사바스카 빙하의 해발 2,200m되는 지점에 도착하여 설상차에서 내리자 찬 바람이 불고 춥다. 도리없이 배낭에서 경량 패딩을 서둘러 꺼내 입어야 했다.

[설상차와 여자 운전사]

[설상차와 여자 운전사]

파타고니아 트레킹 때 본 모레노 빙하는 65세 이상은 그 위로 갈 수 없어 평등권 침해가 아닌가 했는데, 이 아사바스카 빙하는 그런 나이 제한이 없다. 누구든지 본인 체력이 허용하는 한 밟아볼 수 있다. 참으로 고마운 일이다.

그런데 이 빙하가 지구 온난화의 영향으로 계속 녹고 있다. 빙하의 곳곳이 녹아 골이 생기고, 그 골로 빙하 녹은 물이 소리내며 흐른다. 겨울에 7m의 눈이 내리는데 여름에 그 이상으로 녹기 때문에 앞으로 100년 후에는 완전히 소멸할 것이라고 한다. 그 흐르는 물을 떠서 마셨다. 뼛속까지 파고드는 냉기에 정신이 번쩍 든다. 쉽게 접해 보기 어려운 체험을 하고 아쉬운 발걸음을 돌렸다.

[아사바스카 빙하와 골을 따라 흘러내리는 빙하수]

[아사바스카 빙하와 골을 따라 흘러내리는 빙하수]

컬럼비아 아이스필드를 끝으로 재스퍼 국립공원과 작별하고 남쪽으로 달려 다시 밴프 국립공원 지역으로 들어섰다. 밴프로 향하는 도중에 일행 중 예전에 이곳에 와본 적이 있는 여자분의 제의로 당초 예정된 일정에 없던 곳을 찾았다. 페이토 호수(Peyto Lake)이다. 컬럼비아 아이스필드에서 남쪽으로 84km 떨어진 곳이다.

이 호수는 Ebenezer William Peyto라 불리는 이곳 가이드이자 사냥꾼에 의해 처음 발견되어 그의 이름을 따서 페이토(Peyto) 호수라고 불리게 되었는데, 전술한 보우 호수에서 북쪽으로 멀지 않은 곳에 있다. 보우 호수는 93번 도로변에 바로 붙어 있는 반면, 페이토 호수는 93번 도로에서 산속으로 난 좁은 길을 따라 안으로 쑥 들어가야 볼 수 있다.

페이토 호수는 앞서 본 호수들이나 이후에 보는 다른 호수들과 달리 지형상 사람들이 가까이 접근하기가 힘들다. 그 대신 전체를 조망할 수 있는 전망대(Bow Summit. 해발 2,088m)가 있어 관광객이 제법 몰린다.

[전망대에서 본 페이토 호수]

[전망대에서 본 페이토 호수]

7월 말 오후의 작열하는 태양 아래 에메랄드색 호수가 빛나고, 그 주위로 로키산맥의 연봉들이 이어지는 모습이 멀리에서 온 산객을 또다시 감탄케 한다. 호숫물의 옥빛 색깔이 정말 아름답다. 록키산맥의 바위산들 정상에 있던 빙하가 녹아내리며 커다란 호수를 형성하게 되는데, 이때 암벽을 타고 흘러내리는 빙하물에 엄청난 양의 석회가루가 섞여 호수로 유입되고, 그 석회가루로 인하여 햇빛의 굴절이 달라져 호숫물이 옥빛으로 보이는 것이다. 그리고 같은 옥색이라도 보는 위치에 따라, 시각에 따라, 날씨의 맑고 흐림에 따라, 구름의 양에 따라 다양하게 변한다.

밴프의 호텔(Carlbou Lodge)에 도착하니 어느새 오후 7시 15분이다. 방에 짐을 풀어놓고 바로 인근의 식당(엘 타로. El Taro)으로 저녁식사를 하러 갔다. 이날 메뉴는 연어 스테이크였는데, 맛이 일품이었다. 오가는 길에 보이는 밴프는 일견해서 아름답게 꾸미고 정돈된 도시의 모습을 하고 있었다.

이후 밴프에서 사흘을 머물기 때문에 시내 구경은 차차 하기로 하고 식사만 하고 숙소로 돌아와 잠을 청했다. 그런데 배정된 방이 반지하나 다름없어서 다소 습했다. 가이드 이윤수씨에게 그 이야기를 했더니, 지금 밴프는 한창 성수기여서 그런 방이라도 잡을 수 있는 게 다행이라고 한다. 쩝! 더 무슨 말을 하랴.

[밴프의 카리보 호텔]

[밴프의 카리보 호텔]

[엘 타로 레스토랑]

[엘 타로 레스토랑]

2022. 7. 28.(에메랄드 레이크 트레일. 설파산)

재스퍼 국립공원이나 밴프 국립공원보다는 규모가 작지만, 이미 1886년에 국립공원으로 지정된 요호(Yoho) 국립공원의 에메랄드 레이크 트레일을 걷는 날이다. ‘요호’는 인디언 말로 ‘훌륭한, 굉장한’이라는 뜻이다.

에메랄드 호수(해발 1,312m)에서 출발하여 요호 패스(해발 1,957m)를 넘어 요호 호수를 거쳐 타카카우 폭포까지 걷는다. 거리는 13.1km. 소요 시간은 6시간이다.

이날부터 아침 6시 기상, 7시 식사, 8시 출발의 통상적인 시스템으로 복귀했다. 그러나 여전히 6시 전에 잠이 깬다. 엣시조를 흉내낸다면 ‘늙기도 설워라커늘 잠을 조차 못 잘까’이다.

그래서 늘 하던 대로 옷을 주섬주섬 챙겨 입고 호텔을 나섰다. 아침 식사 전까지 밴프의 거리도 익힐 겸 산책을 하려는 것이다. 아침 기온이 영상 12도로 다소 쌀쌀한 느낌이다.

이른 시각이어서인지 거리가 조용하다. 주택가는 물론이거니와, 4차선 도로조차 이따금 지나가는 차가 신기할 정도이다. 도시의 규모 자체가 서울과는 비교가 안 되는 곳이긴 하지만, 아침 6시만 되면 벌써 차가 밀리기 시작하는 남부순환도로를 떠올리며, 우리도 이젠 제발 새벽부터 서두르지 말고 이렇게 좀 여유를 갖고 살면 어떨까 하는 생각을 해본다.

어불성설(語不成說)의 공상(空想)의 나래를 펼치며 걷는데, 갑자기 눈에 확 들어오는 게 있다. 사슴 한 마리가 유유히 길을 건너고 있는 것이다. 이 도시는 참으로 여러 가지로 촌부를 부럽게 하네....

아침식사를 위해 호텔로 돌아가는 길에 동녘에서 떠오른 해가 객의 눈을 부시게 한다.

[큰길을 건너는 사슴 한 마리]

[큰길을 건너는 사슴 한 마리]

[밴프의 일출]

[밴프의 일출]

아침 7시 호텔의 식당으로 갔다. 통상적으로 식당이 아침 7시에 아침 식사를 시작하는 것으로 되어 있으면, 종업원들이 그 전에 미리 준비를 해 놓아 제 시각에 식사를 할 수 있는 게 일반적인데, 이 호텔은 그렇지가 않다. 호텔 식당을 외주업체에서 운영하는데, 그 업체의 직원들이 7시가 되어야 비로소 출근을 해서 식사 준비를 한다. 이쯤 되면 출발 시각이 자연히 늦어질 수밖에 없다.

관광산업이 주된 수입원인 도시의 호텔에서 관광 종사자들의 편한 근무환경이 우선인가, 아니면 고객들의 편의가 우선인가. 헷갈린다. 그나마 식당의 뷔페 음식 종류가 다양하고 질이 좋은 것으로 위안을 삼을 수밖에.

아침 식사 후 밴프를 출발하여 1번 고속도로를 따라 북서쪽으로 가다 보면 앨버타주와 브리티시 컬럼비아주의 경계에 있는 키킹호스(Kicking Horse) 고개(해발 1,647m)를 넘게 된다. 요호 국립공원 지역으로 들어가는 것이다. 이 고개를 내려가면 키킹호스강(Kicking Horse River)이 오른쪽으로 흐른다. 이제껏 보아온 동쪽으로 대서양으로 흘러가는 보우강이나 북쪽으로 북극해로 흘러가는 아사바스카강과 달리 이 강은 서쪽으로 흘러 컬럼비아강과 합류하여 태평양으로 향한다.

이 강이 지나는 필드(Field)라는 작은 마을에서는 드물게도 증기기관차와 기차에 물을 공급하는 물탱크를 볼 수 있다. 키킹호스 고개에 있는 스파이럴 터널(터널이 8자 형으로 되어 있다. 우리나라 중앙선의 똬리굴을 겹쳐 놓은 셈이다)을 힘겹게 지나온 기차가 멈춰서 숨을 돌리는 곳이다. 그러고 보면 필드(Field)라는 이름이 참으로 탁월한 명명(命名)인 셈이다.

필드를 지난 후 1번 고속도로에서 나와 북쪽으로 방향을 틀면 이내 요호 국립공원 안으로 들어선다. 차창에 비치는 풍경들이 요호 국립공원은 조용한 휴식처라는 인상을 풍기는 가운데, 오전 9시 25분, 요호 국립공원 안에 있는 60여 개의 호수 중 가장 큰 호수인 에메랄드 호수(Emerald Lake)에 도착했다.

이 호수는 물의 색깔이 이름에 걸맞게 에메랄드색이다. 캐나디안 로키의 호수들 물색이 대부분 에메랄드색인데, 그중에서도 이 호수가 가장 에메랄드에 가까운 색깔을 띠고 있다. 그래서일까, ‘요호 국립공원의 숨은 보석’으로 불린다.

‘훌륭한, 굉장한’이라는 뜻의 요호(Yoho)에 걸맞게, 높은 산과 푸른 침엽수림에 싸여있는 에메랄드 호수를 따라 멋있는 오솔길이 이어지고, 그 길을 따라가노라면 한동안 계속하여 에메랄드 호수를 감상할 수 있는데, 로키산맥에 있는 다른 호수들과 마찬가지로 이 호수 또한 위치와 시간에 따라 수시로 색깔이 변한다. 물이 워낙 맑고 잔잔하여 주위의 높은 산의 모습이 그대로 물속에 선명하게 투영되어 있다.

[에메랄드 호수]

[에메랄드 호수]

호숫가의 침엽수림 사이로 난 평탄한 길을 한 시간 정도 걸을 때만 해도 ‘오늘 트레킹은 쉽겠구나’ 하고 김칫국을 마셨는데, 느닷없이 개울이 나타나서 등산화를 벗고 바지를 걷어 올려 겨우 건넜나 했더니 곧이어 경사가 제법 급한 산길이 이어진다. 요호 고개(Yoho Pass)를 올라가는 길이다.

이 길에서는 양 날개를 펼친 독수리 모양, 말 머리 모양 등을 닮은 바위들과 폭포가 나그네를 반기지만, 나무 그늘이 없어 작열하는 태양을 머리 위에 그대로 얹고 가야 한다. 로키산맥에 와서 처음으로 땀이 등을 흥건히 적신다. 게다가 돌길을 걷는 것도 만만치 않다.

[요호 고개 오르기 직전의 개울]

[요호 고개 오르기 직전의 개울]

[요호 고개 올라가는 길의 폭포]

[요호 고개 올라가는 길의 폭포]

에메랄드 호수를 출발하여 3시간에 걸쳐 7.3km를 걸어 요호 고개 정상(해발 1,957m)에 도착했다. 다행히 이곳은 숲이 우거져 땀을 식힐 수 있다. 하늘로 치솟은 침엽수가 빽빽이 늘어서 키 자랑을 한다. 광각으로 카메라에 담으니 마치 중세 유럽의 고딕 양식 성당의 첨탑들이 높이 경쟁을 하는 듯하다.

[요호 고개 정상의 침엽수]

[요호 고개 정상의 침엽수]

정상에서 올라온 반대쪽으로 700m 내려가면 다시 호수가 객을 맞이한다. 요호 호수(Yoho Lake. 해발 1,826m)이다. 규모는 작지만, 바닥이 환히 보일 정도로 맑은 호수가 침엽수 사이에 안겨 있다. 하늘에 떠 있는 흰 구름과 조화를 이뤄 참으로 포근하고 정겹고 아름답다. 그 모습에 반한 박재송님이 옷을 입은 채로 호수에 들어가 수영을 했다. 그러자 일행 중 한 분이 그 뒤를 따른다. 촌부는 마음만 굴뚝 같을 뿐 용기가 나지 않아 부러운 눈으로 바라보기만 했다.

[요호 호수]

[요호 호수]

호숫가에 식탁이 준비되어 있어(등산객들을 위해 공원 측에서 설치해 놓은 듯하다) 여행사에서 준비한 김밥 도시락과 과일, 그리고 견과류로 점심식사를 했다.

시간 여유가 있어 호숫가를 둘러보며 거니는데, 호수 사진을 가장 아름답게 찍을 수 있는 포토존이 나왔다. 이곳에도 예외 없이 붉은색 의자가 놓여 있다. 한 의자에 캐나다인이 혼자 앉아서 일광욕을 즐기고 있다. 그 옆의 빈 의자에 앉자 그가 반긴다. 이런저런 저런 이야기를 나누다 사는 곳을 물어보니 밴쿠버 근처의 ‘코로나’라는 곳에 사는데, 낮 기온이 40도라고 하여 놀랬다. 아니 적도 부근의 열대지방도 아닌데...

[캐나다인과 함께]

[캐나다인과 함께]

요호 고개 정상에 올라 식사도 하고 휴식도 취했으니 내려갈 일만 남았다. 하지만 그냥 단순히 내려만 가는 것이 아니다. 요호 국립공원의 명물 타카카우(Takakkaw) 폭포가 기다리고 있는 것이다. 이 폭포는 그 높이가 캐나다에서 제일 높다(384m).

요호 호수에서 타카카우 폭포로 내려가는 길은 요호 고개 올라갈 때와는 달리 숲속으로 나 있다. 다만 오솔길 수준으로 길이 좁다. 반대 방향에서 올라오는 사람은 거의 없다. 그 길을 따라 40여 분 내려가자 먼발치로 폭포가 보인다. 국내에서 2-30m 정도의 폭포만 보던 눈에 그보다 열 배 이상 높은 폭포가 들어오니 놀랍다. 경사가 급한 내리막길을 서둘러 내려가 폭포 앞에 다다르니 어느새 오후 3시다.

384m 높이의 거대한 폭포에서 대량의 물이 쏟아져 내려 폭포 바로 앞은 그 물보라로 시야가 가릴 지경이다. 또한 폭포가 일으키는 강한 바람에 휘날리는 물방울로 금방 옷이 젓고 추위가 엄습한다. 폭포에서 쏟아지는 물이 흐르는 요호강(Yoho River)은 급물살을 이루며 소리내어 달린다.

그런데 흥미롭게도 이 거대한 폭포는 겨울에 내린 눈이 이듬해 여름에 녹은 물로 만들어지기 때문에 가을이 지나면 말라버린다고 한다.

[타카카우 폭포]

[타카카우 폭포]

타카카우 폭포 구경을 끝으로 버스가 대기하고 있는 곳으로 이동하니 오후 3시 25분. 6시간에 걸친 이날 산행이 막을 내렸다. 당초 예상했던 시간보다 1시간 단축되었다. 모두들 참으로 잘 걷는다고 가이드 이윤수씨가 다시금 혀를 내두른다.

타카카우 폭포에서 밴프로 돌아가려면 일단 전술한 키킹호스 고개까지 계곡(=요호 밸리Yoho Valley)으로 난 길을 내려가야 하는데, 이 계곡길이 그야말로 구절양장(九折羊腸)으로 굽은 꼬볼꼬불 산골길이다. 그 굽은 정도가 하도 심하여 심지어 스위치백((Switchback)을 해야만 통과할 수 있는 곳도 있다. 이 구간에서는 버스처럼 길이가 7m 넘는 차들은 우회전이나 좌회전을 바로 할 수 없어 전진과 후진을 지그재그로 번갈아 가며 진행해야 한다.

[스위치백 구간의 개념도]

[스위치백 구간의 개념도]

오후 5시, 밴프로 돌아와 바로 설파산(해발 2,281m)으로 갔다. 이 산은 서울의 남산처럼 정상에서 밴프를 한눈에 조망할 수 있는 곳이다. 곤돌라를 타고 산 정상까지 올라갔다. 이 곤돌라가 밴프의 명물이기 때문에 탑승하려는 줄이 장사진이다. 표를 미리 예매하여 놓지 않으면 부지하세월(不知何歲月)로 가다릴 판이다.

[곤돌라 탑승장과 곤돌라]

[곤돌라 탑승장과 곤돌라]

곤돌라에서 내려 정상에 서면 360도 돌아가며 시내를 내려다볼 수 있다. 시가지 뒤로는 로키산맥의 높이 3,000m 내외의 연봉들이 뺑 둘러 있다. 밴프가 로키산맥의 한가운데 있는 도시임을 실감나게 느끼게 한다.

그런가 하면 시내를 관통하여 흐르는 보우강도 보인다. 앞서 언급하였듯이 마리릴 먼로가 주연한 영화 ‘돌아오지 않는 강’과 브래드 피트가 주연한 영화 ‘흐르는 강물처럼’의 촬영지이다. 브래드 피트를 흉내 내 사진을 찍어보지만 언감생심이다. 자기만족으로 그칠 밖에. 서쪽으로 기울어가는 태양을 카메라에 담고 저녁식사를 하러 갔다.

[설파산에서 본 밴프 전경]

[설파산에서 본 밴프 전경]

저녁식사는 이곳에 있는 뷔페식당에서 했다. 식당이 전망도 좋고 사람이 붐비지 않아 여유가 있다. 게다가 특이하게도 소고기가 굽지를 않고 한국식으로 삶은 것이어서 부드럽고 맛도 좋다. 아쉬운 게 있다면 신선한 야채가 부족하다는 것이다.

시내로 돌아와 거리 구경도 할 겸 중심가를 걸었다. 섬머타임을 실시하는 까닭에 밤 10시가 되도록 거리가 훤하고 인파로 북적인다. 밴프는 인구가 1만 명도 채 안 되는 작은 도시다. 남북으로 길게 뻗은 밴프애비뉴를 중심으로 1시간이면 시내를 둘러볼 수 있을 정도다.

하지만 밴프 국립공원의 중심도시이자 재스퍼와 더불어 캐나디안 로키의 전초기지 역할을 하는 세계적인 관광명소답게 해마다 400만 명의 관광객이 이곳을 찾고 있어, 호텔, 상가, 레스토랑이 항상 성시를 이룬다.

해외 여행지에 가면 늘 하는 대로, 밴프나 아니면 하다못해 캐나다 로고가 새겨진 모자(Cap이 아니라 Hat)를 구입해 보려고 여러 기념품 가게를 기웃거려 보았지만 파는 곳이 없다. 하릴없이 숙소로 돌아와 잠을 청했다.

[밤 10시의 밴프 중심가]

[밤 10시의 밴프 중심가]

2022. 7. 29.(비하이브 트레일 Beehive Trail)

재스퍼국립공원, 요호 국립공원에 이어 마지막으로 밴프 국립공원 트레킹이 시작되는 날이다. 1885년 캐나다 최초의 국립공원으로 지정된 밴프 국립공원은 캐나디안 로키를 상징하는 곳이다.

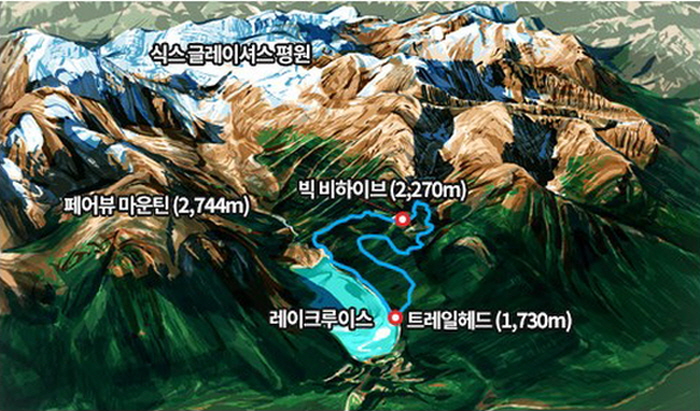

이날은 루이스 호수(해발 1,730m)에서 시작하여 미러 호수(Mirror Lake)와 아그네스 호수(Agnes Lake)를 거쳐 빅 비하이브(Big Beehive)의 정상(해발 2,270m)에 올랐다가 루이스 호수로 내려오는 여정이다. 총연장 13.3km를 6시간 걸쳐 걷는다.

늘 그러하듯이 아침 6시가 채 안 되어 일어나 거리 산책에 나섰다. 이젠 영상 14도의 상쾌한 날씨에 익숙해져 있다. 전날 저녁에 걸었던 거리라 풍경이 낯설지 않다. 로키산맥의 깊숙한 속에 자리한 도시답게, 곳곳에 숲이 우거지고 주택가의 집들 사이사이로 커다란 나무들이 줄지어 있다. 집들 사이에 나무가 있는 것이 아니라 나무들 사이에 집이 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도이다. 참으로 깨끗하게 잘 정리된 도시라는 느낌이 다시 든다. 그 나무들 사이로 떠오르는 태양의 햇살이 눈부시다.

[밴프의 주택가 나무들 사이로 떠오르는 태양과 빛나는 햇살]

[밴프의 주택가 나무들 사이로 떠오르는 태양과 빛나는 햇살]

오전 9시 40분, 캐나디안 로키를 대표한다는 루이스 호수(Lake Louise) 앞에 섰다. 유네스코가 지정한 세계자연유산으로서 세계 10대 절경의 하나로 알려져 있고, 캐나디안 로키를 관광한 사람들이라면 누구나 입에 올리는 바로 그 호수이다. 당초 이름은 에메랄드 그린 호수(Emerald Gereen Lake)였는데, 1884년 빅토리아 여왕의 넷째딸 루이스 공주의 이름을 따 루이스 호수로 되었다고 한다. 호수 뒤편으로 보이는 설산도 빅토리아산(Mount. Victoria. 해발 3,264m)이다

그런데, 이 유명한 호수 앞에 서는 순간 동방나그네는 솔직히 실망했다. 이제까지 보아 왔던 에메랄드색의 맑고 푸른 여러 호수들과 달리 이 호수는 물색깔이 너무 탁했다. 관광객이 넘쳐나는 호숫가를 걸으며 연신 ‘이건 아닌데...’ 하는 생각이 머리에서 떠나지 않았다. ‘소문난 잔치에 먹을 게 없다’더니, 우리나라의 속담이 설마 로키산맥의 이 호수를 두고 만들어진 것은 아니겠지. 호수에서 빨간색 카누를 타고 유람하는 사람들의 생각은 어떨까...

호수 앞에 있는 설악산 학사평의 콘도 단지에서나 볼 수 있는 커다란 콘도를 닮은 듯한 고층 건물의 대형 호텔(Fairmont Chateau Lake Louise Hotel)은 또 뭐람. 밴프의 도심에서도 찾아볼 수 없는 고층 호텔을 이 깊은 산속에 짓다니, 정녕 캐나다답지 않다. 촌부의 눈에는 부조화의 극치이다.

[루이스 호수와 호숫가의 호텔]

[루이스 호수와 호숫가의 호텔]

루이스 호수에서 출발하여 호수 옆으로 난 침엽수림 숲길을 따라 위쪽으로 2.6km 떨어진 미러 호수(Mirror Lake) 쪽으로 올라갔다. 비교적 완만한 오르막길이 이어지는데, 길의 곳곳에 말똥이 질펀하다. 촌부 눈으로 직접 보지는 못했으나, 아마도 말을 타고 오가는 관광객이 있는 모양이다.

루이스 호수의 탁한 물색에 실망한 마음을 이름처럼 거울 같은 미러 호수(Mirror Lake)가 달래준다. 이 호수는 이번 여정에서 본 호수 중 가장 작다. 별다른 특징은 없으나, 호수 위로 솟구친 빅 비하이브(Big Beehive)의 위용을 한눈에 볼 수 있다는 게 장점이다.

비하이브는 봉우리의 모양이 벌집을 닮았다 하여 붙여진 이름이다. 빅 비하이브 외에 인근에 리틀 비하이브(Little Beehive도 있다. 이 호수에 도착했을 때는 물론이거니와 빅 비하이브 쪽으로 발걸음을 옮길 때도 이 빅 비하이브의 정상을 오를 것이라고는 상상도 못했다.

[미러 호수. 뒤에 솟은 봉우리가 빅 비하이브]

[미러 호수. 뒤에 솟은 봉우리가 빅 비하이브]

미러 호수 옆으로 난 숲길을 벗어나면 빅 비하이브의 거대한 암봉 밑으로 너덜지대가 나온다. 이제껏 평탄했던 등산로가 장차 힘들어질 것임을 예고하는 듯하다. 이 날따라 해를 가리는 구름도 별로 없는 너덜지대의 산길을 땀 흘려 오르다 보면 거대한 바위산들에 푹 둘러싸인 호수를 만나게 된다. 아그네스 호수(Lake Agnes)이다.

이 호수는 물속에서 놀고 있는 물고기들이 보일 정도로 물이 맑다. 호수 초입에는 자그마한 찻집도 하나 있어 운치를 돋운다. 루이스 호숫가의 대형 호텔과 대비된다. 캐나다 초대 총리의 아내로 1890년 이 호수를 방문한 수잔 아그네스 맥도날드(Susan Agnes Mcdonald)의 이름을 따서 아그네스 호수라고 불리게 되었다고 한다.

[아그네스 호수와 호숫가의 찻집]

[아그네스 호수와 호숫가의 찻집]

아그네스 호숫가를 2/3 바퀴 정도 돌면 빅 비하이브로 오르는 깔딱고개가 시작된다. 수직에 가까운 곳이 있을 정도로 경사가 급한데다 돌길 또는 미끄러운 모래길이어서 걷기가 쉽지 않다.

발아래로 아그네스 호수를 내려다보며 족히 30분 정도 땀을 흘려서 오르면 빅 비하이브의 정상(해발 2,270m)에 도착한다. 특이하게도 아스팔트 싱글 지붕의 사각형 정자가 하나 있어 객을 반긴다. 시계가 어느덧 12시 30분을 가리키고 있다.

[빅 비하이브 정상의 정자]

[빅 비하이브 정상의 정자]

정상 부근에서는 아그네스 호수의 반대편 쪽으로 루이스 호수 전체를 한눈에 볼 수 있다. 그리고 그 주위의 설산들이 손에 잡힐 듯 보인다. 이곳에서는 이처럼 루이스 호수 전체를 조망할 수 있는 것도 좋지만, 멀리 로키산맥의 연봉들이 파노라마로 이어지는 풍경이 또한 일품이다.

[빅 비하이브 정상에서 본 루이스 호수 전경과 주위의 설산들]

[빅 비하이브 정상에서 본 루이스 호수 전경과 주위의 설산들]

[빅 비하이브 정상에서 본 로키산맥의 연봉]

[빅 비하이브 정상에서 본 로키산맥의 연봉]

여행사에서 점심식사를 위해 준비한 샌드위치가 전날 먹은 김밥과 대비되어서 그런지 영 맛이 없다. 같은 샌드위치인데도 서울에서 먹던 것과 달리 이곳의 샌드위치는 도통 입에 안 맞는다. 이는 3년 전의 파타고니아 트레킹 때도 그랬다. 한국화된 서울의 샌드위치에 입맛이 길들여진 탓일까.

점심을 먹는 둥 마는 둥 하고 하산길로 접어들었다. 올라온 길의 반대편으로 내려갔다. 루이스 호수를 내려다보면서 걷는 이 길은 침엽수림 속으로 나 있다. 올라갈 때 보았던 미러 호수로 원점회귀(빅 비하이브로 올라갈 때는 미러 호수의 오른쪽으로 가고, 내려올 때는 미러 호수의 왼쪽으로 도달한다)한 후 루이스 호수로 돌아왔다.

오후 2시 30분, 루이스 호수에 도착하여 호숫물에 발을 담갔다. 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다고 했던가. 호숫물의 초록색이 그다지 맑아 보이지 않아 처음에는 발을 담글 생각이 나지 않았다. 그런데 박재송님이 그래도 명색이 로키산맥의 많은 호수들 중 가장 유명한 곳이니 한번 발을 담그고 가자고 해서 등산화를 벗었다. 이제까지 발을 담갔던 다른 호수들에 비해 물이 덜 차다.

[루이스 호수와 탁족]

[루이스 호수와 탁족]

그런데 이게 웬일, 하늘이 이상하다. 곧 비가 올 것만 같다. 아무래도 징조가 이상해 서둘러 의관(?)을 정제하고 나니 때맞춰 비가 오기 시작한다. 한두 방을 떨어지는가 했는데, 금방 굵은 소나기로 변했다. 처음에 보았을 때 못마땅해했던 예의 대형 호텔이 인근에 있어 그리로 뛰어가 비를 피했다. 앞서 흉을 보았던 게 괜스레 미안하다.

빗방울이 굵어진 것도 모자라 바람이 세차게 불어 호수에는 파도까지 일고, 호수의 가장자리는 흙탕물로 변했다. 그 좋던 날씨가 이렇게 변할 줄이야. 그런데 이런 날씨가 30분도 안 가 다시 햇볕이 쨍하고 빛난다.

밴프로 돌아오니 오후 5시다. 시내에 있는 한식당(상호 : 서울옥)으로 가 이른 저녁을 먹었다. 메뉴는 불고기백반. 점심을 시원치 않게 먹은 탓인지, 아니면 오랜만에 대하는 한식이어서인지 맛있게 배불리 먹었다.

식사 후에는 히말라야산악회의 오강원과 박재송, 두 산행 도반님들과 함께 시내 구경에 나서 발길 닿는 대로 이곳저곳을 돌아다니다가, 2층의 테라스가 예쁜 꽃들로 장식된 카페에 들러 차와 포도주로 밴프에서의 마지막을 보냈다. 다음날이면 밴프를 떠난다.

[한식당 서울옥]

[한식당 서울옥]

[밴프의 카페에서]

[밴프의 카페에서]

2022. 7. 30.(라치밸리 트레일. 캘거리)

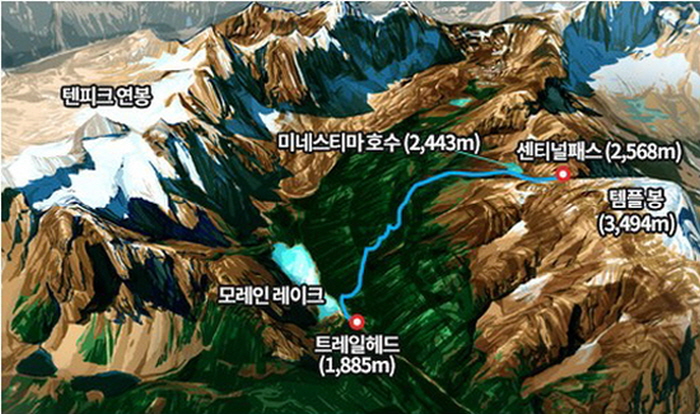

이번 여정 중 마지막으로 트레킹을 하는 날이다. 목적지는 라치밸리 트레일(Larch Valley Trail)로 모레인호수(Moraine Lake. 해발 1,885m)에서 열 봉우리 계곡(Valley of the Ten Peaks)을 지나 쎈티넬 고개(Sentinel Pass. 해발 2,568m) 밑의 제일 큰 미네스티마 호수(Minnestimma Lake. 해발 2,443m)까지 왕복하는 것이다. 총 9.8km로 소요 시간은 5시간.

통상처럼 아침 6시에 일어났지만, 아침식사가 7시 30분부터 시작이라 그 사이에 여유가 있어 산책을 겸해 밴프의 고급주택가를 가보았다. 영상 12도의 날씨가 다소 쌀쌀하지만, 주택가가 있는 언덕을 오르내리기에는 오히려 좋았다.

밴프 자체가 깨끗하게 잘 정돈된 도시이긴 하지만, 호텔에서 멀지 않은 곳 언덕에 있는 고급주택가를 걸으면서 새삼 그들의 여유있고 쾌적한 주거환경에 감탄을 했다. 물론 겉모습만 보고 속단할 수는 없고, 극히 위험한 일이기도 하지만, 인간답게 산다는 것이 과연 어떤 것일까를 생각하게 한다.

[밴프의 고급 주택가]

[밴프의 고급 주택가]

오전 8시 30분에 호텔을 출발하여 9시 30분에 모레인 호수에 도착했다. 전날 갔던 루이스 호스와는 자동차로 20분 거리이다. 모레인(Moraine)은 빙하에 의해 돌과 모레가 산 아래 아래쪽으로 밀려나 쌓인 빙퇴석(氷堆石)을 뜻한다. 둑의 모습을 한 곳도 있고 동산의 모습을 한 곳도 있다. 설상차를 탔던 아사바스카 빙하지대에서는 둑 모습의 빙퇴석이 있는 데 비해 모레인 호숫가에는 동산의 모습을 한 빙퇴석이 있다.

이 호수에서 출발하여 쎈티넬 고개 밑의 미네스티마 호수까지 가는 라치밸리 트레일(Larch Valley Trail)은 경사가 완만한 숲길과 초원지대가 교차한다. 걷는 내내 열 개의 봉우리가 동행한다. 이에 더하여 템플산(Mount Temple), 바벨산(Mount Babel), 아이펠 봉우리(Eiffel Peak) 등도 보인다. 이들 산은 빙하로 덮인 곳이 있는가 하면, 풀 한 포기 없이 깎아지른 절벽이 나도 모르게 마음가짐을 경건하게 하는 곳도 있다.

이제까지 걸은 다른 트레킹 코스도 그랬지만, 이 길에서는 특히 어디에서나 카메라의 셔터만 누르면 멋진 풍경 사진을 찍을 수 있다. 왕복 9.8km, 소요 시간 5시간, 완만한 경사, 숲길과 초원의 교차, 열 개의 우람한 봉우리들이 내내 동행, 그리고 위와 아래 멋진 두 개의 호수. 굳이 등산매니아가 아니어도 쉽게 나설 수 있는 이 길이야말로 이번 여정에서 가장 멋진 트레일이다. 캐나디안 로키를 가는 사람에게는, 그가 설사 단순 관광객이라 하더라도 꼭 권하고 싶다. 다만 아쉽게도 연중 7, 8, 9월만 가능하다. 눈이 많이 오는 곳이라 안전을 위해 1년에 여름 석 달만 개방하는 것이다.

[라치밸리 트레일의 풍광]

[라치밸리 트레일의 풍광]

정오 무렵에 쎈티넬 고개(고갯마루가 해발 2,568m) 밑에 있는 미네스티마 호수(Minnestimma Lake. 해발 2,443m)에 도착했다. 거대한 두 개의 바위산 사이에 수줍은 듯 다소곳이 있는 이 호수에는 두 산의 미처 녹지 않은 눈들이 물속에 비쳐 마치 나룻배가 떠 있는 듯하다.

욕심 같아서는 센티넬 고개의 정상까지 다녀오고 싶건만, 가이드 이윤수씨가 시간 관계상 안 된다고 한다. 사실 호텔에서 1시간만 일찍 출발하면 충분히 가능하다. 더구나 이날로 트레킹 일정이 모두 끝나고 캘거리로 돌아가는데, 캘거리에 가서 할 일이라고는 후술하는 것처럼 형식적인 코로나 검사뿐이므로 시간만 잘 조절하면 쎈티넬 고개를 충분히 올라갔다 올 수 있을 것이다. 참고할 일이다.

[미네스티마 호수]

[미네스티마 호수]

호숫가에서 유부초밥과 과일로 점심식사를 하고 12시 30분에 하산을 시작했다. 하산길은 올라간 길의 역순으로 진행했다. 같은 길을 걷는데, 올라갈 때 못 보았던 멋진 풍광들이 나그네의 소매를 부여잡으며 속삭이는 듯하다.

“정녕 돌아가시는 겁니까?”

1시간 30분 정도 내려와 모레인 호수에 도착하여 호수 발치에 있는 작은 동산 모습의 빙퇴석으로 올라갔다. 이곳이 사진 명소(Photo Zone)이다.

모레인 호수는 물도 그야말로 푸르고 맑으려니와 전술한 것처럼 무려 열 개의 해발 3,000m가 넘는 봉우리들(Ten Peaks)로 둘러싸여 있어 그 경치가 일품이다. 누군가 루이스 호수가 도시 아가씨의 모습이라면 모레인 호수는 꾸미지 않은 시골처녀의 모습이라고 했다는데, 딱 맞는 표현이다. 촌부의 눈에는 이 호수가 루이스 호수보다 훨씬 아름답게 다가왔다.

1899년 이 호수를 처음 발견하고 모레인이라는 이름을 붙인 월터 윌콕스(Walter Wilcox)는 "그 어디에서도 이곳처럼 가슴 설레는 고독감과 거친 장대함을 느낄 수 있는 곳은 없었다"고 하였다. 그는 자신의 눈 앞에 펼쳐진 경치에 깊은 감명을 받은 나머지 이보다 더 아름다운 호수는 본 적이 없다고 말한 것이다. 이 호수가 캐나다의 20달러짜리 지폐에 등장한 것도 다 그럴 만하기 때문이다.

[빙퇴석에서 본 모레인 호수]

[빙퇴석에서 본 모레인 호수]

이 아름다운 호수에서 어찌 시 한 수가 없으랴. 율곡(栗谷) 선생의 “등비로봉(登毗盧峯. 비로봉에 올라)”을 흉내내 본다.

盛夏曳杖陟崔嵬(성하예장척최외)

冷冷長風四面來(냉랭장풍사면래)

七日靑天頭上帽(칠일청천두상모)

十峰屛湖掌中杯(십봉병호장중배)

한여름에 지팡이 짚고 산꼭대기 오르니

시원한 바람이 사방에서 불어오네

칠일 동안 푸르렀던 하늘은 머리 위의 모자요

열 봉우리가 병풍을 친 호수는 손안의 술잔일세

모레인에서 내려와 카누를 타러 선착장으로 갔다. 그런데 표를 안 판다. 아무 때고 가면 탈 줄 알았는데, 준비되어 있던 카누들은 이미 다룬 사람들이 다 타고 나갔고, 그들이 들어와야 순서에 맞춰 탈 수 있단다. 그리고 타기 직전에 표를 판단다. 20여 분을 기다리다 포기하고 호수에 발을 담그러 물가로 갔다. 등산화를 벗고 호기 있게 들어갔지만 1분을 못 견디겠다. 얼음물 그 자체였던 것이다. 그래도 파란 하늘과 흰 구름과 맑은 호수의 삼위일체 속에 순간적이나마 동심의 세계에 들어갔다.

[모레인 호수에서의 탁족]

[모레인 호수에서의 탁족]

모레인 호수를 끝으로 캐나디안 로키 트레킹이 막을 내렸다. 이제 남은 일은 캘거리로 돌아가 하룻밤을 보내고 다음날 밴쿠버로 이동하여 귀국하는 것이다. 그 여정은 특별한 의미가 없어 일일이 기록할 것이 아니기에 간단히 기술한다.

로키산맥을 벗어나면 캘거리까지 대평원이 이어진다. 캐나다가 참으로 축복받은 나라라는 생각이 든다. 캘거리에서는 처음 이곳에 왔을 때 들렀던 한식당으로 가서 저녁식사를 했다. 모처럼 맛있는 된장찌개와 LA갈비로 배를 잔뜩 불렸다.

[캘거리 가는 차안에서 본 대평원]

[캘거리 가는 차안에서 본 대평원]

식사 후 호텔로 가 코로나 신속항원검사를 받았다. OECD 국가 중 한국과 일본만 요구하다, 그마저 일본은 폐지했는데 유독 우리나라만 요구했던 검사이다. 그런데, 캐나다 검사팀이 호텔에 와서 한 이 검사는 거의 코메디 수준이다. 검사를 위해서는 면봉을 콧속 깊숙이 널어 검체를 채취하여야 하는데, 이날 검사는 면봉으로 코밑 부분을 쓱 문지른 게 전부이다. 그리고 10여 분 후에 전원 음성 판정!

사실 캐나다 입장에서 보면 코로나 양성자가 나오면 일주일이고 열흘이고 자기네 나라에 붙잡아 두어야 하는데, 결코 반가울 리가 없다. 차라리 빨리 캐나다에서 내보내는 게 낫지, 무엇 하러 잡아두랴. 그렇다면 답은 이미 나와 있다. 형식적인 검사로 모두 음성 판정을 하는 것이다. 1인당 미화 40달러를 검사 비용으로 지불한 게 아깝다. 아니 그보다 해외에서 입국하려면 이런 검사를 받고 오라는 우리 보건당국의 정책이야말로 코메디 수준이다. 여론의 뭇매를 맞던 이 정책은 결국 2022. 9. 3. 부터 폐지되었다.

캐나다에서의 마지막 밤을 캘거리 공항 근처의 호텔(Clique)에서 보냈다. 내내 좋던 날씨가 호텔에 도착하니 소나기가 쏟아졌다. 설마 가지 말라고 붙잡는 것은 아니겠지.

9일 동안의 여정이 다 좋았는데, 마지막에 옥의 티를 남겼다. 다름 아니라, Clique 호텔의 아침식사가 한마디로 엉망, 그 자체였고, 캘거리 공항의 만만디는 지금이 과연 21세기 맞나 싶을 정도로 답답했다. 하긴 인천공항 만한 곳이 그 어디에 있으랴.

[캘거리의 클리크 호텔]

[캘거리의 클리크 호텔]

그러나 이것들은 어디까지나 인간이 만든 조형물에 불과하다. 촌부가 캐나다를 찾은 것은 공항을 보자는 것도, 호텔을 보자는 것도 아니고, 오로지 만년설이 덮여 있는 높은 산과 그 산의 모습이 물에 비치는 깨끗한 호수를 보고자 함이었다.

히말라야의 만년설, 파타고니아의 호수, 밀포드의 폭포, 알프스의 초원, 돌로미테의 기암괴석. 이 모든 것을 한꺼번에 보고 접할 수 있는 곳, 그곳이 바로 캐나디안 로키이다. 어찌 한낱 조형물 때문에 이 대자연이 주는 감동에 흠이 가겠는가. 다시 가고 싶은 곳이고, 주위에 강력히 추천하고 싶은 곳이다. 단, 단순 관광이 아니라 트레킹을!

***추기(追記) : 이 글을 마치며, 이런 멋진 트레킹 프로그램을 만들어 준 혜초여행사의 관계자분들과 현지 가이드 이윤수님께 깊이 감사드린다. 아울러 힘든 여정을 함께하셨던 분들께도 감사의 인사를 드린다. 이 모든 분들의 건승을 기원한다. (끝)

(Yuhki Kuramoto의 Lake Louise + John Denver Rocky Mountain High)

댓글 19

-

Daisy

2022.09.18 09:36

-

Daisy

2022.09.18 09:40

아~~~

끝까지 읽어보니 결국 설상차도 타셨고 빙하수도 드셨네요.

Good!^.^ -

우민거사

2022.09.18 15:18

빙하수 마시면 10년 젊어질 줄 알았는데, 아니네요^^

-

손진홍

2022.09.18 10:36

대단하고 멋지십니다^^

늘 건강 유의하십시오 -

우민거사

2022.09.19 11:54

감사합니다.

건강하게 잘 지내고 있지요?

-

지수경

2022.09.18 11:23

멋진 추억을 정성이 담긴 아름다운 글로 읽게 해주셔서 정말 감사합니다. 덕분에 로키 여행을 한번 더 한 것 같아요^^ -

우민거사

2022.09.18 15:21

감사합니다.

주관적인 글이라 오류가 있더라도 양해해 주십시오.

객관적인 오류는 지적해 주시면 수정하겠습니다.

-

태양처럼

2022.09.18 11:40

훌륭합니다!

사람답게 사는 사람들이네요!

부럽습니다.

축하합니다. -

우민거사

2022.09.18 15:24

감사합니다.

태양처럼 빛나게 살고픈데, 소인은 그게 넘사벽이네요~

-

이용우

2022.09.18 12:06

7월 하순 한더위에 피서 겸 세계적 명승지를 찾았구려.

덕분에 나도 카나디안 록키 관광 잘 했습니다. 감사!! -

우민거사

2022.09.18 15:22

대법관님,

감사합니다.

사모님과 로키 관광 한번 다녀오시지요~

-

이윤수

2022.09.20 00:33

안녕하세요. 로키에서 짧게나마 대법관님을 모셨던 가이드 이윤수입니다.

처음에 누구신줄도 몰라뵙고 허술하게 모시고 심지어 캐나다 법 이야기까지 하면서 까불었는데(?) 너그럽게 이해하고 받아주시고 많은 가르침까지 주셔서 죄송하고 감사한 마음이 그지 없었는데 또 이렇게 여행기를 올려 여러 사람들에게 즐거움을 나누어 주시니 더욱 영광스럽고 감사합니다.

공자님은 有朋自遠方來 不亦樂乎라고 하셨지만 저는

‘훌륭한 분이 멀리서 오셔서 교훈과 깨달음으로 스승이 되시니 이것이 삶의 기쁨이 아닌가?’

라고 감히 말하며 선생님과의 인연을 한 마디로 정리하고 싶습니다.

여행기를 읽다보니 유용한 정보와 재미있는 이야기, 멋진 사진, 상세한 설명으로 가득해서 읽기만해도 마치 여행을 함께 다니는 느낌이 나는 작품이었습니다. 힘든 산행과 여정이었는데도 어느새 그런 것들을 다 기록하고 세밀하게 조사하셨는지 다시한번 감탄과 존경심을 가질 수 밖에 없습니다.

처음부터 끝까지 너무나 완벽하고 훌륭하여 짧은 식견으로 대법관님을 안내했던 가이드로서 제가 오히려 부끄럽고 많이 배웠습니다.

모시는 동안 제가 범한 결례에 다시한번 사죄드리고 앞으로도 계속 더 배우고 정진하고 덕과 지혜를 나눌 수 있기를 바라며 건강과 행운을 기원합니다. -

우민거사

2022.09.20 16:29

이윤수님,

멀리 이국땅에서 어려운 발걸음을 해 주시니 반갑습니다. .

트레킹을 하는 내내 세심하게 준비하고 안내해 주셔서 깊이 감사드립니다.

앞으로도 더욱 건승하시길 기원합니다.

-

심금자

2022.10.11 15:19

안녕하세요,

이번 여름 캐나다 로키 트레킹의 추억을 공유한 심금자입니다.

이런저런 이유로 이제야 여유를 가지고 글을 읽게 되었습니다.

정독을 하고 싶다는 마음에서요.

글을 읽는 내내 '어쩜 이리도 대단하시지'라는 생각을 하면서 대법관님을 비롯 함께 여행을 즐긴 일행 분들의 모습이 떠올랐습니다.

희미해져가는 여행의 기억을 다시 떠올리며 행복한 시간을 보낼 수 있게 해 주셔서 너무 감사합니다.

오래도록 건강하시고 앞으로의 여행기도 기대가 됩니다.

-

우민거사

2022.10.12 09:52

앗, 누옥을 찾아주셔서 감사합니다.

참으로 멋진 여행이었지만,

이 글은 어디까지나 주관적인 기록인지라

읽으시는 도중에 불편함을 드리지는 않았는지 저어됩니다.

늘 건승하시길 빕니다.

-

홍성만

2022.10.19 17:14

우민거사님의 여행기는 언제나 읽는 사람을 설레게 합니다.

저도 꼭 25년 전 여행사 도움으로 들렀던 도시, 산, 호수, 폭포, 빙하들의 이름을 다시 들으며, 또한 사진으로나마 기억을 되살리고 추억을 공유할 수 있어서 감사했습니다.

앞으로도 건강하시고 좋은 여행기를 또 읽을 수 있기를 기대합니다.

-

우민거사

2022.10.19 17:29

어이쿠 감사합니다.

선배님의 격려와 질책이 늘 큰 힘이 됩니다.

늘 건승하시길 빕니다.

-

김텃골

2023.12.12 22:14

기가막히네요.

이곳은 분명 인간들의 세상은 아닌듯합니다.

근데 더 기가 막히는 건 어찌 이 긴 여정을 어떻게 이렇게 글과 사진으로 실감나게 그려내셨을까?

글을 읽으며 저도 함께 산길을 가고 그 차디찬 빙하 호수에 발을 담금니다.

코로나 검사 대충대충해 통과시키는 모습은 낯설지 않고여.

참 멋진 여정 함께 했습니다. -

우민거사

2023.12.14 11:45

영혼이 자유로운 선객께서 꼭 가보셔야 할 곳입니다.

김삿갓은 "방랑 삼천리"를 했지만, 님께서는 "방랑 삼만리"를....^^

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| » |

아, 캐나디안 로키!(산과 호수의 나라)(往加巖山傳)

[19] | 우민거사 | 2022.09.17 | 2162 |

| 182 |

왕기(王氣)가 뿜어져 나오니(발왕산)

[2] | 우민거사 | 2022.07.22 | 829 |

| 181 |

주왕(周王)은 어디에(주왕산)

[4] | 우민거사 | 2022.07.14 | 966 |

| 180 |

나를 만나는 길(5월의 산사)(화엄사, 구층암, 천은사, 반룡사, 백흥암, 선암사, 불일암, 송광사)

[4] | 우민거사 | 2022.06.22 | 1028 |

| 179 |

선비의 고장을 가다(안동 병산서원, 하회마을, 봉정사)

[4] | 우민거사 | 2022.06.06 | 1075 |

| 178 |

고난의 행군(포천 국망봉)

[2] | 우민거사 | 2022.05.11 | 2062 |

| 177 |

우면산을 매양 보랴, 다른 산도 가자스라(우면산, 인왕산, 안산)

[2] | 우민거사 | 2022.04.03 | 936 |

| 176 |

눈(雪) 덮인 봉우리(峰)는 어디에(설봉산)

[2] | 우민거사 | 2022.01.17 | 1157 |

| 175 |

소(牛)의 귀(耳)를 찾아서(도봉산 우이암)

[5] | 우민거사 | 2022.01.09 | 1590 |

| 174 |

과유불급(過猶不及)(순창 용궐산)

[2] | 우민거사 | 2021.11.18 | 935 |

저는 컬럼비아 아이스필드에서 빙하수를 마셨던 기억이…

그거 마시면 장수한다나 뭐라나.ㅋㅋ