양식(糧食) 곳간과 양식(良識) 곳간

2025.09.28 00:00

양식(糧食) 곳간과 양식(良識) 곳간

맹위를 떨치던 더위가 한 주 전의 주말을 기점으로 한 발 뒤로 물러나고, 아침저녁으로 피부에 와 닿는 공기가 선선한(때로는 쌀쌀한) 게 완연한 가을 분위기다.

밤과 낮의 길이가 같다는 추분(秋分. 실제로 밤과 낮의 길이가 같았던 날은 그제 9월 26일이다)도 닷새 전에 지났다. 바야흐로 낮보다 밤이 길어지기 시작한 것이다. 이에 더하여 작금에 유난히 자주 내리는 비가 가을을 재촉하는 모양새다.

[2025. 9. 26.의 일출과 일몰 시각]

[2025. 9. 26.의 일출과 일몰 시각]

가을은 으레껏 ‘풍요의 계절’이라고 부를 만큼 전통적으로 가을 하면 먼저 떠올리는 게 ‘풍요’였다. 농경시대에는 오곡백과가 무르익고 황금벌판이 펼쳐지는 모습을 보며 능히 풍요를 떠올릴 만도 했다.

그러나 슈퍼마켓에 가면 사시사철 오곡백과가 쌓여 있고, 쌀 소비가 급격히 줄어 농정 당국이 해마다 남아도는 쌀의 재고 처리에 골머리를 앓는 이즈음에는 가을이라고 풍요를 떠올리는 것이 오히려 어색할지도 모른다.

사마천의 사기(史記) 화식열전(貨殖列傳)에는

‘곳간이 가득 차야 예절을 알고, 먹고 입는 것이 풍족해야 명예도 부끄러움도 안다[倉凜實而知禮節(창름실이지예절), 衣食足而知榮辱(의식족이지영욕)]’

는 말이 나온다. 한마디로 곳간에서 예절이 난다는 것이다. 뒤집어 말하면 곳간이 비면 예절을 모른다는 것이다.

먹고 사는 것이 먼저 해결되어야 도덕을 알고 예절을 지킨다는 것은 백번 옳은 말이다. 보릿고개를 넘기지 못해 용을 쓰는 판국에 어찌 예절을 차리랴. 모름지기 밥을 배불리 먹고 난 후에야 예절을 차릴 여유가 생기는 것이다.

그런데 문제는 예절을 갖추기 위해 도대체 얼마나 먹어야 하느냐는 것이다. 물론 아직도 우리 사회의 일각에는 주린 배를 움켜잡고 하루하루를 연명해야 하는 사람들이 있는 것이 엄연한 현실이다. 그러나 바야흐로 1인당 국민소득이 4만 불을 바라보는 시점에 이른 마당에 여전히 ‘곳간이 비어서 예절을 모른다’는 말을 한다면, 그게 과연 얼마나 설득력이 있을까.

다만 그 곳간이 뱃속의 양식(糧食) 곳간이 아니라 머릿속의 양식(良識) 곳간이라면 이야기가 달라질 것이다.

뱃속의 양식(糧食) 곳간을 주지육림(酒池肉林)으로 가득 채웠건만, 끝없는 탐욕에 눈이 어두워 굶주린 하이에나처럼 사냥감을 찾아 헤매는 사람들의 머릿속 양식(良識) 곳간은 아무리 채우고 채우려 해도 끝내 채워지지 않을 것이고, 따라서 거기서 예절이 나올 것을 기대하는 것은 연목구어(緣木求魚)이기 십상 아닐는지.

작금에 도덕이나 예절을 운위하는 것 자체가 극히 사치스럽다고 할 정도로 험한 말과 행동으로 나날을 보내는 국내외 위정자(僞政者)들의 행태를 보면 더욱 그런 생각이 든다.

지난 9월 20일자 중앙일보의 사설 중 아래와 같은 부분이 정곡을 찌른다.

"지난주 국회 교섭단체대표 연설에서 욕설과 고성이 난무하더니 뒤이은 대정부 질문까지 국정 현안 논의 대신 유튜브발 괴담의 확대 재생산으로 얼룩졌다. 정치 양극화와 혐오가 위험 수위를 넘어섰다.

지금 대한민국은 고물가·저성장에 미국발 관세 압박 등 내우외환에 처해있다. 여야가 머리를 맞대고 대응책을 짜내도 모자랄 판에 유튜브 극단 세력에 휘둘려 저급한 정쟁으로만 일관한다면 나라가 거덜 나기까지는 오랜 시간이 걸리지 않을 것이다."

뱃속의 양식(糧食) 곳간이 아닌 머릿속의 양식(良識) 곳간이 비어 있어 도덕이나 예의범절이나 염치 따위는 다 내팽개치고 죽기살기로 정쟁에만 몰두하는 위정자들이 위 사설이 지적한 대로 나라를 거덜 낼까 두렵다. 그래서 그들에게 조계종 종정이신 성파스님의 죽비소리를 들려주고 싶다.

“앞을 못 보는 여러 사람이 코끼리를 만졌다. 코 만진 사람, 다리 만진 사람, 꼬리 만진 사람. 다들 이야기가 다르다. 그뿐이 아니다. 자기 말만 옳다고 한다. 직접 만져 봤으니까 절대적으로 옳다고 말한다. 우리가 사는 게 이런 풍경과 똑 닮았다.”

“내 것만 볼 게 아니라 전체를 봐야 한다. 코끼리의 코나 다리, 꼬리만 볼 게 아니라 코끼리 전체를 볼 수 있어야 한다. 그렇게 하려면 어떡해야 하겠나. 눈을 떠야 한다. 전체를 보는 눈 말이다. 그렇게 ‘큰 눈’을 가져야 한다.” (중앙일보 9월 22일자에서 인용)

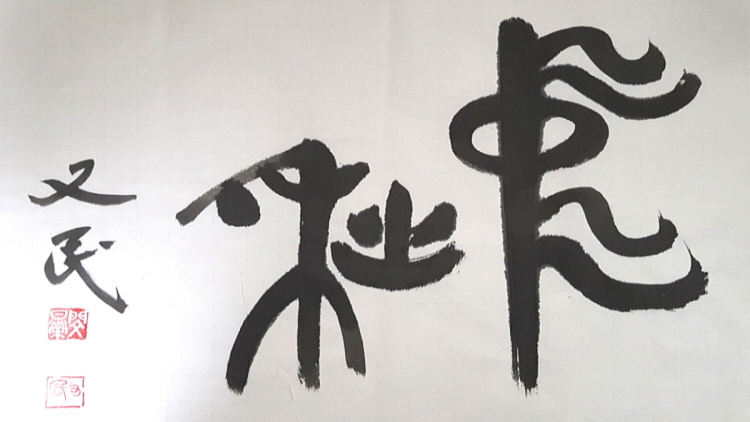

곧 한가위 명절이다. 커다란 보름달이 뜰 것이다. 중생 모두가 그 보름달처럼 커다란 눈을 뜨고 세상을 바라본다면 얼마나 좋을까. 을사년 중추(中秋)를 맞이하는 촌부의 소박한 바람이다.

[中秋]

[中秋]

댓글 6

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 371 |

영원한 롤모델

[4] | 우민거사 | 2026.02.15 | 59 |

| 370 |

멈출 데 멈추고 기다릴 때 기다려야

[4] | 우민거사 | 2026.02.01 | 87 |

| 369 |

만리 안개 길을 막아

[4] | 우민거사 | 2025.12.20 | 99 |

| 368 |

여의강(汝矣江)에 배를 대다

[6] | 우민거사 | 2025.12.06 | 90 |

| 367 |

슬픔은 노래가 되고

[6] | 우민거사 | 2025.11.26 | 141 |

| 366 |

소설(小雪)과 억새

[6] | 우민거사 | 2025.11.22 | 144 |

| 365 |

2025년 ALB Korea Law Awards 축사

| 우민거사 | 2025.11.08 | 1541 |

| 364 |

가을비 그친 뒤에

[4] | 우민거사 | 2025.10.25 | 151 |

| » |

양식(糧食) 곳간과 양식(良識) 곳간

[6] | 우민거사 | 2025.09.28 | 140 |

| 362 |

백중(百中), 백로(白露), 백로(白鷺)

[6] | 우민거사 | 2025.09.07 | 191 |

권모술수와 파렴치한 행동들이 정의가 된 세상부터 즉 정의나 법의 개념부터 다시 세우거나 찾아야 할 것 같은 세상입니다.

뉴스 안 본지 오래 됐으나 들리고 보이는 소식은 외면 할 수도 없네요.

우리가 지금 어떤 한 지역의 식민지가 된 것 같은 생각에

다시 삼국 시대라도 되어 각자의 정의대로 살면 어떨까 하는 마음.